拓疆先锋!液流电池正迎来新拐点

发布日期:2025/3/10

纵观产业发展史,新技术的涌现,往往就是拉开行业变革的序幕。

以技术创新迭代快速见长的储能产业更是如此,在这其中液流电池等新技术正崭露头角成为万亿级长时储能大市场的拓疆先锋。

在过去的几年里,液流电池得到了产业界和资本界的一致认可,多家头部液流电池产业链企业近两年都获得了多轮融资。但值得注意的是,液流电池在应用端的商业化进程也饱受质疑。这背后,“价格太高,在目前的储能市场竞争力不强”是其最大的诟病之处。

尤其是在2025年2月锂电池储能中标价格已跌至0.42元/Wh的映衬下,这一关键的卡点更显露出液流电池的“尴尬”。

“液流电池初始投资成本太高,差不多是锂电储能系统的四倍,在源网侧强制配储的时代肯定没有竞争力。”有液流电池企业的创始人告诉高工储能,强制配储时代,很多储能电站建而不用,业主方更关注的是初始投资成本,液流电池全生命周期度电成本更低的优势完全体现不出来。

中电联此前发布的《新能源配储能运行情况调研报告》显示,新能源配置的储能项目等效利用系数仅为6.1%,大量储能项目沦为摆设。

但这一情况随着强制配储政策的取消或将改变。

在近期的2025春节巡回调研中了解到,多家企业都认为取消强配短期内储能产业或将承压,但随着风光新能源发电占比的不断提升,储能长期利好趋势不变。

“取消强配后业主方将会更加重视储能项目的经济性,液流电池全生命周期度电成本更低的优势更加凸显,同时伴随储能时长的不断增加,液流电池正迎来新拐点。”有关注液流电池领域的券商分析师告诉高工储能。

液流电池新拐点

“8.9亿千瓦、5.2亿千瓦、42.09%”

这是国家能源局公布的一组数据。

8.9亿千瓦是截至2024年12月底全国累计太阳能发电装机容量,这一数字已经是水电累计装机容量的2倍。

5.2亿千瓦是截至2024年12月底全国累计风电装机容量,这一数字也已经超过了水电累计装机容量。

42.09%则是指截至2024年底太阳能和风电累计装机容量14.1亿千瓦已经占到了全国累计发电装机容量33.5亿千瓦的42.09%。

风光发电装机量和发电量占比不断提升的背后,则是风光发电的间歇性对电网稳定运行影响愈来愈大,长时间尺度(日、周、月、季度)电量不平衡问题正逐渐成为构建新型电力系统主要矛盾之一。

相关调研数据显示,随着新能源发电在整个发电当中占比的提升,长时储能就会由可选项变成必选项:当新能源占比达到15%-20%之后,4小时以上的长时储能需求成为刚需。

与4小时以内的中短时储能相比,长时储能在提升新能源发电消纳能力、增强电网灵活性等方面优势更加明显,尤其是应对季节性气候或极端天气时,长时储能可以提供更长时间的电力安全保障储备,实现跨天、跨月甚至跨季节的充放电循环。

“长时储能是实现双碳目标、特别是碳中和目标最关键的技术,需要进一步发展。”中国科学院院士赵天寿曾多次在公开场合强调。

各项数据都显示,中国乃至于全球市场加快长时储能建设的必要性和紧迫性正愈加凸显。

长时储能在未来几年商业化进程将不断加速,液流电池凭借着长寿命、高安全、高循环次数等特点正在长时储能领域逐步凸显其优势。

2023年3月,国家能源局发布的《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2023版)》中再一次强调了对中大型电化学储能电站的安全性要求。相比锂电储能,液流电池具有本征安全、循环寿命更长、全生命周期成本低等特点,项目招标不断加速推进中。

自2023年起,多个省份在配储比例或配储时长要求上加码,比如湖北、山东、江西、江苏、河北、青海等。此外,目前已有包括甘肃、福建、湖北、吉林、辽宁、黑龙江、安徽等在内的省份明确要求电源侧配储的调峰时长超过4个小时。

虽然当下强制配储已然取消,但风光发电占比提升的大势不变,这也意味着对于长时储能的长期需求依旧旺盛,而以液流电池、压缩空气乃至于未来的氢储能等长时储能技术正迎来新的发展拐点。

中海储能联合创始人、CTO徐泉教授在接待高工储能调研时也认为,大规模长时储能是新能源供电与用电矛盾的唯一解决方案,我国大规模长时储能已经迎来历史机遇。

近日,由工业和信息化部等八部门印发的《新型储能制造业高质量发展行动方案》中,更是明确提出要面向中短时、长时电能存储等多时间尺度、多应用场景 需求,加快新型储能本体技术多元化发展,提升新型储能产品及技术安全可靠性、经济可行性和能量转化效率。

行动方案提出针对液流电池要开展液流电池电堆、双极板、电解液、离子交换膜等关键材料技术攻关,提升液流电池能量效率、系统可靠性、全生命周期经济性。

短期目标1.5元/Wh

调研的多家液流电池产业链企业和储能电站业主方均表示,目前价格高昂是阻碍液流电池大规模商业化发展的关键卡点。

以全钒液流电池为例,目前其技术最为成熟,且进展最快,近年来投建的液流电池产线和基地大多为全钒液流电池技术路线。同时国内全钒液流电池在上中下游已经基本形成了包括电堆、电解液、离子交换膜等在内的产业链。

调研了解,目前国内全钒液流电池中标价格依旧保持在2.1-2.2元/Wh,成本则在2元左右/Wh;而锂电储能中标价最低也跌落至0.5元/Wh之下,也这样导致液流电池初始投资成本较锂电储能高出数倍。

星辰储能联合创始人陈培毅曾表示,全钒液流电池已经成为商业化进程最快的液流电池,但较高的初装成本、较长的投资回收周期制约了其加速前进的步伐。降本增效是全钒液流电池发展的必然方向。

按照星辰储能的测算,随着技术的进步及规模化生产的实现,到2030年,4小时全钒液流储能系统的综合成本完全有潜力降至每瓦时1元以下。

调研的其它液流电池企业也表示,短期目标是先将液流电池价格降低至1.5元/Wh。

液流电池产业化加速

据不完全统计, 2024年上半年共有21个液流电池储能项目(不含集采)招标启动,包括全钒液流、锌铁液流、水系有机液流、全铁液流等多种技术路线,规模共计约1.6GW/5.4GWh。

预计,2024年中国液流电池储能装机量首次突破GWh,达1.81GWh。主要因为液流电池随着混合储能应用快速渗透,GGII数据显示,2024年1-11月中国液流电池招投标项目中,全钒液流电池+磷酸铁锂电池(LFP)混合储能项目占比近六成,混合储能项目可结合两者优点,弥补单一储能技术缺陷、提升系统效率。

从液流电池储能装机的技术路线来看,以全钒液流电池为主,占比超8成,主要因全钒液流电池能量效率高(>80%)、循环寿命长(>20000次)、功率密度高,技术成熟度最高。

在液流电池招投标显著增加之下,液流电池产业链企业也纷纷加速其产能扩张规划。

伟力得投资新建的乐山高新区新型储能(钒电池)产业园项目一期全钒液流电池电堆生产线在2024年8月23日正式步入试生产阶段。待二期项目建成,产业园整体投产后总产能将达到1GW。

星辰新能布局常州和绍兴两大GW级智造基地,并开展了短流程电解液的制备。目前,星辰新能不仅与五矿集团恩菲研究院合作年产5000m³全新短流程电解液中试线,还在新疆哈密布局年产30万m³电解液生产基地,可满足约6GWh全钒液流电池储能用量。一期10万m³产线将于2025年三季度投产,服务整个西北地区储能市场,实现产品的当地生产和交付,进一步推动降本提效。

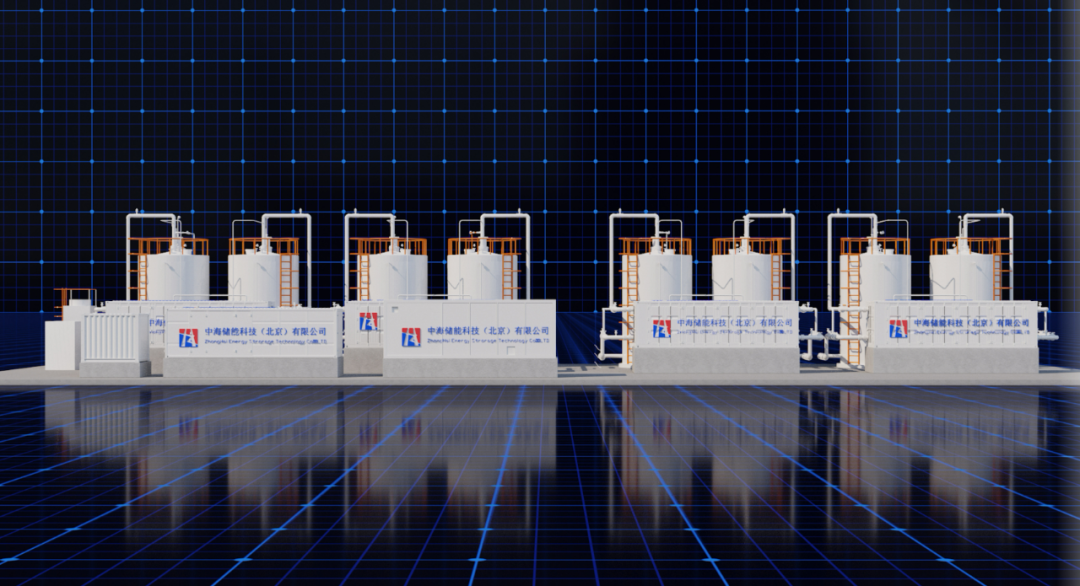

中海储能铁铬液流电池储能模块及装备入选国家能源领域首台(套)重大技术装备公示成果。此外中海储能南方基地项目已经落户惠阳,计划2025年建成投产。

2024年10月,潞宝集团持股51%北京普能公司,成为普能实控人。根据协议,普能将在山西长治地区分阶段建设总计3GWh高性能电解液工厂、电堆产线与系统集成的一体化产业园区。

每一次技术革新都推动了产业规模的十倍增长。如今,液流电池有望再次打破长时储能行业天花板,将储能行业的规模和质量提升到一个新的高度。在这一过程中,中国企业正凭借技术创新和产业化能力引领液流电池的商用浪潮。

来源:高工锂能