韩国锂电技术革新:安全性能提升53%

发布日期:2025/3/27

今年以来,美国、德国多地接连发生储能电池起火或爆炸事故,而这些事故背后总是有一个挥之不去的影子——韩国电池企业LG新能源。'

2月18日,号称“全球最大的储能电站”——美国莫斯兰丁储能电站(Moss Landing)由于锂电池的阴燃,第四次发生火灾,消息显示该项目所采用的电芯来正是自LG新能源。

2月19日,德国的一处户用光伏储能系统也发生爆炸,开发商证实,这栋房屋中“安装并定期维护”了一块LG家用储能电池。

由于频频发生电池起火事故,以LG为代表的韩国锂电池产品已经陷入了用户信任危机。

为了提高产品安全性并挽回品牌形象,LG新能源的电池研究人员已与韩国浦项科技大学电池工程系李敏雅教授团队合作,致力于解决锂电池的热失控问题。

电池热失控(Thermal Runaway),也就是电池剧烈发热、冒烟,甚至爆炸等连锁反应,一直被认为是产业面临的一项重大挑战。

而电池的过充、隔膜损坏、浸水、碰撞等情况,都可能致使电池发生短路——电流不受控制地暴增导致温度飙升,从而引发热失控。

目前LG主要采用的三元锂电池路线,热失控温度较低(仅120-140℃)。一旦电池发生短路或过充,极易引发连锁反应。

而且,三元锂电池在热失控后几秒钟之内,温度就会升至近1000°C,燃烧速度快,还会释放大量有毒气体(如氰化氢、硫化物)。

去年韩国一场地下车库电动汽车电池起火,导致140辆汽车被烧毁的事故轰动全国,该事故中起火车辆装配的电池正是三元锂电池。

图说:2024年8月8日,梅赛德斯奔驰官员在韩国仁川调查期间拍摄了起火的电动汽车照片

图源:News1 Korea

虽然现有的电池系统一般会配备外部安全装置(如压力阀、隔热材料等),但依旧存在响应延迟或失效的问题,亟需一种内部自主安全机制。

LG研发团队与浦项大学电池团队合作开发出了一种温度响应型“安全层(SRL)”,可抑制热失控,相关研究成果发表在科学杂志《Nature Communications》上。

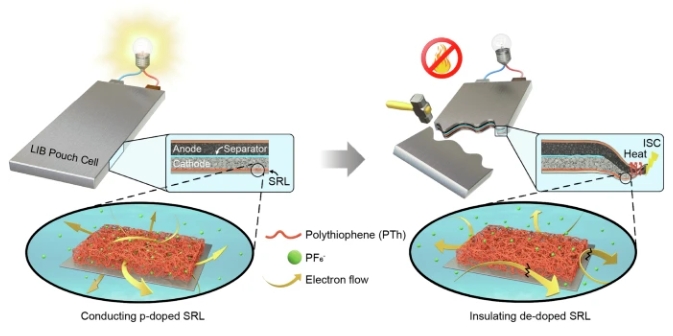

这种安全材料由一种特殊的导电聚合物(聚噻吩,PTh)和碳材料组成,厚度只有600纳米,约为人类头发的百分之一,位于阴极和集电器之间,占阴极总重量不到0.5%。

图说:LG化学的电池热失控抑制材料 图源:LG化学

热失控抑制材料的工作原理在于,在电池过热的早期阶段就迅速阻断反应路径来有效防止火灾。

正常工作时,这种材料会像一条畅通的“高速公路”,让电流顺利通过,几乎不影响电池性能。

但当温度超过100°C或电压异常下降时,该材料就会迅速改变分子结构以抑制电流流动,从导体转变为绝缘体,从而切断电流。

这种热失控抑制材料对温度高度敏感,温度每上升1°C,其电阻就会增加5,000欧姆 (Ω)。该材料的最大电阻比正常温度高1,000倍以上。 这就像给电路装了一个智能开关,遇到危险的情况就会自动跳闸。而且,该材料是可逆的。一旦温度下降,电阻就会恢复正常,电池就能照常运行。

该公司在一份声明中表示:“LG化学开发的热失控抑制材料是一种复合材料,它会根据温度改变电阻,充当‘保险丝’,在过热早期阻止电流流动。”

图说:SRL 位于阴极和铝集电器之间 图源:Song, I.T., et al.

为了证明热失控抑制材料的有效性,研究人员用3.4 Ah的小型软包电池进行了测试。

在涉及移动 LCO(锂钴氧化物)电池的穿透测试中,使用钉子刺穿电池,只有16%的普通电池没有着火,但所有配备热失控抑制材料的电池均未发生任何火灾事件。

而在高温测试中,SRL将电池热失控温度出现时间延迟了约300分钟,峰值温度降低15%。

在电动汽车用三元NCM(镍钴锰)电池的冲击试验中,10公斤的重物落到电池上,所有标准电池都起火了,而配备热失控抑制材料的电池中有70%没有起火。即使是30%起火的电池,也只有短暂的火焰,很快就熄灭了。

研究人员总结道,在19次冲击测试中,SRL的加入使电池的爆炸率从63%降至10%,有效将电池爆炸率降低了53%。

LG化学表示,其制备出的SRL材料克服了之前热失控预防方法的局限性,传统方法通常会减慢反应时间或降低电池能量密度。

而通过分子工程和碳添加剂优化后,SRL的响应速度更快,确保电流能在毫秒级被切断,同时不会影响电池能量密度。

而且,SRL材料可以很容易地集成到现有的电池量产制程中。研究人员展示了在集电器上以卷对卷(roll-to-roll)的方式快速生产该材料,每天可以生产5公里长度的SRL涂层。

LG化学计划在今年继续对更大容量的电动汽车电池进行安全测试,并计划在2026-2027年之前将这项技术引入移动设备,预计在2029年之前将其集成到电动汽车电池中。

“这是一项可在短时间内应用于量产的具体研究成果,”LG化学首席技术官李钟库表示。

“我们将加强安全技术,确保客户可以安心使用电动汽车,并有助于提升我们在电池市场的竞争力。

来源:环球零碳