碳交易枢纽争夺战:中国14万亿美元气候融资撬动亚洲减排杠杆

发布日期:2025/4/3

博鳌亚洲论坛2025年年会上发布的《可持续发展的亚洲与世界2025年度报告——应对气候变化:亚洲推进绿色发展》(下称报告)称,亚洲有望成为碳交易的核心枢纽,到2030年,全球气候行动所需的投资预计为每年6.3万亿-6.7万亿美元,中国为每年1.3万亿-1.4万亿美元;到2030年,中国的气候融资总需求达到14万亿美元。

根据报告:

亚洲二氧化碳排放量占全球的一半以上,在缓解气候变化方面的作用至关重要。能源、农业、废物管理、建筑、交通是亚洲推进绿色转型的重点行业。

亚洲正站在全球绿色转型的前沿,技术创新和制造在塑造可持续未来方面发挥着关键作用。先进电池材料、生物基可降解塑料、绿氢和氢基燃料以及数字碳管理平台等关键技术,在当前转型阶段具有技术壁垒和创新潜力,并且在成本竞争力和市场应用方面展现了广泛的应用场景和中长期发展潜力。

亚洲在新兴绿色技术领域进展迅猛,有望成为先进电池材料、生物基可降解塑料、潮汐能、绿色氢气、碳捕获利用与封存以及数字碳管理等领域的领头羊。目前,亚洲拥有全球约70%的氢气电解槽产能。

在绿色技术领域,亚洲各国呈现差异化发展态势。报告称,中国、日本、韩国引领着先进电池材料的创新与应用,而碳捕获利用与封存项目正在马来西亚、泰国、印度尼西亚和越南形成集群态势。

碳市场为绿色转型提供主要的融资机会。预计到2050年,对碳抵消的需求将达到每年52亿吨二氧化碳,约占全球排放量的10%。届时,碳价可能升至每吨120美元,促使自愿碳市场的规模有可能达到6,000亿美元。

协调区域标准、加强强制碳市场与自愿碳市场的联动以及制定透明的定价机制尤为关键。亚洲有望成为碳交易的核心枢纽。包括孟加拉国、不丹、柬埔寨、印度、斯里兰卡和印度尼西亚在内的亚洲国家,正在国际组织支持下积极开发其第六条框架。

为实现向低碳经济和自然友好型经济的成功转型,报告建议,需加强碳市场、基于自然的解决方案与绿色技术的协同整合;同时还要充分利用可持续转型的双赢机会,创造绿色就业机会,降低与空气和水污染相关的健康成本,提高能源和自然资源的使用效率。

此外,在气候融资方面,到2030年,全球气候行动所需的投资预计为每年6.3万亿-6.7万亿美元,其中发达经济体约为2.7万亿-2.8万亿美元,中国为1.3万亿-1.4万亿美元,除中国外的新兴市场和发展中国家(EMDCs)为2.3万亿-2.5万亿美元。

到2035年,全球的预计投资需求可能会达到每年7万亿-8.1万亿美元;投资的重心将进一步倾斜于新兴市场和发展中国家,发达经济体需要2.6万亿-3.1万亿美元,中国需要1.3万亿-1.5万亿美元,除中国外的EMDCs需要3.1万亿-3.5万亿美元。”

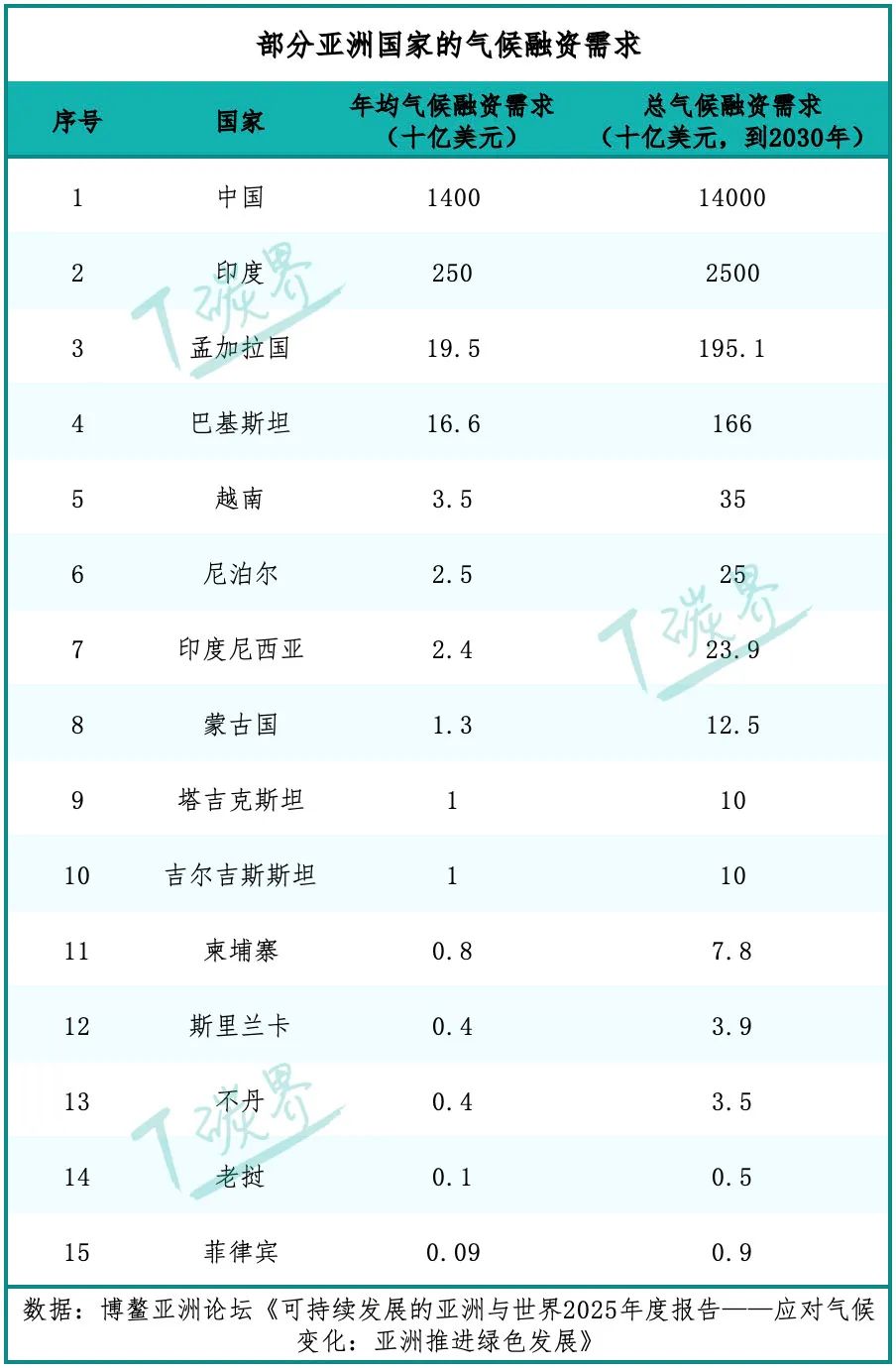

在亚洲国家中,中国的气候融资需求最大,到2030年,中国的气候融资总需求达到14万亿美元。印度预计到2030年总需求为2.5万亿美元。孟加拉国的气候融资需求也值得关注,总额将达到1951亿美元。详情见下图:

另外,2024年中国绿色债券的总发行额预计将达到3719.5亿美元。根据Wind数据,截至2024年12月,中国国内市场贴标绿色债券已累计发行4.18万亿元,余额2.12万亿元。

绿色信贷是亚洲绿色金融生态系统的基石,金融机构通过向环境友好型项目提供贷款来支持可持续发展。截至2024年四季度末,中国本外币绿色贷款余额36.6万亿元(合5.1万亿美元),占总贷款余额比例达14.1%。其中,投向基础设施绿色升级产业、清洁能源产业和节能环保产业贷款余额分别为15.68万亿元、9.89万亿元和5.04万亿元。

来源:川吉碳中和 作者:老曾聊碳