持续收益!储能长期盈利模式兴起

发布日期:2025/5/9

储能系统盈利模式正发生根本转变,从以往的一次性设备销售向长期运维与能源管理收益延伸,本文深度解析这一策略调整的核心逻辑与路径。

在“双碳”目标驱动下,储能(Energy Storage)被认为是新能源系统高比例接入的关键支撑技术之一。过去,储能项目多以一次性投资为主,如设备采购与建设投入。但随着政策导向与市场机制的演进,“一次性买卖”模式面临边际效益递减,新的盈利模式正悄然兴起:以长期服务、智能运维、能源交易为核心的“持续收益”成为主流。

一、传统模式:一次性投入,高风险、弱复利 传统储能项目的回报主要依赖以下两类:

峰谷电价套利:通过低价时充电、高价时放电获取价差收益。

电价补贴:政府对新型储能项目在示范期给予电价补贴或投资补助。这种模式存在显著局限:

初期投入大,回本周期长,容易受政策变化影响。

收益模式单一,缺乏灵活性与抗风险能力。

二、新趋势:从设备交付走向运营服务 新一轮储能发展强调“可持续运营能力”与“系统全生命周期价值创造”。企业开始从设备销售商转型为“能源服务提供商”。

核心变化包括:

智能运维(Intelligent O&M):通过物联网(IoT)、AI预测性维护等手段降低系统故障率与维护成本。

收益堆叠(Revenue Stacking):在电价套利基础上叠加调频(Frequency Regulation)、容量市场(Capacity Market)、碳交易(Carbon Trading)等多种收益来源。

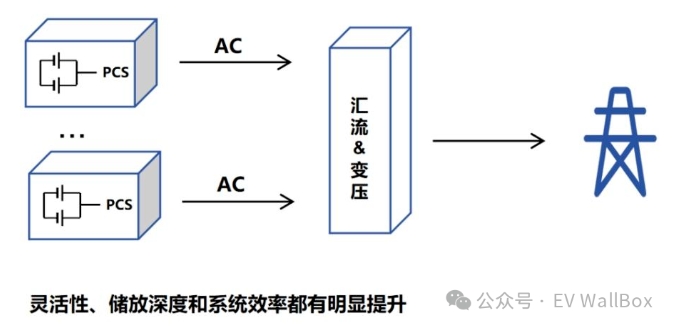

长期服务合约(Long-term Service Agreement,LTSA):以5-10年期维保、效能保障、性能保险等方式稳定现金流。(图表位置:传统模式与持续收益模式对比图)

三、示范案例:从卖设备到卖“能量服务” 以宁德时代、阳光电源、南都电源等企业为例,其储能产品正配套完整的“智能运营平台”,提供远程诊断、系统优化、电价策略建议。

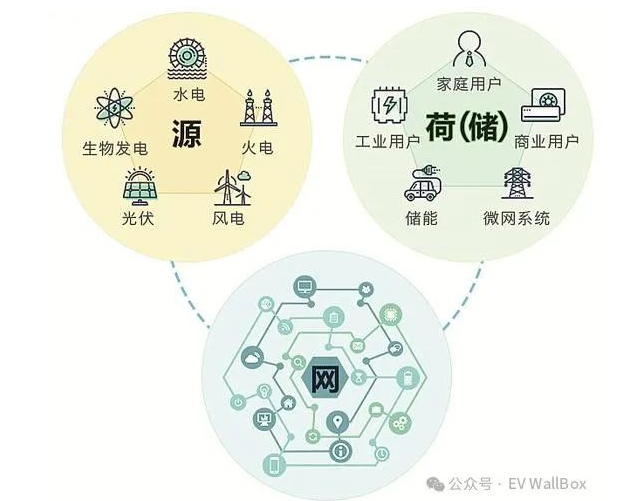

南方电网“源网荷储一体化平台”中,部分工业储能系统不仅实现了每年10%以上的稳定IRR,还通过参与需求响应(Demand Response)获得调峰补偿,建立了复合盈利模型。

四、政策支持方向:长期价值机制初步形成 国家能源局在《“十四五”新型储能发展实施方案》中明确提出:“探索以容量租赁、运维服务、合同能源管理等为主的市场化盈利机制。”

各地亦在试点“容量补偿机制”、“储能调度补偿”、“性能激励考核”等政策工具,为持续收益奠定制度基础。

五、未来路径:平台化、金融化、生态化 未来储能系统将脱离传统“设备资产”定位,演变为“能源资产”+“数据资产”的复合体。

平台化:系统与虚拟电厂(VPP)、EMS系统无缝对接,实现规模化聚合管理。

金融化:通过碳资产抵押、收益权证券化等方式,增强资产流动性。

生态化:设备商、平台商、电网公司、用户形成多赢合作网络。

结语:

储能的“赚钱方式”正在被彻底重构。未来比拼的不再是谁能卖出更多电池,而是谁能为客户提供更长周期、更稳定、更智能的“能源运营解决方案”。从一次性投资走向持续收益,是储能商业模式成熟的标志,更是产业进化的必经之路。

来源:EV Wallbox 作者:宋久俊