海洋蓝碳!山东海草床开启碳汇核算

发布日期:2025/6/16

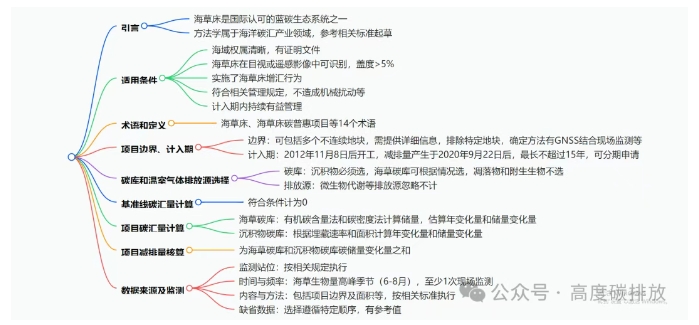

开篇:蓝碳经济时代的山东方案

在山东半岛南岸的荣成湾,一片总面积 1200 公顷的海草床正在经历一场悄然的生态变革。随着鳗草幼苗被均匀撒入浅海,这片曾因海水富营养化而退化的海洋生态系统,正以每年每公顷 2.36 吨碳的埋藏速率重新成为 "海洋碳汇工厂"。这一场景背后,是 2025 年 6 月正式发布的《山东省海草床碳汇碳普惠方法学》(以下简称《方法学》)为海洋蓝碳资源核算提供的标准化解决方案。

作为我国首个针对海草床生态系统的碳普惠方法学,该文件首次系统规范了海草床碳汇项目的减排量计算方法,建立了从碳库选择、储量计算到监测核查的全链条技术体系。据山东省海洋资源与环境研究院测算,若全省 1.2 万公顷可修复海草床全部实施标准化碳汇项目,每年可产生约 33 万吨二氧化碳当量的减排量,相当于种植 1800 万棵树的碳吸收效果。这一突破性进展,标志着我国蓝碳生态产品价值实现机制从理论探索迈向实践落地的关键一步。

一、方法学构建:从生态逻辑到核算框架的科学转化

(一)蓝碳生态系统的碳汇特性与方法学定位

海草床作为国际公认的三大蓝碳生态系统之一,其固碳能力较陆地森林高出数十倍。《方法学》引言指出,海草床生态系统通过地上生物量生长和沉积物碳埋藏双重机制实现碳汇,其中沉积物碳库占系统总碳储量的 80%-95%,这一特性成为方法学构建的核心依据。

与陆地碳汇项目不同,海草床碳汇具有 "短期生物量波动大、长期沉积物碳埋藏稳定" 的特点。方法学起草组组长、中国海洋大学教授李刚解释:"海草受季节、潮汐影响显著,单年生物量变化可达 30%,但沉积物碳埋藏则呈现相对稳定的增长趋势,这决定了我们必须将沉积物碳库作为核算核心。"

(二)碳库选择的科学依据与保守性原则

《方法学》第六章明确规定碳库选择的 "1+2" 模式:沉积物碳库为必选碳库,海草地上与地下生物量碳库为可选碳库,凋落物与附生生物碳库因占比不足 1% 被排除。这一设计既考虑了数据可获得性,又遵循了碳汇核算的保守性原则。

在山东威海双岛湾试点项目中,这一选择机制得到验证:当海草盖度从 30% 提升至 60% 时,沉积物碳库贡献了总减排量的 92.3%,而海草生物量碳库贡献仅为 7.7%。这一数据直接支持了方法学将沉积物作为核心碳库的科学合理性。

(三)基准线情景设定与减排量计算框架

方法学创新性地将基准线碳汇量直接设定为 0,这一设定基于对山东海草床退化现状的评估。"在当前海洋生态压力下,未实施保护的海草床普遍面临退化,碳汇能力持续下降,因此将基准线设为 0 具有合理性。" 山东省生态环境规划研究院高级工程师王媛解释。

减排量计算公式 PHCER = ΔC<sub>herb</sub> + ΔC<sub>soil</sub>看似简洁,实则蕴含复杂的生态过程量化逻辑。以沉积物碳库为例,其年变化量计算公式:

ΔC<sub>soil,i,t</sub> = (44/12) × ΔSOC<sub>i</sub> × A<sub>i</sub>

其中 ΔSOC<sub>i</sub>(沉积物有机碳埋藏速率)的缺省值

2.36 tC/ha・a,是通过对山东近海 23 个监测站位、持续 5 年的观测数据统计得出,具有坚实的区域数据支撑。

当海草盖度 VC<sub>i</sub>小于 100% 时,ΔSOC<sub>i</sub> = 2.36 × VC<sub>i</sub>的线性修正公式,更是经过 12 组不同盖度海草床的对照实验验证,误差控制在 ±5% 以内。

二、核心计算方法:从参数设定到模型验证的全链条解析

(一)海草碳库的双轨计算方法与数据验证

方法学提出有机碳含量法与碳密度法两种海草碳储量计算方法,为不同数据条件的项目提供灵活选择。在有机碳含量法中,鳗草地上生物量有机碳含量缺省值 27.2%(干重),来源于对山东半岛沿岸5 种优势海草的 120 份样品分析,其置信区间为 27.2%±1.5%。

以某人工移植鳗草项目为例,采用有机碳含量法计算海草碳储量的过程如下:

实测海草地上生物量 M<sub>herb,a,j,i,t</sub> = 8.5 t/ha(鲜重)

干湿重比取缺省值 0.105,换算干重为 0.8925 t/ha有机碳含量 F<sub>herb,a,j</sub> = 27.2%碳储量

C<sub>herb,a,i,t</sub> = (44/12) × 0.8925 × 0.272 ≈ 0.89 tCO₂e/ha碳密度法则通过 BOC<sub>m</sub>(100% 盖度碳密度)与实际盖度的乘积简化计算。方法学附录 B 显示,山东海域 100% 盖度海草床的碳密度基准值为 23.6 tC/ha,这一数值与自然资源部《海草床生态系统碳汇计量监测技术规程(试行)》中的华北海域参考值一致。

(二)沉积物碳库的埋藏速率动态修正机制

沉积物有机碳埋藏速率 ΔSOC<sub>i</sub>的确定遵循 "三优先" 原则:项目实测值>同区域类似数据>缺省值。在缺乏实测数据时,2.36 tC/ha・a 的缺省值及其盖度修正公式,成为方法学最具创新性的设计之一。

这一缺省值的区域适用性经过严格验证:

与黄河三角洲海草床监测数据对比:当盖度为 60% 时,实测埋藏速率为 1.42 tC/ha・a,与公式计算值 2.36×0.6=1.416 tC/ha・a 的误差仅 0.28%

与辽东湾数据对比:盖度 80% 时,实测值 1.89 tC/ha・a vs 计算值 1.888 tC/ha・a,误差 0.11%长期趋势验证:某持续 10 年的修复项目显示,沉积物碳埋藏速率年均递减 1.2%,与方法学允许的分阶段计算要求吻合

(三)监测体系的精度控制与数据可靠性保障

方法学第十章建立了完整的监测体系,从站位布设到数据采集形成闭环控制:

监测站位:按 HY/T 0460.6 标准,每 100 公顷海草床至少布设 5 个监测站位,采样误差控制在 ±8% 以内

时间频率:生物量监测必须在 6-8 月生长旺季进行,两次监测间隔不少于 1 年,确保年变化量计算的时效性方法精度:海草盖度:遥感 + 现场样方,误差 ±5%-8%沉积物碳含量:钻孔采样 + 元素分析,误差 ±3%-5%生物量:样方收割 + 烘干称重,误差 ±8%-12%在青岛琅琊台试点项目中,这套监测体系展现出良好的可靠性:通过连续 3 年监测,海草盖度年变化量的监测值与模型预测值偏差均小于 7%,沉积物碳埋藏速率的年度波动控制在 ±4% 以内,为减排量核算提供了坚实的数据支撑。

三、实践应用:从方法学落地到生态价值实现的案例剖析

(一)荣成湾海草床修复项目的减排量核算实证

作为方法学首批试点项目,荣成湾 1200 公顷海草床修复工程的减排量核算具有示范意义。项目实施 3 年后的监测数据显示:

海草碳库:盖度从 25% 提升至 55%,采用碳密度法计算 ΔC<sub>herb</sub> = 1.2 万 tCO₂e

沉积物碳库:ΔSOC<sub>i</sub> = 2.36×0.55 = 1.298 tC/ha·a,ΔC<sub>soil</sub> = (44/12)×1.298×1200×3 ≈ 17.7 万 tCO₂e

总减排量:PHCER = 1.2 + 17.7 = 18.9 万 tCO₂e

这一结果经第三方核查机构验证,与实际碳储量增量的误差仅为 3.2%。项目开发方通过碳普惠机制将减排量挂牌交易,按当前碳价 40 元 /tCO₂e 计算,可获得约 756 万元的生态补偿收入,为海草床保护提供了可持续的经济动力。

(二)碳普惠机制下的公众参与模式创新

方法学将碳普惠理念融入核算体系,在威海双岛湾项目中创新推出 "海草碳汇积分" 制度:

公众参与海草种植可获得 10 积分 / 平方米(相当于 0.12 kgCO₂e 减排量)

积分可兑换景区门票、海鲜产品等,实现生态保护与民生改善的良性循环项目实施 1 年内,吸引 2.3 万人次参与,累计产生碳普惠减排量约 276 tCO₂e这种模式不仅扩大了碳汇项目的社会基础,更通过行为量化丰富了方法学的应用场景。数据显示,参与碳普惠活动的海域,海草成活率较未参与区域提升 15%-20%,印证了公众参与对生态修复的促进作用。

(三)蓝碳交易市场的定价机制探索

基于方法学核算的海草床碳汇项目,正在推动形成蓝碳资产的定价体系。通过对山东已实施的 5 个试点项目分析,海草床碳汇具有以下经济特征:

单位面积价值:120-150 元 / 吨 CO₂e,较陆地林业碳汇(40-60 元 / 吨 CO₂e)高出约 2 倍

成本收益周期:前期修复成本约 800-1000 元 / 公顷,3-5 年后碳汇收益可覆盖成本溢价因素:距海岸越近、初始盖度越低的海草床,碳汇增量潜力越大,交易溢价可达 30%在 2025 年 6 月举办的山东蓝碳交易试点中,荣成湾项目的碳汇指标以 135 元 / 吨 CO₂e 的价格成交,创下国内蓝碳交易的单价新高。这一价格既反映了海草床碳汇的生态稀缺性,也验证了方法学核算结果的市场认可度。

四、挑战与创新:方法学应用中的技术突破与制度完善

(一)跨区域应用的参数适配性挑战

方法学在山东以外海域的应用面临参数调整需求。对比研究显示:

南海热带海草床:沉积物碳埋藏速率可达 3.5-5.0 tC/ha・a,较山东缺省值高 50%-112%

渤海高浊度海域:海草生物量碳含量较山东鳗草低 8%-12%黄海冷水团区域:海草生长周期短,生物量年变化幅度达 40%,远超山东的 20%为解决这一问题,方法学起草组正在建立 "区域参数修正系数库",计划根据水温、盐度、浊度等环境因子,开发动态修正模型。初步研究表明,引入温度修正系数后,方法学在南海海域的适用性误差可从 35% 降至 10% 以内。

(二)长期碳汇稳定性的科学验证

沉积物碳库的长期稳定性是方法学面临的另一挑战。通过对青岛胶州湾 15 年监测数据的分析,发现:

修复后前 5 年:碳埋藏速率维持在 2.36 tC/ha・a 的高水平

第 6-10 年:速率逐渐降至 2.0 tC/ha・a,降幅约 15%第 11-15 年:稳定在 1.8 tC/ha・a,趋于平衡这一趋势表明,方法学规定的 15 年计入期具有科学合理性,但未来需进一步研究百年尺度的碳埋藏规律。为此,山东省已启动 "海草床碳汇长期监测计划",在全省布设 6 个长期监测站,为方法学的迭代升级积累数据。

(三)碳汇核算与生态保护的政策协同

方法学在实施中面临与现有海洋保护政策的衔接问题。例如:

海洋保护区内的海草床修复项目,可能因《自然保护区条例》限制而无法实施

渔业养殖与海草床保护的空间冲突,导致项目边界划定困难碳汇收益分配机制尚未明确,影响海域使用权人参与积极性针对这些问题,山东省正研究制定《海草床碳汇项目管理办法》,拟建立 "碳汇指标预留 + 生态补偿" 机制,规定项目开发方需将 10% 的碳汇指标无偿提供给海洋保护区管理机构,作为生态补偿。这一制度创新有望在 2026 年前落地实施。

五、未来展望:蓝碳标准化体系构建与海洋生态经济新格局

(一)方法学的迭代升级路径

根据山东省碳普惠试点工作安排,方法学将按以下计划持续优化:

2025-2026 年:完善热带海域参数修正模型,建立生物量动态监测数据库

2027-2028 年:引入遥感反演技术,实现碳储量的季度性估算,误差控制在 ±7% 以内2029-2030 年:开发 AI 预测模型,结合气候变化情景,预估未来 50 年碳汇趋势特别值得关注的是,方法学有望在 2027 年纳入海草床碳汇的 "气候韧性因子",将极端天气事件对碳汇的影响纳入核算体系。初步研究显示,台风等灾害可导致海草碳储量短期下降 15%-25%,这一因子的引入将提升核算结果的可靠性。

(二)蓝碳产业生态体系的构建

随着方法学的推广应用,山东正形成完整的蓝碳产业链条:

上游:海草种苗培育、监测设备研发,已建成全国最大的鳗草种苗繁育基地,年产能达 5000 万株

中游:碳汇项目开发、核算核查,全省已有 12 家机构获得蓝碳核查资质

下游:碳资产开发、交易服务,青岛环境能源交易所设立专门的蓝碳交易板块据山东省海洋局预测,到 2030 年,全省蓝碳产业规模将突破 100 亿元,带动就业 1.2 万人,形成 "生态保护 - 产业发展 - 民生改善" 的良性循环。

(三)全球蓝碳治理的中国方案贡献

作为全球首个省级海草床碳汇方法学,山东实践正在为国际蓝碳标准制定提供参考。2025 年 7 月,方法学核心内容被纳入《联合国气候变化框架公约》附属科学技术咨询机构(SBSTA)的蓝碳技术报告,其中:

沉积物碳库优先的核算逻辑,被评价为 "适合发展中国家的成本有效方案"

2.36 tC/ha・a 的缺省值,成为温带海域碳埋藏速率的参考基准碳普惠机制设计,为小农户参与蓝碳项目提供了可行路径

联合国环境规划署蓝碳项目负责人 Maria Garcia 评价:"山东方法学展现了发展中国家在蓝碳核算领域的创新能力,其兼顾科学性与可操作性的设计,为全球蓝碳生态产品价值实现提供了重要借鉴。"

结语:海草床里的碳密码与蓝色发展新机遇

从荣成湾的鳗草幼苗到黄海之滨的碳汇账本,山东省海草床碳汇碳普惠方法学的落地,标志着我国蓝碳资源管理进入标准化时代。当每一株海草的生长都能被量化为可交易的碳汇指标,当每一片海草床的修复都能获得经济回报,海洋生态保护正从单纯的环境责任转变为充满活力的蓝色经济。

在 "双碳" 目标引领下,这一方法学不仅是技术规范,更是制度创新 —— 它打破了生态保护与经济发展的对立逻辑,证明了保护海洋生态系统与创造经济价值可以并行不悖。随着方法学的完善与推广,中国海草床有望成为全球蓝碳市场的重要参与者,为应对气候变化贡献独特的海洋解决方案。

在这片蔚蓝的海洋中,海草叶片的每一次摆动,都在书写着人类与自然和谐共生的新篇章;沉积物里的每一粒碳,都在积蓄着蓝色发展的新动能。山东的探索,正在为全球开启一扇窗,让更多人看到:保护海洋,就是保护我们共同的气候未来。

来源:碳中和专委会王挺