灵活调配!近零碳园区双核战略:智能微网+源网荷储一体化

发布日期:2025/6/17

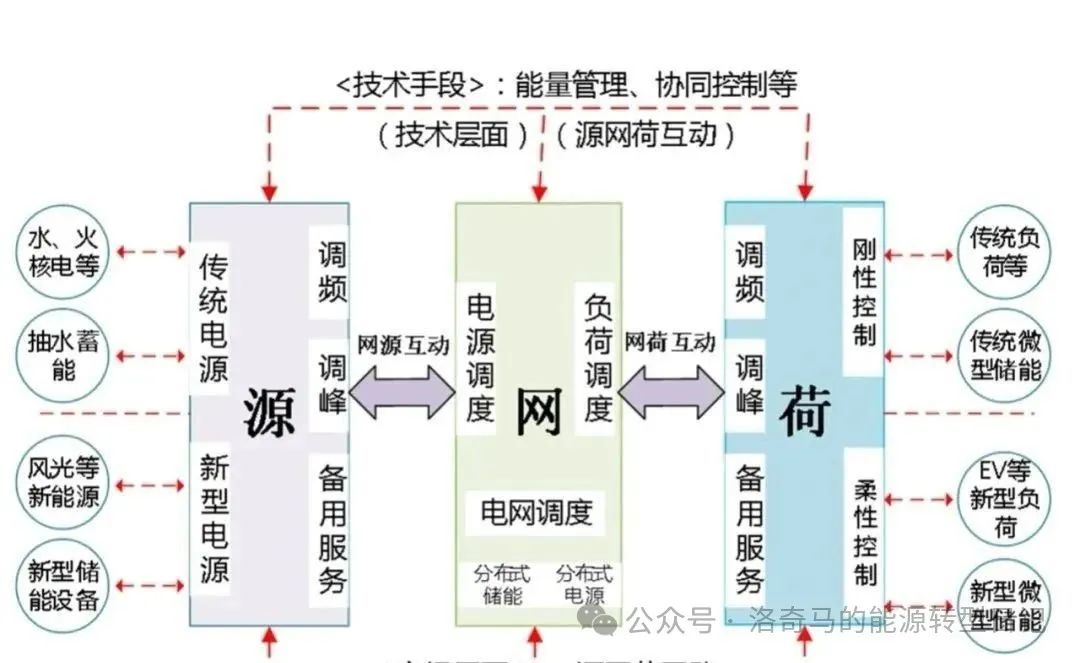

1、源网荷储一体化

源网荷储一体化,是一种将电源、电网、负荷、储能整体考虑的运营模式和系统解决方案。简单来说,就是把发电的源头(像太阳能电站、风力发电场等)、传输电力的电网、使用电力的各种用户(工厂、家庭、商业场所等)以及储存电力的储能设备(比如大型电池储能站)看作一个有机的整体。

源网荷储一体化是一种围绕新型电力系统构建的运行模式,旨在实现电源、电网、负荷和储能的深度协同与优化整合。通过对各类能源资源的合理规划、协调控制和高效利用,以提高电力系统的稳定性、可靠性和可持续性, 其强调的是在宏观层面上对整个电力系统的资源进行整合和优化,以适应能源转型和电力市场改革的需求。

2、虚拟电厂

虚拟电厂,虽然名字里有“电厂”,但它并不是传统意义上拥有实际发电设备的电厂,而是一个通过先进的信息技术和智能控制手段,将分布式电源(如分布式光伏发电、小型风力发电等)、储能系统(各种电池储能装置)、可控负荷(可调节用电的工业设备、智能家电等)以及电动汽车等分布式能源资源整合起来的虚拟集合体。

虚拟电厂侧重于通过软件和通信技术实现对分散资源的虚拟整合,以提高电力系统的灵活性和效率,而不涉及实体的电力生产设施建设。

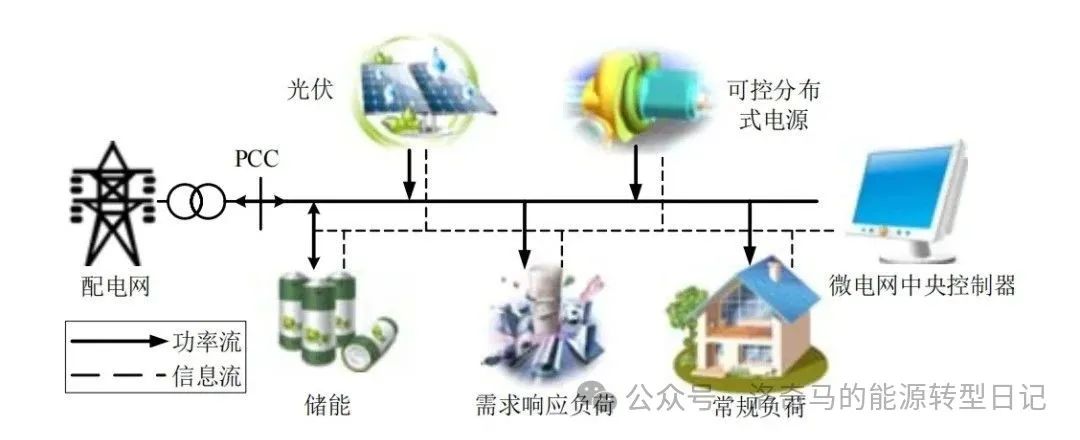

3、微电网

微电网,是一个相对独立的小型电力系统,通常由分布式电源(如太阳能板、小型风力发电机、微型燃气轮机等)、储能装置(蓄电池、超级电容等)、电力电子变换装置(实现交直流转换、电压调节等功能)以及各种类型的负荷(家庭用电、商业用电、工业用电等)组成。它可以在与大电网相连的情况下协同运行,也可以在大电网出现故障或者特定情况下,独立运行,像一个自给自足的 “电力小岛”,为特定区域(如一个社区、一个工业园区、一座偏远岛屿等)的用户提供稳定可靠的电力供应。

微电网主要着眼于局部区域的电力自给自足和可靠供电,具有明确的物理边界和相对独立的运行管理体系。

什么是源网荷储一体化?

首先我们得弄懂什么是“源网荷储”

“源”指的是电源:包括火电、水电、核电、风电、光伏、生物质发电等。

“网”指的是电网:电网是由变电站、配电站、电力线路(包括电缆)和其他供电设施所组成的供电网络。

“荷”指的是负荷:负荷是用电设备消费电功率的总和。负荷与用电时间的乘积,就是我们通常讲的“用电量”。

“储”指的是储能:储能就是在电力富余时将其存储下来,在需要时放出,类似于一个保障电网稳定平衡的大型“充电宝”。

接下来再说说什么是“源网荷储一体化”

电力系统是一个需要维持瞬时平衡的系统,在传统电力系统中,主要通过发电机组的转动惯量、调频能力根据负荷的变化进行发电量调节,以实现电力平衡,即所谓的“源随荷动”。

与传统电网相比,新型电力系统的电网发展将形成大电网主导、多种电网形态相融并存的格局。未来以家庭、社区、园区等不同大小的区域形成多层级微电网,解决规模化新能源与新型负荷大量接入、即插即用的问题。将传统电力系统“发-输-变-配-用”的单向过程,形成“源-网-荷-储”的一体化循环过程,提高新能源发电消纳占比。

电力系统的平衡-概念总述

总的来说,"源网荷储一体化"是指将能源源头(例如光伏、风电等)、电网、用电负荷和储能系统有机地整合在一起,形成一个综合性的能源系统,以实现能源的高效利用和优化能源供应和需求的平衡。

源网荷储一体化优势

增加能源消纳能力:分布式光伏和风电等可再生能源通常地理位置分散,直接接入电网可能导致电网的过载或电压波动问题。而通过源网荷储一体化,可以在负荷附近灵活地调整能源消纳,降低对电网的影响,提高电网的容纳能力。

降低用电成本:通过源网荷储一体化的能源管理,可以优化电力供应方案,使得用电峰谷负荷更平衡,避免用电高峰时段的高电价,从而降低用电成本。

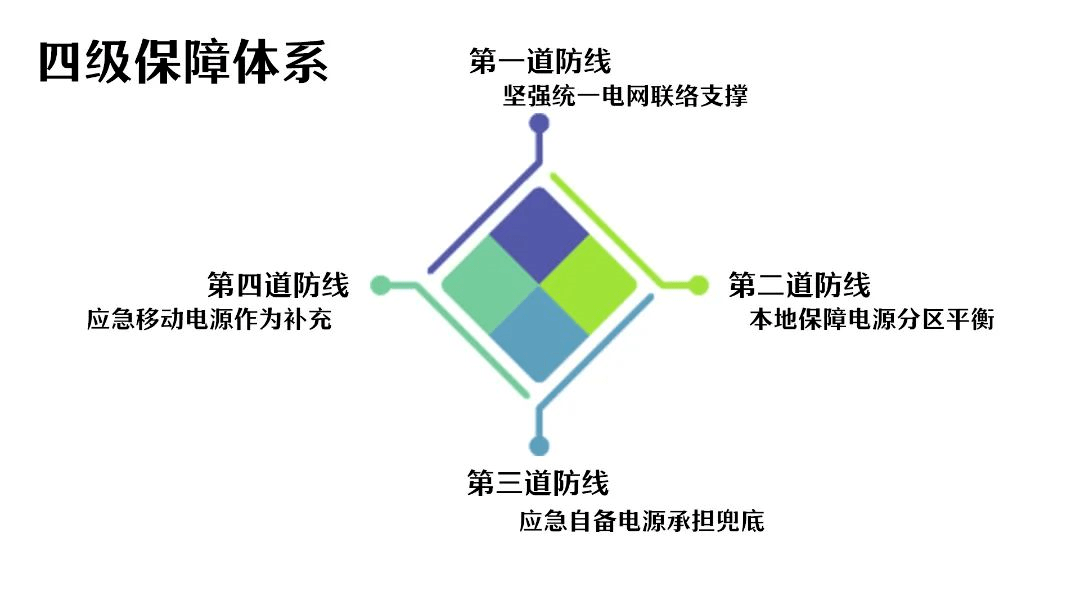

提高能源安全性:源网荷储一体化使得能源系统更加灵活和可控,可以应对突发情况和灾害,提高能源供应的安全性和可靠性。

实现能源多元化:源网荷储一体化可以将多种能源有机地整合在一起,包括可再生能源、传统能源和储能系统等,实现能源多元化,降低对单一能源的依赖。

推动智能电网发展:源网荷储一体化的实现需要借助先进的数字化和信息化技术,推动智能电网的建设和发展,提高电网的智能化程度和运行效率。

源网荷储一体化关键技术

智能能源管理系统:源网荷储一体化需要实时监测和控制能源生产、传输、消费和储存的各个环节。

智能能源管理系统通过传感器、监测设备和数据通信技术,对能源的生产和消费进行实时监测和分析,提供智能化的能源管理和优化方案。

储能技术:储能是源网荷储一体化的重要组成部分。

利用储能技术可以在能源生产高峰时段将多余的能源储存起来,在能源需求高峰时段释放出来,实现能源供需平衡。

可再生能源发电技术:源网荷储一体化需要大量的可再生能源来满足能源生产需求。

因此,采用高效、可靠的可再生能源发电技术是关键。目前常用的可再生能源发电技术包括光伏发电、风力发电、水力发电等。

智能电网技术:智能电网技术是源网荷储一体化的重要支撑。智能电网技术通过数字化、自动化和通信技术,实现对电网的智能监控、调度和管理,确保电网的稳定运行。

源网荷储一体化实施模式

根据国家发展改革委、国家能源局发布的《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》,“源网荷储一体化”实施路径主要有三种具体模式:

区域(省)级源网荷储一体化

中国能建开展源网荷储相关项目建设的省份

1、引入电源侧、负荷侧、独立电储能等市场主体,全面开放市场化交易,通过价格信号引导各类市场主体灵活调节,培育用户负荷管理能力,提高用户侧调峰积极性。

2、加强全网统一调度,研究建立源网荷储灵活高效互动的电力运行与市场体系,充分发挥区域电网的调节作用,落实电源、电力用户、储能、虚拟电厂参与市场机制。

市(县)级源网荷储一体化

1、在重点城市开展源网荷储一体化坚强局部电网建设,梳理城市重要负荷,研究局部电网结构加强方案,提出保障电源以及自备应急电源配置方案。

源网荷储一体化坚强局部电网建设

2、结合清洁取暖和清洁能源消纳工作,研究热电联产机组、新能源电站、灵活运行电热负荷一体化运营方案。

园区(居民区)级源网荷储一体化

1、运用技术手段和“互联网+”新模式,调动负荷侧调节响应能力。

2、在城市商业区、综合体、居民区,依托光伏发电、并网型微电网和充电基础设施等,开展分布式发电与电动汽车(用户储能)灵活充放电相结合的园区(居民区)级源网荷储充一体化建设。

3、在工业负荷大、新能源条件好的地区,支持分布式电源开发建设和就近接入消纳,结合增量配电网等工作,开展源网荷储一体化绿色供电园区建设。

4、研究源网荷储综合优化配置方案,提高系统平衡能力。

源网荷储一体化通过整合能源生产(电源)、电网调配、用电负荷和储能系统,形成高效协同的能源体系,已成为零碳园区建设的核心路径。其作用不仅体现在优化能源结构、提升绿电消纳能力,还通过技术创新与系统管理实现碳排放的深度控制。

以下是其具体实现机制与典型案例分析:

一、优化能源结构,提升绿电比例

1. 可再生能源规模化应用

源网荷储一体化通过分布式光伏、分散式风电等设施,大幅提升园区绿电自给率。例如:云南安宁产业园区年新增绿电超2014万千瓦时,曲靖经开区整县屋顶光伏累计达157兆瓦,为园区提供稳定清洁能源。

安徽合肥某零碳产业园通过屋顶光伏年发电超600万千瓦时,计划2028年实现100%可再生能源供电。

2. 多能互补与灵活调配

结合风、光、储、氢等多能源形式,构建互补系统。如:鄂尔多斯蒙苏经济开发区利用风光资源生产绿氢,形成“绿电→制氢→工业应用”闭环,实现能源就地转化。

青海华电德令哈项通过光伏发电、储能电站和绿氢生产协同运行,提升能源利用效率。

二、储能系统平衡供需,增强电网稳定性

1. 共享储能调节峰谷

储能设施可缓解绿电间歇性问题,实现削峰填谷。例如: 华电德令哈共享储能电站(27万千瓦/108万千瓦时)通过实时监控充放电曲线,稳定电网负荷,提高绿电消纳率。

云南祥云经开区天峰山“风光储”一体化项目并网,配套储能系统提升绿电供应可靠性。

2.氢能等新型储能技术应用

绿氢作为长周期储能载体,可解决跨季节能源存储难题。如:青海德令哈项目采用兆瓦级PEM电解水制氢技术,生产高纯度绿氢,为工业脱碳提供新路径。

三、数字化管理实现能源与碳排精准控制

1. 能碳协同监测平台

通过物联网、大数据等技术,实现能耗与碳排放的实时监测与优化。例如:云南楚雄高新区与远景科技合作搭建“方舟能碳管理平台”,打通“电-能-碳”数据链,动态优化能源调度。

安徽试点园区要求建设数字化碳监测系统,支持碳足迹核算与国际认证,助力企业应对碳关税壁垒。

2. 智慧调度与预测

利用人工智能预测能源需求与发电量,优化储能配置。如:苏州工业园区通过“能碳管理平台”实现全景式综合管理,为碳交易与绿电定价提供数据支撑。

四、推动产业链协同降碳

1. 绿电直供高载能产业

源网荷储一体化优先保障园区内企业使用绿电,降低产业链碳足迹。例如:

盐城射阳港零碳产业园为外贸企业提供“绿电专线”,其“零碳标签”产品畅销国际市场。

云南曲靖经开区新能源电池项目使用100%绿电生产,显著提升产品绿色竞争力。

2. 余能循环利用

工业余热、余压等能源的梯级利用进一步降耗。如:玉溪高新区集中供热项目年供汽30万蒸吨,替代传统燃煤锅炉。

安徽方案明确支持余热余气回收,推动资源循环化利用。

五、政策与金融支持加速落地

1. 专项基金与绿色金融创新

多地设立专项资金支持源网荷储项目,如:江苏盐城设立10亿元专项基金,推动零碳园区建设。

安徽通过绿色信贷、债券等工具,降低企业投资门槛。

2. 试点示范与标准引领

国家级试点推动技术标准化。如:内蒙古鄂尔多斯依托首个零碳园区地方标准,构建100%绿电供应网络。

安徽省计划到2027年建成5个示范园区,形成可复制的建设规范。

挑战与未来方向

1. 技术成本与产业链协同

储能、氢能等技术仍需突破成本瓶颈,园区需加强上下游企业协同,统一碳足迹管理标准。

2. 跨区域能源调配与市场化机制

未来需完善绿电交易、碳市场等配套机制,推动跨园区能源共享。

如:

云南探索“绿电自用+余电交易”模式,提升绿电经济性。

源网荷储一体化通过技术集成与系统优化,为园区提供了从能源生产到消费的全链条脱碳方案。随着政策支持深化与技术迭代,其将成为零碳园区建设的核心引擎,助力“双碳”目标高效落地。

来源:洛奇马的能源转型日记