3S融合!储能技术走向价值升级

发布日期:2025/6/25

在全球能源结构转型与新型电力系统构建的浪潮中,储能技术作为解决可再生能源间歇性问题的核心工具,正经历前所未有的变革。

2025年,中国新型储能累计装机规模突破100GW,市场规模达600亿美元,占全球40%份额。这一数字背后,是技术、政策与市场三重驱动力的深度交织。

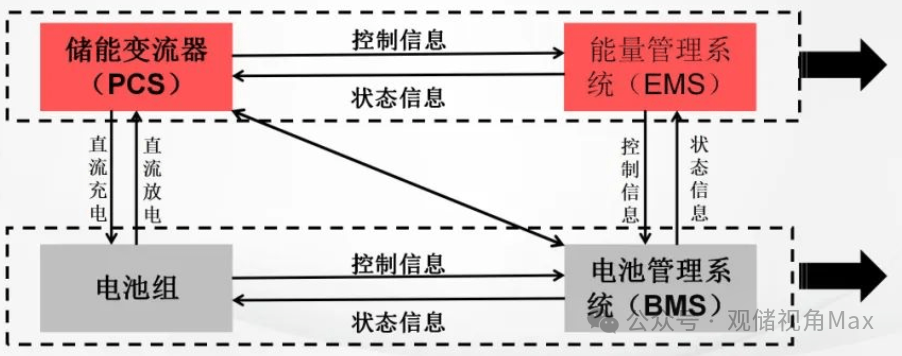

其中,储能系统核心部件——电池管理系统(BMS)、储能变流器(PCS)与能量管理系统(EMS)的融合发展,正成为重塑行业格局的关键变量。

从功能叠加到系统级融合

传统储能系统中,BMS、PCS与EMS如同三个独立运行的“孤岛”,仅通过有限的数据接口实现基础交互。BMS专注于电池状态监测与均衡管理,PCS负责电能转换与充放电控制,EMS则承担能量调度与策略优化。随着储能应用场景的复杂化,这种分割式架构逐渐暴露出响应滞后、协同效率低下等问题。

技术融合的突破始于数据链路的打通。以林洋储能推出的3S融合系统为例,其通过构建统一的数据平台,实现BMS采集的电池电压、温度等参数与EMS的电网调度指令、PCS的功率输出数据实时共享。

这种数据贯通使得系统能够基于全局信息做出决策。例如,当EMS监测到实时电价处于低谷时,可同步调用BMS的电池健康状态数据与PCS的转换效率曲线,制定出既经济又安全的充电策略。

硬件层面的集成进一步强化了系统协同能力。华塑科技在工商业储能领域推出的“BMS+EMS”二合一模块,通过将原本分散的控制系统集成于单一硬件平台,不仅降低了设备间通信延迟,还通过内置的四核处理器实现了更复杂的算法运算。这种硬件融合使得系统能够同时处理电池状态监测、能量调度、设备保护等多重任务,响应速度提升。

算法层面的深度融合则是3S融合的终极形态。阳光电源PowerTitan3.0储能系统搭载的AI调度算法,能够基于历史数据预测未来24小时的负荷需求,并自动调整PCS的充放电功率。该算法还能动态优化BMS的均衡策略,避免部分电池过充或过放。这种算法融合使得系统效率提升,电池循环寿命延长。

从成本竞争到价值创造

政策转向是3S融合趋势的重要推手。国家发改委取消新能源强制配储政策后,储能项目需通过参与电力市场交易实现经济性。这一变化迫使企业从单纯追求装机规模转向构建全生命周期价值创造能力。在山东、江苏等省份,独立储能电站通过3S融合系统实现毫秒级响应电网调度指令,参与调频辅助服务获得的收益占比已超过传统峰谷套利模式。

用户侧需求的升级同样加速了技术融合。工商业用户对储能系统的要求已从“能用”转向“好用”。以某制造业园区为例,其部署的3S融合储能系统通过EMS与工厂能源管理系统对接,实现了根据生产计划自动调整充放电策略。在电价高峰时段,系统优先使用储能供电,同时通过PCS的柔性控制功能避免对电网造成冲击。这种智能化运营使得园区年用电成本降低。

产业链协同创新为3S融合提供了技术支撑。电芯企业与系统集成商通过联合开发,将BMS的均衡算法与PCS的拓扑结构深度匹配。例如,宁德时代推出的300Ah+储能专用电芯,其内阻特性与上能电气的组串式PCS实现精准适配,系统转换效率突破。这种协同创新不仅提升了产品性能,还通过规模化效应降低了单位成本。

从设备供应商到能源服务商

随着3S融合技术的成熟,储能行业的商业模式正在发生根本性转变。林洋能源打造的“储能+数字孪生”平台,通过实时采集设备运行数据,构建了电站的虚拟镜像。该平台能够提前预测电池衰减趋势,自动生成运维工单。这种预测性维护模式使得电站运维成本降低,设备利用率提升。

在应用场景拓展方面,3S融合技术正在解锁更多元化的市场空间。在微电网领域,融合系统通过协调光伏、风电与储能设备的出力,实现了偏远地区供电的可靠性。在虚拟电厂场景中,系统通过聚合分布式储能资源,参与电网需求响应。这种模式已在江苏、浙江等地试点,单个虚拟电厂的调节能力达到兆瓦级。

技术融合也催生了新的产业生态。华为数字能源推出的储能云平台,通过开放API接口,允许第三方开发者调用BMS、PCS与EMS的数据接口。这种开放架构吸引了超过50家软件企业入驻,开发出针对不同场景的应用程序。从光伏预测到碳交易辅助决策,这些应用进一步丰富了储能系统的价值链条。

储能行业的3S融合趋势,本质上是技术进化与市场需求的同频共振。从数据贯通到算法融合,从成本优化到价值创造,这一进程不仅重塑了储能系统的技术架构,更推动了行业从设备制造向能源服务的范式转变。未来,随着人工智能、物联网等技术的持续渗透,3S融合将向更深层次的“感知-决策-执行”一体化演进,为构建新型电力系统提供更智能、更可靠的解决方案。

来源:观储视角Max 作者:薛绍洋