储能里程碑:龙泉项目开启固态电池时代!

发布日期:2025/7/4

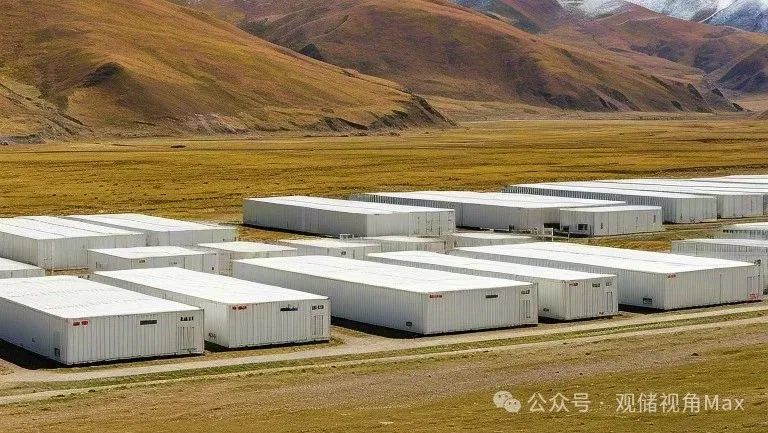

在浙江省西南部的群山环抱中,一座看似普通的变电站正悄然改写全球储能行业的技术版图。6月29日,随着最后一块储能电池预制舱的指示灯亮起,全球首个采用原位固态化技术的电网侧大规模储能电站——龙泉磷酸铁锂储能示范项目二期工程正式并网。

这座总装机容量达200MW/400MWh的“电力银行”,不仅让丽水地区的清洁能源消纳率提升18%,更以颠覆性的技术指标,为全球储能产业树起新的里程碑。

固态电池技术突破:从实验室到电网侧的跨越

当传统液态锂电池还在为热失控风险焦虑时,龙泉项目采用的卫蓝新能源280Ah半固态储能电池已实现能量密度与安全性的双重跃迁。

这项被《自然·能源》杂志评为“2025年十大储能突破”的技术,通过在电解液中添加纳米级固态电解质颗粒,在电池充放电过程中形成动态离子传输网络,既保留了液态电解质的离子导电性,又构建了固液复合的防护屏障。

项目现场排列的44台电池预制舱,每台都像一座微型能源工厂。采用CTP高效液冷长PACK成组技术后,原本需要3个标准集装箱才能容纳的3.354MWh电量,如今被压缩进20尺标准舱体,能量密度飙升至5.0MWh。

这种空间魔术的背后,是电芯-电气-消防系统的三维重构:蜂窝状排列的电芯模组间嵌入相变材料,配合智能液冷管网,将温差控制在±2℃以内;气凝胶防火隔层与全氟己酮自动灭火装置构成五级防护,确保单颗电芯热失控不会引发连锁反应。

技术突破带来的效益提升立竿见影。相比一期工程,二期项目自耗电降低20%,相当于每年节省电费超百万元;占地面积缩减20%,在寸土寸金的江南地区,这意味着同等规模项目可多容纳40MWh储能;施工周期缩短15%,调试运维成本下降10%,全生命周期度电成本降至0.32元/kWh,较传统方案下降28%。这些数字背后,是固态电池技术从实验室走向工程应用的质的飞跃。

全球储能赛道竞速:固态技术引发产业变局

当龙泉项目的建设者们还在调试最后一套PCS升压一体机时,地球另一端的美国加利福尼亚,特斯拉Megapack工厂正将4680圆柱电池码放进液冷集装箱;德国下萨克森州,巴斯夫与大众合资的固态电池试验线已产出A样电芯;日本东京,丰田汽车宣布其全固态电池储能系统通过UL9540A认证。全球储能产业正在固态技术的赛道上展开激烈角逐。

欧洲的储能巨头们选择了一条渐进式技术路线。在瑞典北部的Vattenfall储能电站,Northvolt的方形铝壳固态电池已实现5000次循环寿命;法国帅福得则与道达尔能源合作,将硫化物固态电解质应用于电网调频场景。美国能源部最新发布的《储能大挑战路线图》明确,2030年前将固态电池储能系统成本降至150美元/kWh,较现有水平下降60%。

但真正让行业震撼的,是中国企业展现的“换道超车”势头。宁德时代在四川宜宾投建的30GWh固态电池生产基地,采用聚合物-氧化物复合电解质体系,计划2026年量产能量密度350Wh/kg的储能专用电芯;比亚迪弗迪电池则另辟蹊径,开发出基于离子液体的准固态电解质,在-20℃低温环境下仍保持90%容量。这些技术路线虽各有侧重,却共同指向一个目标:彻底打破液态锂电池的性能天花板。

产业链重构进行时:从材料革命到生态进化

固态电池技术的产业化浪潮,正在重塑整个储能产业链。在上游材料端,天赐材料新建的硫化物固态电解质产线已实现吨级供货,多氟多的LiTFSI产能扩张至5000吨/年;中游设备领域,先导智能研发的干法电极涂布机,将固态电池极片制作效率提升3倍;下游集成环节,阳光电源推出的“PowerTitan2.0”液冷储能系统,已预留固态电池升级接口。

这种变革甚至延伸到回收领域。传统锂电池回收企业格林美开发出固态电池专用拆解线,通过低温破碎技术实现95%以上的材料回收率。在浙江龙泉,退役的磷酸铁锂电芯经过修复处理,正作为备用电源服务于当地5G基站,形成“储能-回收-再利用”的闭环生态。

产业格局的重构也带来新的竞争维度。当液态锂电池时代的企业还在比拼成本与良率,固态电池战场已经上升到材料创新、制造工艺、系统集成的全维度竞争。卫蓝新能源创始人俞会根曾形象比喻:“这就像从功能机时代突然进入智能机时代,所有规则都要重写。”

挑战与未来:固态储能的星辰大海

尽管前景光明,固态电池的大规模应用仍需跨越重重障碍。首当其冲的是成本难题。当前固态电池电芯成本仍高达0.8元/Wh,是液态电池的2倍以上。龙泉项目负责人透露,通过规模化生产与技术迭代,目标在三年内将成本降至0.5元/Wh以下,这需要整个产业链的协同创新。

其次是工程化挑战。虽然实验室样品已实现超快充(10分钟充满80%),但在-20℃至50℃的极端环境下保持性能稳定,仍需攻克界面接触、离子传输等难题。在龙泉项目的冬季测试中,研发团队通过在电解液中添加特殊添加剂,使低温放电容量提升了15%。

更根本的挑战在于标准缺失。目前全球尚未建立针对固态电池储能系统的专项标准,这给项目审批、保险定损带来困扰。值得欣慰的是,IEC已成立专门工作组,中国电科院也牵头制定了《电化学储能电站固态电池系统技术规范》,行业正在加速构建新的规则体系。

站在龙泉储能电站的观景台上,望着延绵起伏的电池阵列,人们有理由相信:这场由固态电池引发的储能革命,不仅将重塑能源行业的游戏规则,更将为人类构建新型电力系统提供关键拼图。

当20尺标准舱的能量密度突破5MWh,当调峰响应时间缩短至毫秒级,当储能系统寿命延长至15年,一个更清洁、更弹性、更智慧的能源未来正在加速到来。或许正如《科学》杂志所言:“固态电池不是液态电池的改良版,而是开启能源互联网大门的钥匙。”在浙江龙泉的山水之间,这把钥匙正在转动。

来源:观储视角max 作者:三月花