“人造闪电”制绿氨:空气变燃料不是梦

发布日期:2025/7/10

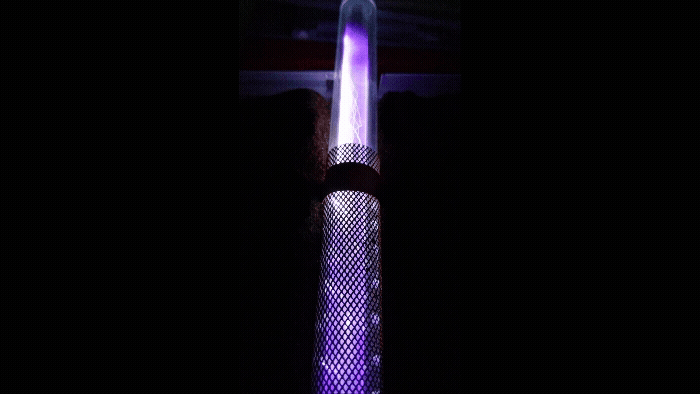

首图来源:Hemanth Sandesh Vaddi

想象一下,如果人类能像大自然中的闪电一样,将空气中的氮气直接转化为氨——这种重要的清洁能源载体,同时还是支撑全球粮食生产的关键化学品,那该有多酷?

最近,一项发表在《德国应用化学》(Angewandte Chemie)上的研究,让这一愿景离现实更近了一步。

澳大利亚悉尼大学和中国浙江大学的科学家们受闪电启发,利用等离子体技术模拟闪电的“空气活化”能力,共同开发出了一种高效、环保的“绿氨”合成方法。

在自然界中,闪电的巨大能量可以瞬间将空气中的氮气(N₂)和氧气(O₂)结合,生成氮氧化物(NOₓ)。这些NOₓ随雨水进入土壤,被微生物转化为植物可吸收的氨(NH₃)。

图说:自然界中的闪电

来源:Technology Networks

氨除了是化肥的主要原料之外,还是一种强有力的零碳燃料。由于其在储存和运输方面的明显优势,氨正在从最传统的农业化肥领域向船舶未来燃料领域拓展。

该行业约占全球温室气体排放量的3%。迫于减排压力,国际能源机构(IEA)发表的《2020能源展望》报告显示,预计到2060年将有60% 以上的新船使用氨或氢燃料。

而且,氨可以通过“裂解”来分离氢分子,从而获取氢气,这意味着它可以作为有效的氢能载体和来源,甚至成为储存和运输氢气的有效方式。

然而,工业上生产氨的“哈伯-博世法”却需要高温(400–500°C)、高压(200–300大气压),并消耗全球约1-2%的能源,同时还会排放大量CO₂。

目前,全球90%的氨生产依赖于哈伯-博施法。科学家们一直在寻找更温和、更清洁的制氨方式,比如电解水制氢,再与从空气中分离的氮气进行结合制出“绿氨”。

“我们需要一种低成本、分散且可扩展的绿氨。”首席研究员、 悉尼大学化学与生物分子工程学院和净零研究所的PJ Cullen教授说道。他的团队已经致力于绿色氨的生产六年了。

而闪电的自然过程则为研究人员提供了一种新的灵感——如果能用人工等离子体(类似闪电的带电气体)活化空气,再用电催化技术将其转化为氨,岂不是既高效又环保?

“在这项研究中,我们成功开发出一种方法,可以利用电力将空气转化为气态氨。这朝着我们的目标迈出了一大步。” Cullen教授表示。

图说:用于启动绿氨生产过程的等离子柱

来源:PJ Cullen

研究团队设计了一套“等离子体-电催化”系统,将空气直接转化为氨。整个过程分为两个关键阶段:等离子体活化空气与电催化还原。

首先,研究人员使用非热等离子体(NTP)轰击空气,模拟闪电的作用。在高压电场作用下,气体分子(N₂和O₂)被电离,形成高能电子、离子和自由基。

氮气(N₂)的化学键被直接“劈开”,与氧气结合生成高活性氮氧化物(NOₓ,包括NO和NO₂)。

相比传统方法,这一步无需分离氮气和氧气,直接利用空气即可,大大降低成本。

通过调整电压、气体流速和放电频率,团队找到了NOₓ生成效率最高的条件,确保后续步骤的原料充足。

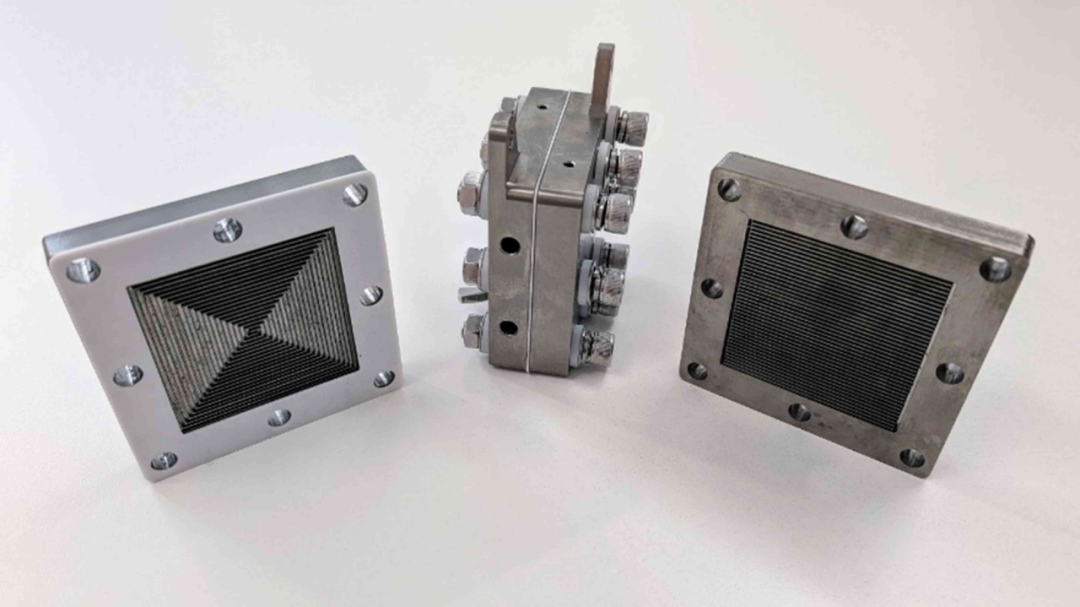

然后,该团队将这些激发的分子送入电催化反应器——一个看似不起眼的银盒子,通过电化学方式将激发的分子转化为氨。

图说:用于转化氨气的膜式电催化反应器

来源:PJ Cullen

在这一步中,研究团队还开发出一种基于铜的新型催化剂——富含氧空位的Fe₂O₃纳米颗粒负载铜(Fe₂O₃ NPs/Cu)。

纯铜片(P-Cu)被放入氧等离子体反应器,高能氧离子轰击铜表面,形成氧化铜(CuₓO)并引入大量氧空位(OVs)。

将等离子体处理后的CuₓO浸入铁盐(如Fe(NO₃)₃)溶液,氧空位和Cu⁺/Cu²⁺的电子效应使Fe³⁺紧密吸附在表面,形成Fe-O-Cu键。

在氮气保护下加热,Fe³⁺转化为超细Fe₂O₃纳米颗粒(<10 nm),均匀分布在铜表面。此时,氧空位被完美保留,成为后续催化反应的活性中心。

这些氧空位就像“化学陷阱”,能牢牢抓住NOₓ分子,并通过电催化将其一步步还原为NH₃。

研究人员将催化剂作为阴极(还原电极),铂片作为阳极,中间用质子交换膜隔开,搭建起了电催化反应装置。

当含NOₓ的气体通入阴极室,就会在电场驱动下发生还原反应——NOₓ分子吸附在催化剂的氧空位上,接受电子和质子(H⁺),逐步氢化为NH₃。

实验结果显示,在300 mA电流下,法拉第效率接近100%,这意味着几乎所有电子都用于生成氨,几乎没有浪费;产氨速率高达628 nmol·s⁻¹·cm⁻²,比普通铜催化剂高出一个数量级。

此外,传统电催化制氨通常在水溶液中进行,产物是NH₄⁺(铵离子),需要额外步骤提取氨。

而这项技术直接生成气态NH₃,可以用多孔材料(如金属有机框架,MOFs)进行高效分离和捕获,以供进一步利用。

Cullen教授认为,该实验成果标志着绿氨生产进入了一个新的阶段。

新方法可在常温常压下运行,避免了大量碳排放,且可将NOₓ完全转化为氨,无污染副产物,其电催化过程也可以与太阳能、风能等可再生能源结合。

“不过,为了创造更完整的可持续氨生产解决方案,我们仍然需要提高电催化反应器组件的能源效率。” Cullen教授表示。

来源:环球零碳 作者:Bell