纳米技术突破,太阳能电池效率提至10.44%!

发布日期:2025/7/21

中国的科学家们开发了一种精确的方法来生长间距可控的二氧化钛纳米棒阵列,而不受棒尺寸的影响。这项创新允许微调光捕获和电荷移动,从而提高了太阳能电池的效率。

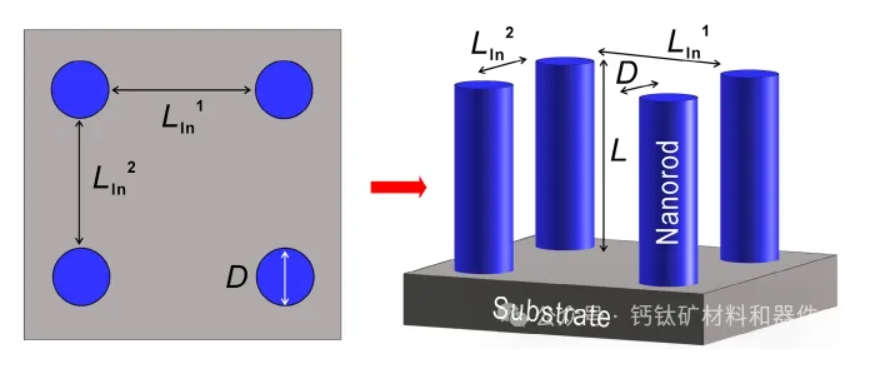

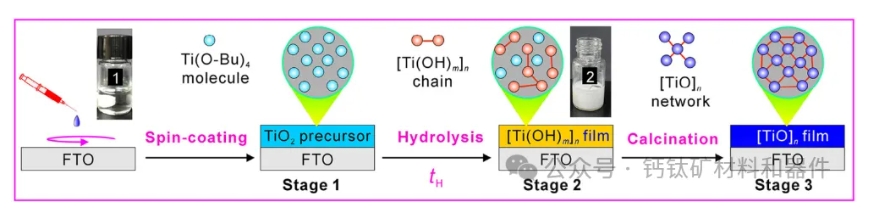

一种新技术使二氧化钛纳米棒能够以可调节的间距生长,从而在太阳能电池中实现更好的光捕获和功率转换。由中国科学院合肥物质科学研究院MingtaiWang教授领导的研究团队开发了一种微调方法,可以在不改变单个棒尺寸的情况下以可控间距生长二氧化钛纳米棒阵列(TiO2-NA),并展示了其在高性能太阳能电池中的应用。他们的研究结果发表在《Small Methods》杂志上,为在清洁能源和光电子领域制作纳米结构提供了一个新的工具包。单晶TiO2纳米棒擅长收集光和传导电荷,使其成为太阳能电池、光催化剂和传感器的理想选择。然而,传统的制造方法将棒的密度、直径和长度联系起来—如果一个参数被调整,其他参数也会相应地改变,这通常会影响器件的效率。在这项研究中,通过仔细延长前驱体膜的水解阶段,研究小组表明,较长的“凝胶链”组装成更小的锐钛矿纳米颗粒。当锐钛矿膜经过水热处理时,这些锐钛矿纳米颗粒在原位转化为金红石状纳米颗粒,作为纳米棒生长的种子。水解阶段提供了一种在不改变纳米棒尺寸的情况下控制棒密度的有效方法。

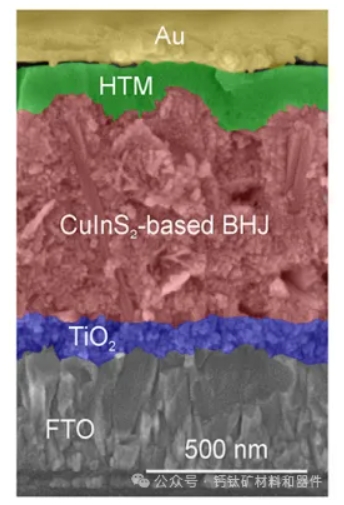

使用这种策略,他们生产了具有恒定棒直径和高度的 TiO2-NA 薄膜,即使每个区域的棒数不同。当掺入低温加工的 CuInS2 太阳能电池中时,这些薄膜实现了超过10% 的光电转换效率,峰值为10. 44%。为了解释为什么间距如此重要,该团队引入了体积-表面-密度模型,阐明了棒密度如何影响光捕获、电荷分离和载流子收集。

本研究通过建立将“宏观过程调控-微观结构演化-器件性能优化”联系起来的完整系统,克服了传统调控纳米结构方法的局限性。

来源:sciencedaily.com,Small Methods