氢能崛起!工业、交通、储能的零碳未来已来

发布日期:2025/7/29

氢能产业的发展,离不开终端应用场景对氢的规模化消纳,对氢产业链形成有效拉动。这样的应用场景主要包括氢工业、氢交通和氢储能,三大场景均蕴含着巨大的市场空间。

图源:actionrenewables.co.uk

氢能应用场景包括氢工业、氢交通、氢储能等。氢工业是当前最主要的氢消纳场景,随着氢能产业链的成熟和成本的持续下降,工业领域将以绿氢替代灰氢,推动全球工业逐步实现低碳转型;氢交通在燃料电池汽车等领域已具备较好的发展基础,随着技术持续突破与商业化模式的成熟,氢交通在短中期将是氢能产业发展的“先导性应用”,促进“从制氢到用氢”全产业链的商业化落地和持续发展;氢储能是最具前景的氢应用领域,发挥氢的长时储能特性,赋能可再生能源应用,提升可再生能源在全球能源结构中的份额。

氢能的主要终端应用场景——氢工业、氢交通和氢储能

图源:BCG

氢工业

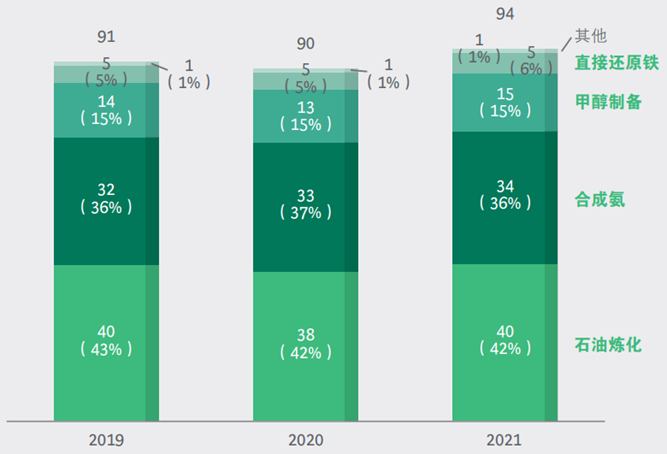

氢在工业领域的应用非常广泛。2021年,全球氢总需求量超9400万吨,其中99%以上的需求来自工业领域。绿氢在氨、甲醇和绿色钢铁等行业的应用拥有巨大潜力,这些行业消耗大量能源,且在减碳方面有严格要求。绿氢的应用能够显著降低碳足迹,为实现工业领域的低碳发展提供支持。

2019-2021年分下游应用的全球氢需求量(单位:百万吨氢)

图源:BCG

氢在工业中主要以还原剂或原料的角色出现,在石油炼化和钢铁工业中充当还原剂,在氨和甲醇的制备中则充当原料。氢能在工业领域具有成熟的应用基础,近年来随着工业脱碳的发展,绿氢逐步开始替代灰氢。现有氢气运输、储存和利用的基础设施,将有效促进绿氢在工业领域的快速应用和落地。

氢用作还原剂

石油炼化是目前氢气的最大应用,全球每年消耗超过4000万吨氢,约占总需求的42%。此外,氢还可直接还原铁生产。

炼油厂用氢来降低柴油的硫含量,并将重质渣油升级为价值更高的石油产品。预计未来数年,全球石油需求将维持在当前水平,对氢的需求量也将继续保持。

炼化厂重油加氢装置施工现场

图源:纺织快报

全球每年有近500万吨的氢,用于在钢铁生产中直接还原铁。目前炼钢所用的还原剂主要是焦炭,用于炼铁和炼钢过程的各个热密集阶段,而焦炭可以被低碳氢取代。使用绿氢和过渡性的富氢气体(如天然气)直接还原,再结合CCS/CCU(碳捕集和利用)转向一级钢生产。与传统高炉相比,全绿氢模式可将二氧化碳减排率提高至95%。由于热值高于焦炭,一旦氢取得有竞争力的价格,扩大纯氢或混氢的使用是未来五年行业的机遇所在。假设世界各国都遵守《巴黎协定》,到2050年,包括所需设备在内,氢在钢铁工业中的应用市场年产值将达到160-200亿美元。

氢用作原料

现阶段,全球约51%的氢气用于生产甲醇、氨等化工产品。据挪威船级社数据,用在工业原料中的氢,大约3/4用于制氨,1/4用于制甲醇。受目前绿氢供应波动性较大、绿氢生产产量与需求不匹配等因素影响,绿氢在化工工业上的应用相对有限。但利用绿氢合成氨、甲醇等化工产品,有利于化工领域大幅降碳减排。

全球每年约有1300万吨的氢用于生产甲醇,后续被用于生产甲醛等化学品,最终用于生产塑料、涂料等制成品。

氨是氮和氢的化合物,广泛应用于氮肥、制冷剂及化工原料。全球每年大约使用3300万吨的氢来制氨,其中70%用作生产肥料的重要前体物。因此,氨的需求与持续增长的全球农业生产密切相关。目前,氨生产所需要的氢(灰氢)主要通过蒸汽甲烷重整(SMR)或煤气化来获取,生产1吨氨会排放约2.5吨二氧化碳,绿氢合成氨可减少二氧化碳排放。

绿氢合成氨的主要设备,包括可再生能源电力装备、电解水制氢设备、空分装置、合成氨装置,相关技术装备国产化程度较高。同时,以能源单位计,运输化肥比运输氢成本更低,因此化肥制造通常更靠近氨生产地。

氢交通

过去几十年,交通行业持续通过电动化进行脱碳转型。而在难以电动化的领域,如重载卡车、航运和航空等,氢能的需求应运而生。尽管目前需求量有限,但以氢为动力的交通,对能源结构的转型至关重要,当前的氢应用示范也将拉动整条氢产业链的规模化发展。一旦燃料电池交通应用场景的经济成本具备市场竞争力,燃料电池汽车将成为短中期内氢能需求的增长引擎。

在交通领域,公路长途运输、铁路、航空及航运均将氢能视为减碳的重要燃料之一。现阶段我国氢交通,以氢燃料电池客车和重卡为主,数量超过6000辆。在配套基础设施方面,建成加氢站累计超过250座,约占全球的40%,居第一位。据北京冬奥组委数据,2022年冬奥会示范运行超1000辆氢燃料电池汽车,并配备30余个加氢站,是全球最大规模的一次燃料电池汽车示范应用。

燃料电池汽车

在各运输方式中,以氢燃料电池汽车为代表的公路运输对氢能的需求量最大,也是目前氢在交通领域最主要的应用。燃料电池车能量密度高、加注燃料便捷、续航里程较高,未来市场前景广阔,有望与纯电动汽车形成互补并存的格局。业内认为,燃料电池汽车技术是部分商用车型的终极技术选择,例如牵引车这类需要单日行驶超过500公里的长途商用车。

燃料电池车适合重型和长途运输,在行驶里程要求高、载重量大的市场中更具竞争力,未来发展方向为重型卡车、长途运输乘用车等。据国际氢能燃料电池协会分析,燃料电池汽车在续航里程大于650公里的交通运输市场更具有成本优势。而由于乘用车和城市短程公共汽车续航里程通常较短,纯电动汽车更有优势。

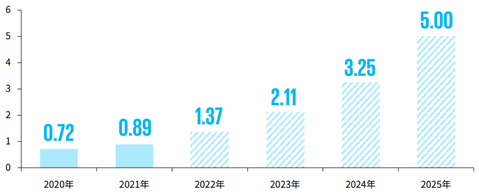

据中国汽车工业协会数据,2024年国内燃料电池汽车产销量分别为5548、5405辆,创历史新高。随着质子交换膜燃料电池的成本下降,氢燃料电池重卡、乘用车的市场化进程将加快。氢燃料电池客车、物流车、重卡等车型将在2030年前取得与纯电动车型相当的全生命周期经济性。在双碳目标的带动下,零碳排放的燃料电池汽车有望保持高速增长。

2020-2025年我国燃料电池车辆保有量(万辆)

图源:KPMG

其他交通领域

航空、航运、铁路是使用低碳氢衍生物的其他交通领域。航空和航运的共同点是难以电气化,且需要大量能源。

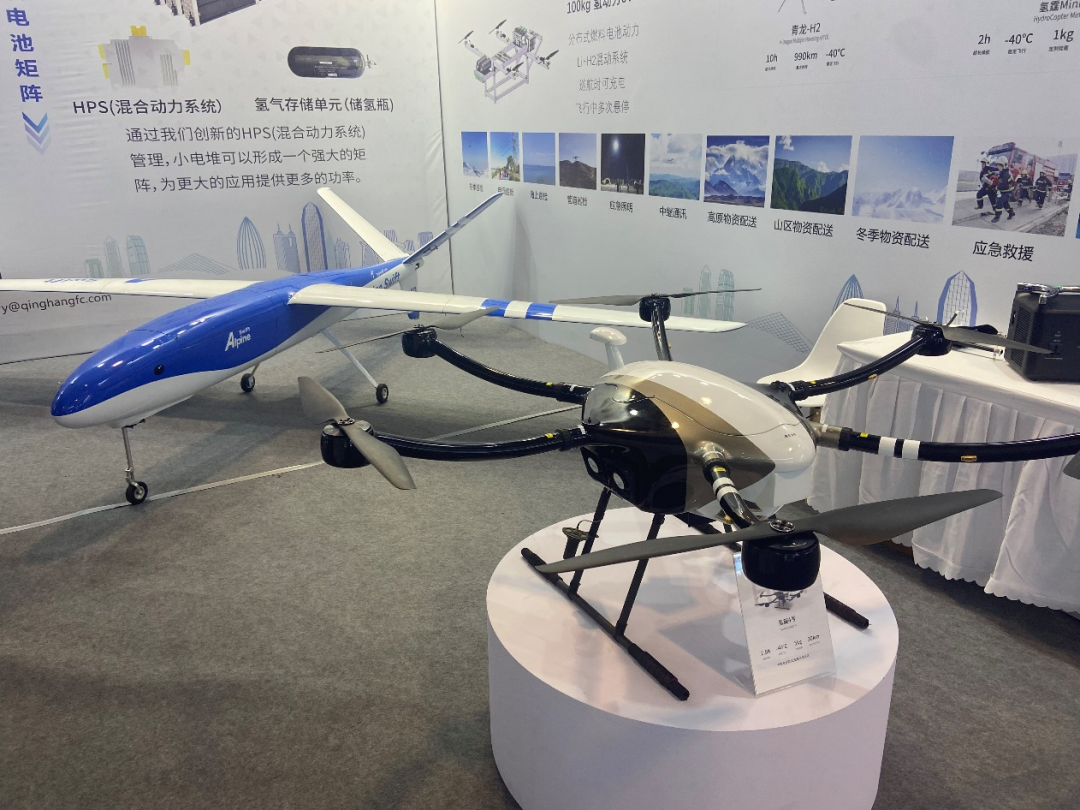

——航空:氢基合成燃料(合成煤油或类似燃料)可能会用于航空,挪威船级社预计纯氢将在中程航班上投入使用,大规模应用的预期在2040年后。低空经济方面,已有氢航科技等企业介入氢航空,以大载重无人机、氢动力eVTOL等产品为主。

氢动力无人机

图源:华夏幸福

——航运:合成燃料如氨、氢和生物燃料是最现实的低碳替代品。据挪威船级社预测,这些高成本燃料将在柴油和燃气推进的混合配置中得到大量使用。到2050年,在海上燃料结构中的占比将高于42%。2023年,国内首艘氢燃料电池动力示范船“三峡氢舟1”号在湖北宜昌三峡游客中心完成首航。

国内首艘氢燃料电池动力示范船“三峡氢舟1”号

图源:澎湃新闻

——铁路:氢能在铁路领域的应用,主要是以燃料电池替代传统的内燃机。目前氢动力火车处于研发和试验阶段,德国、美国、日本和中国走在前沿。2024年,由中国中车自主研制的我国首列氢能源市域列车在中车长客试验线进行了运行试验,列车成功以时速160公里满载运行。

我国首列氢能源市域列车

图源:澎湃新闻

氢储能

氢能以能源载体形式用于储能和发电,被认为是其最具前景的应用。氢能是以可再生电力为主导的电网系统中,最理想的长期储能方式,也是灵活发电的清洁能源。目前,在燃气轮机的掺氢和纯氢发电、燃料电池热电联供等领域,都已有丰富的探索和商业实践。尽管在技术和成本等方面仍存在挑战,但氢能的能源化应用场景正在迅速发展,并带动产业的大规模扩张。

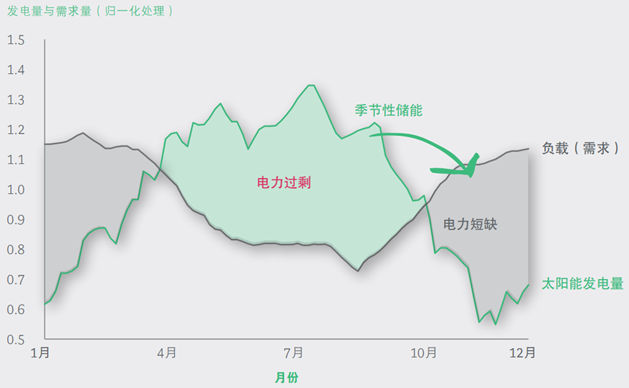

可再生能源的波动性对传统电网系统提出了新要求,为了适应这一特性,电网需要提供绿色储能解决方案,以便消纳可再生能源的盈余电力,并储存至电力短缺时再释放。

可再生能源的波动性(以欧洲为例)

图源:BCG

在发电领域,氢能可替代天然气作为补偿电源。风、光、水等可再生能源电力有季节性波动,可在风、光、水、电过剩时电解水制氢,并在岩穴和采空的天然气田等处低成本存储;在风、光、水、电有较长时间的短缺时,将氢能通过燃料电池或燃气轮机发电或热电联供,形成碳中和时代容量最大的电力储能模式。

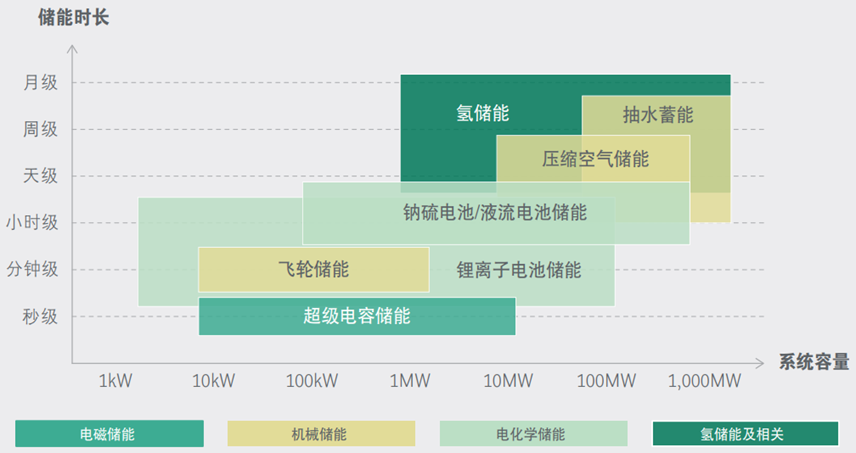

氢储能系统由于大容量、长周期、清洁高效的特性,被认为是良好匹配可再生能源电力的储能方式。氢是一种高效清洁的能源载体,能量密度高且零碳。氢储能系统作为一种化学储能形式,可以月度或季度的长周期来储能。区别于其他储能方式,氢储能受地理因素限制较小(不像抽水储能),还可通过增加氢气储罐尺寸,以较低的边际成本,独立于发电和制氢的规模而扩大储能能力。此外,氢的跨区域运输比较容易,作为化工原料已广泛应用于下游各种场景。氢储能具备诸多优势,在碳中和的时代前景无限,全球各地已在积极推动产业示范。

不同储能技术的适用规模与存储时长

图源:BCG

展望未来,随着能源结构的改变,储能市场将出现多样化的技术路径,各路径在实际应用中将互为补充。2021年,全球储能总容量已超200吉瓦。其中抽水蓄能占比86%,仍然是最广泛使用的长周期、大规模储能技术;其次是主要用于短期和分布式可再生能源存储的锂电池储能。随着可再生能源比例的提升,氢储能预计将在发电侧发挥更加关键的作用,特别是在西北地区等风、光资源丰富的地区。

来源:华夏幸福产业研究院