“虚拟电厂+零碳园区”:风光基地就地消纳新模式

发布日期:2025/7/29

自2021年起,风光大基地作为新能源发展的核心引擎得到了飞速的发展。

历经四年半的如火如荼建设,全国已形成超过312GW的基地矩阵,从项目建设进展看,首批风光大基地已基本实现全容量并网;第二、三批项目呈梯次推进态势,部分项目已投产运行,其余项目正有序开工。“沙戈荒”大型基地则采用电力央企牵头、单独申报审批模式,多个前期项目已完成备案并启动施工。

然而,“外送通道不足,发受两端难以消纳”正成为掣肘风光大基地前行的最大瓶颈。

“泼天电量”接不住

“两头弃电”成最大横阻

按照国家对风光大基地项目的规划和推进力度,到2030年,至少会完成新增6亿千瓦以上的总装机规模。

关于风光大基地的消纳,我国的思路一直是“以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系”。

相关数据显示,截至目前,我国特高压电网年输送电量超2.5万亿千瓦时,可支撑超3亿kW的可再生能源电力。

根据国家电网发布的《“碳达峰、碳中和”行动方案》计划到2030年建成“五交十直”特高压网络,跨省输送能力提升至3.5亿千瓦。

然而,风光大基地1年即可建成,特高压建设周期却需3年左右,即便全部特高压线路如期完成,且100%输送,也无法消纳全面的外送需求。

与此同时,随着全国各地分布式光伏建设“一路开挂”,装机规模快速增长,配电网承载能力已达极限,在此情形下,已有23地将午间时段调整为用电低谷时段。

午间时段,西北风光大基地与受端省份分布式光伏同步进入发电高峰,如发受两端均限发,就会出现“两头弃电”现象。

例如2023年,在白天青豫直流外送通道没有全送的情况下,发电端的青海风光大基地在中午时段被要求停止发电,而同时在受端的河南,大部分省内分布式发电同样被要求午间限发,导致两头弃电。

新能源利用率持续下滑

新能源利用率一直有一条95%的“红线”,源于2018年国家发改委、国家能源局联合印发的《清洁能源消纳行动计划》。

彼时,为了缓解日益突出的弃风弃光问题,政策明确提出:全国平均风电利用率需达到国际先进水平(力争95%左右),弃风率控制在合理区间(力争5%左右);光伏发电利用率则要高于95%。

这一硬指标的出台,显著改善了全国范围内的弃风弃光现象,推动清洁能源消纳取得阶段性成效。

不过,由于各省区在能源资源禀赋、本地消纳能力、外送通道建设等方面存在显著差异,“一刀切”式的统一标准也暴露出适应性不足的问题。

于是,2024年6月,国务院印发《2024—2025节能降碳行动方案》,明确提出“科学合理确定新能源发展规模,在保证经济性前提下,资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%”。

在上述政策背景下,全国的风电、光伏平均利用率都从95%以上降低到了94%以下。

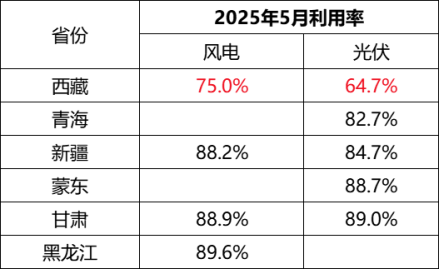

如今,新能源利用率更是一路下滑。7月2日,全国新能源消纳监测预警中心发布的各地风光发电利用率数据显示,西部风光资源富集区1—5月利用率持续走低,其中西藏、青海、新疆、陕西、蒙东、甘肃等省份(地区)的光伏利用率已低于90%这一新“红线”,而这些地区均属“资源条件较好地区”。

值得注意的是,这些地区已立项上马的新能源项目规模已然庞大,且新项目仍在持续释放。

随着利用率逐渐逼近90%的红线,业内纷纷猜测,未来官方是否会进一步将新能源利用率“红线”下调至90%以下?

若真如此,未来新能源利用率大幅滑坡的局面是否会愈演愈烈?

中央定调:就地消纳

今年3月,在政府工作报告中,对于建设沙戈荒新能源基地时,提到需要“统筹就地消纳和外送通道建设”。

6月26日,国家发展改革委政策研究室副主任李超在新闻发布会上表示,在远距离输送的同时,积极探索新能源和产业发展相融合的新模式。比如,近期国家发展改革委、国家能源局印发《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》,支持部分新能源不直接接入公共电网,而是直接向单一电力用户提供绿电,不仅有助于新能源就近消纳,也为高耗能企业、出口型企业以及新能源发电企业等提供了新的发展机遇。

如何做好“就地消纳”,各地已经展开探索。例如,新疆已开始探索“风光+制氢”模式,将无法外送的绿电转化为氢能,供应化工、交通领域;青海则推动“风光+大数据中心”,利用午间弃电时段为算力需求供电,通过“负荷侧调节”消化冗余电力。

在众多创新模式中,“虚拟电厂+零碳园区”的协同模式成为行业关注的焦点。

数据互通,精准匹配供需

零碳园区内的企业用电负荷、储能设备状态、绿电生产数据等,可与虚拟电厂的能源调度系统实现实时互通。

虚拟电厂通过整合这些数据,能更精准地预测园区的用电需求和风光大基地的发电情况,从而制定更优的能源调度方案。

例如,当风光大基地发电高峰时,虚拟电厂可指令零碳园区内的储能设备满负荷充电,同时协调园区内高耗能企业在此时段加大生产,充分消纳绿电;而在风光发电低谷时,虚拟电厂则调度园区内的储能设备放电,保障园区正常用电。

资源共享,提升整体效益

零碳园区内的分布式能源、储能设施等可作为虚拟电厂的重要资源补充,虚拟电厂则能为零碳园区提供更广阔的电力市场交易渠道。园区内的多余绿电可通过虚拟电厂参与电力市场交易,获得额外收益;虚拟电厂也能借助园区的资源,增强自身在市场中的竞争力。

这种资源共享模式,既提高了零碳园区的经济效益,也提升了虚拟电厂的调节能力,进而促进风光大基地的就地消纳。

联合响应,增强系统韧性

面对突发的能源供应波动或用电高峰,虚拟电厂与零碳园区可联合开展需求响应。

虚拟电厂统筹协调区域内的能源资源,零碳园区则根据自身实际情况调整用电策略,二者协同配合,能快速平抑电网波动,增强电力系统的韧性。

比如在极端天气导致风光大基地发电骤减时,虚拟电厂可指令零碳园区减少非必要用电,同时调动园区内的储能资源供电,保障电网稳定。

随着风光大基地建设的规模化推进,虚拟电厂与零碳园区的协同将突破地域限制,向跨区域方向发展。通过构建全国性的能源协同网络,实现不同区域风光资源、零碳园区资源的优化配置,进一步提高风光大基地的就地消纳能力,推动全国能源结构的绿色转型。

来源:索比光伏网 作者:舒雨