协同运行!虚拟电厂重构电力生态

发布日期:2025/8/16

在当今能源格局加速转型的大背景下,虚拟电厂正以独特的魅力吸引着全行业的目光。随着“双碳”目标成为国家战略,新型电力系统建设全面提速,虚拟电厂作为一种极具前瞻性的能源管理模式,为解决能源供需失衡、提升能源利用效率等难题提供了全新的思路与方法。那么,虚拟电厂究竟是什么?它又是如何运作的呢?接下来,本文将为你深入剖析。

一、虚拟电厂的概念解析

虚拟电厂(Virtual Power Plant,简称VPP)并非传统意义上拥有庞大发电设备和高耸烟囱的实体电厂。从本质上看,它是一套高度智能化的能源管理系统。借助先进的物联网、通信技术以及智能算法,以数字化技术为坚实支撑,虚拟电厂将电网中分散于各地的各类资源进行了深度整合。

这些资源涵盖分布式电源,如屋顶光伏、小型风电、生物质发电等;储能系统,包括各类电池储能以及电动汽车在V2G模式下的储能功能;可控负荷,例如工业企业的生产设备、商业和公共建筑里的空调、照明、动力设备,还有居民家中的智能电器等;以及电动汽车等电力需求侧资源。通过整合,虚拟电厂形成了一个可统一调度、协同运行的“虚拟化”电力系统,如同一个协调有序的整体电厂,能够参与电力市场交易和电网调度运行,为电力市场提供灵活多样的服务。

二、虚拟电厂的显著特征

(一)“源—荷”双重角色灵活切换

这是虚拟电厂最为突出的特征。当电网处于用电高峰、电力供应紧张时,虚拟电厂瞬间化身为“正电厂”,积极向系统供电调峰。它可以通过控制储能系统放电,促使分布式电源增加发电出力,甚至利用电动汽车的电池向电网回馈电能,从而释放出额外的电力供应,有效缓解电网压力。

而在用电低谷、电力供应过剩的情况下,虚拟电厂又能迅速转变为“负电厂”,加大负荷消纳,配合系统填谷。比如,安排储能系统充电,调整可控负荷,让部分工业设备增加功率运行,引导居民智能电器在此时用电等,以此合理分配电力资源,避免能源浪费。

(二)极速响应,适配可再生能源波动

虚拟电厂依托高度智能化的控制系统,并接入大量设备的物联网,其理论响应速度与调节能力远超传统调峰手段。面对电力系统中供需的快速变化,它能够迅速做出反应,快速下达指令给所聚合的各类资源,实现对电力的快速调节。

这对于以风光电为首、需要电网做出快速反应的可再生能源来说尤为适配。当风力发电突然因风速变化而出现波动时,虚拟电厂可以在短时间内调度储能系统或调整可控负荷,维持电网的稳定运行,确保电力供应的连续性。

(三)经济性优势显著

国家电网的测算数据显示,若通过火电厂实现电力系统的削峰填谷,满足5%的峰值负荷需要投资4000亿元。而采用虚拟电厂实现同样目标,仅需投资500亿 - 600亿元,即火电厂成本的1/8 - 1/7。

虚拟电厂无需像传统电厂那样进行大规模的基础设施建设,大大降低了建设成本和运营成本。同时,它提高了能源利用效率,避免了传统冗余系统建设带来的资源浪费,其性价比优势远超传统的冗余系统建设方案。

三、虚拟电厂的分类体系

(一)负荷型虚拟电厂:聚焦用户侧负荷调节

负荷型虚拟电厂重点聚合用户侧的可调节负荷,即在基本不影响用户用电的前提下,聚合一定时间内可灵活参与调节的负荷。这些负荷来源广泛,工业企业在生产过程中可调整的设备运行功率、商业和居民用户以及建筑楼宇中的空调系统、照明设备、动力设施,还有充电桩等都在其聚合范围内。

当电网需要调节时,负荷型虚拟电厂可以精准控制这些可调节负荷,实现电力的削峰填谷。例如,在夏季用电高峰时段,适当调高商业建筑中空调的温度设定值,降低空调的用电功率,从而缓解电网压力。

(二)电源型虚拟电厂:调度分布式电源发电

电源型虚拟电厂主要调度分布式电源,如小型光伏电站、分散的风力发电机、燃机、小型水电站以及储能设备等。这类虚拟电厂通过对分布式电源的有效管理和调度,充分发挥分布式电源的发电能力,将分散的电能集中起来,参与电网的供电和调节。

在阳光充足的白天,电源型虚拟电厂可以集中调度区域内的小型光伏电站,将多余的电能输送到电网中,提高能源的利用效率。

(三)混合型虚拟电厂:综合资源优势

混合型虚拟电厂兼具负荷型和电源型虚拟电厂的特点,既聚合用户侧的可调节负荷,又调度分布式电源和储能系统等资源,实现对电力系统更加全面和灵活的调节。

混合型虚拟电厂能够充分整合各类资源的优势,在不同的电力供需情况下,通过协调控制各类资源,更好地保障电网的稳定运行和电力市场的平衡。例如,在用电高峰时,既可以利用分布式电源增加发电,又可以控制可调节负荷减少用电,实现电力供需的动态平衡。

四、虚拟电厂的产业链构成

虚拟电厂的产业链由上游的基础资源、中游的虚拟电厂运营商和下游电力需求方共同构成,各环节紧密协作,推动虚拟电厂的稳定运行。

(一)上游基础资源:丰富多样,潜力巨大

主要包括可调负荷、分布式电源和储能设备。可控负荷涵盖工业、商业和公共建筑、居民等不同领域,不同应用场景负荷可调潜力差异较大。商业和公共建筑的可调负荷主要集中在空调、照明、动力等设备,相对容易管理;而居民可调负荷由于分布散、单点容量小,聚合难度较大。

分布式电源如各类小型可再生能源发电设施,以及储能设备如电池储能、电动汽车(V2G模式下)、蓄冷/热装置等,为虚拟电厂提供了丰富的电力资源和调节手段,是虚拟电厂运行的重要基础。

(二)中游虚拟电厂运营商:核心协调,技术支撑

包括资源聚合商与技术服务提供商。资源聚合商是虚拟电厂产业链的关键环节,主要依靠物联网、大数据等技术,整合、优化、调度、决策来自各层面的数据信息,实现虚拟电厂核心功能——协调控制。它们将分散的基础资源聚合起来,与电网进行高效交互。

技术服务商则重点聚焦虚拟电厂软件平台建设,为资源聚合商提供技术支持,确保虚拟电厂系统的稳定运行和高效管理,是虚拟电厂技术实现的重要保障。

(三)下游电力需求方:多元参与,共享收益

主要包括公共事业企业(如电网公司)、能源零售商(售电公司)及一切参与电力市场化交易的主体。它们通过虚拟电厂实现电力交易、调峰调频和需求侧响应的参与并获取收益。

电网公司可以利用虚拟电厂来优化电网运行,提高供电可靠性;能源零售商可以通过虚拟电厂为用户提供更加灵活多样的能源服务套餐,满足用户的不同需求,实现多方共赢。

五、虚拟电厂的盈利模式探索

(一)参与电力市场交易:差价获利与辅助服务补偿

虚拟电厂可以像传统电厂一样,参与到电力市场的电能直接交易中。通过准确预测电力市场的供需变化和价格波动,在电价较低时储存电能(如利用储能设备充电),在电价较高时释放电能(如储能放电、调度分布式电源发电),从而获取差价收益。

同时,虚拟电厂还可以参与辅助服务市场交易,如为电网提供调频、调峰、备用等辅助服务,获得相应的经济补偿。当电网频率出现波动时,虚拟电厂快速响应,调整自身的出力或负荷,帮助电网恢复稳定频率,进而获得辅助服务费用。

(二)提供技术支持与服务:佣金与服务费分成

为分布式发电单位提供接入电网和优化发电成本的技术支持,通过收取佣金盈利;辅助发电单位完成电力交易,获取服务费及溢价部分分成。资源聚合商为分布式电源提供监测、管理服务,协助其更好地参与电力市场,从中获得相应报酬,拓展了虚拟电厂的盈利渠道。

六、虚拟电厂的发展现状与前景展望

(一)国外发展:起步早,成果初显

在国外,虚拟电厂的概念早在20世纪90年代就被提出,并在德国、英国、法国、荷兰等欧洲国家开始逐步发展,已经取得了一定的实践成果和经验。在德国,虚拟电厂通过整合分布式能源和可控负荷,有效地提高了能源利用效率,减少了对传统大型电厂的依赖,为能源转型提供了成功范例。

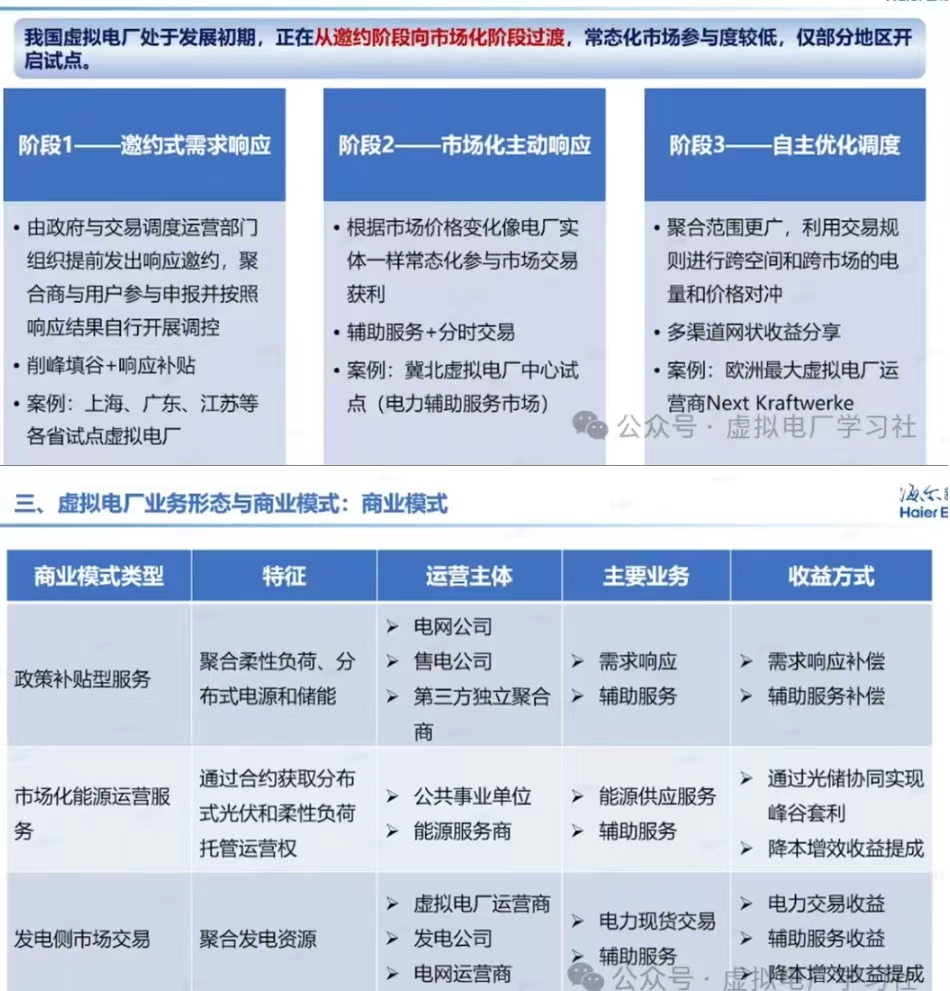

(二)国内发展:起步晚,但发展迅猛

在我国,虚拟电厂尚处于前期试点研究和探索阶段,但发展速度较快。“十三五”期间,江苏、上海、河北、广东等地相继开展了电力需求响应和VPP试点,为虚拟电厂的发展积累了宝贵经验。

2022年国家发改委明确将虚拟电厂纳入电力市场主体,北京、上海、深圳等地已积极开展试点项目。2024年8月26日,国内首家虚拟电厂管理中心在深圳揭牌,它接入分布式储能、数据中心、充电站、地铁等类型负荷聚合商14家,接入容量达87万千瓦,接近一座大型煤电厂的装机容量。该虚拟电厂可在电力供应紧张时段,直接调度分散的充电桩、空调、储能等用电资源,通过它们降低用电功率,有效缓解了电力供应压力。

(三)未来前景:潜力巨大,前景光明

随着“双碳”目标的持续推进,以新能源为主体的新型电力系统迅速发展,虚拟电厂作为破解绿色能源消纳难题、打造“源 - 网 - 荷 - 储”高效互动新型电力系统的关键手段,未来发展前景广阔。

据国家电网预测,到2030年,我国虚拟电厂可调负荷资源将超1亿千瓦,市场规模达千亿元级别。未来,随着技术的不断进步和政策的持续支持,虚拟电厂有望在能源市场中发挥更加重要的作用,为推动能源转型和可持续发展做出积极贡献。

虚拟电厂作为能源领域的创新模式,以其独特的优势和特点,为解决当前电力系统面临的诸多问题提供了有效的解决方案。尽管目前还处于发展的初期阶段,但随着技术、市场和政策等多方面条件的不断成熟,虚拟电厂必将在未来的能源格局中占据重要的一席之地,深刻改变我们的能源生产和消费方式,引领能源领域迈向更加绿色、高效、智能的未来。

来源:虚拟电厂学习社 作者:萍姐