分布式光伏“破圈”!半年投资3860亿美元

发布日期:2025/9/29

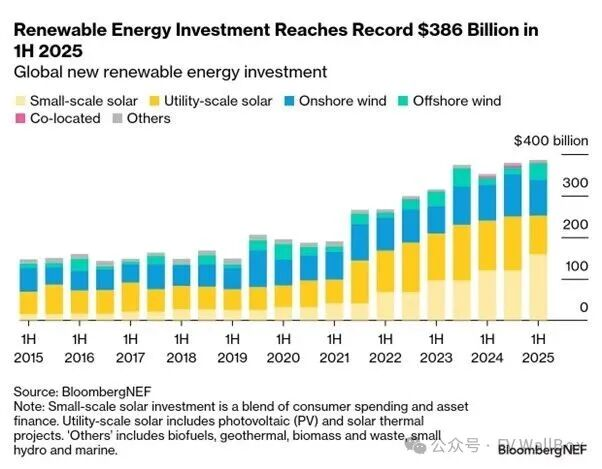

2025年上半年全球可再生能源投资达到3860亿美元,创下历史新高,同比增长约10%。在整体增长的同时,传统公用事业级风电、光伏项目融资放缓,分布式光伏和海上风电成为推动投资增长的引擎。欧美市场资金流向出现转变——美国市场投资下滑,欧洲市场强劲上扬。由于部署迅速、回报可观,分布式光伏一跃成为本轮投资浪潮中的“黑马”。下面我们将详细解析这一新趋势,并探讨其中的原因和对行业的影响。

全球新能源投资进入新周期

据彭博新能源财经(BloombergNEF)最新数据,2025年上半年全球新增可再生能源投资额达到3860亿美元,同比增长10%,刷新了半年度投资纪录。尽管宏观经济和政策环境存在不确定性,清洁能源领域依然延续高景气度。值得注意的是,本轮投资高潮并非传统大型项目独撑门面——恰恰相反,公用事业级大型风电、光伏项目(即集中式电站)融资额出现下降,而增长主要由小型分布式项目和海上风电拉动。

其中,海上风电(Offshore Wind)在2025年上半年吸引了约390亿美元的新投资,已经超过2024年全年水平,体现出大型风电项目在政策支持下的抢装热情。但更令人意外的是,小规模的分布式光伏项目表现抢眼。BNEF报告指出,上半年全球小型光伏项目(主要指户用屋顶和小型工商光伏)投资额激增,在一定程度上抵消了大型项目投资的下滑。这标志着全球新能源投资进入了一个新周期:资金正从过去偏爱的超大规模项目的一枝独秀,逐步转向“大项目+小项目”双轮驱动的新格局。

大型项目遇冷,分布式光伏崛起

今年上半年,大型集中式太阳能电站和陆上风电项目的融资总额较去年同期下降约13%,占比降至2006年以来的新低。集中式光伏(Utility-scale PV)投资同比下滑约19%。造成这一现象的主要原因包括:

电网瓶颈与弃电风险:在中国、西班牙、希腊、巴西等市场,大型光伏电站面临日益严重的**“限电/弃光”**(Curtailment)问题,部分时段甚至出现电价跌至负值(负电价,negative power prices)的现象,投资者担心发电量卖不出好价钱,项目收入难以保障。由于对未来收益的不确定性顾虑加重,资本对大项目趋于谨慎。

政策变动窗口:一些市场的大型项目赶在政策调整前集中并网,导致后续短期内投资放缓。例如,中国计划在2025年底前将新建风电、光伏发电全面转向市场化电价,不再享受固定上网电价保障。这一电价机制改革预期使得上半年中国大型地面电站投资同比大幅下滑28%,开发商观望情绪上升。而在美国,部分州修改净计量(Net Metering)政策、联邦可再生能源补贴前景不明,也打击了大型项目投资热情。

融资成本上升:全球利率上行导致大型项目融资成本提高、债务融资更为谨慎。在利率高企和通胀压力环境下,规模庞大的电站项目因为回收周期长、前期投入大,受资金成本影响更明显。

与之形成鲜明对比的是,分布式光伏(Distributed PV)呈现加速发展态势。BNEF数据显示,小型光伏项目投资额大幅攀升,成为投资亮点。在中国,户用及工商业屋顶光伏部署热情高涨,上半年小型光伏投资额相比去年同期近乎翻番;在欧洲,居民屋顶太阳能安装潮自2022年能源危机以来持续升温,许多国家的小微光伏装机量屡创新高。分布式项目之所以能“逆风翻盘”,原因在于其部署快、见效快:

建设周期短:分布式光伏系统规模小、选址灵活(屋顶、阳台皆可),通常数周内即可安装并网发电。开发商和用户可以赶在政策调整前投产,锁定现行补贴和电价,避免了政策突变造成的收益损失。

设备成本下行:近年光伏组件价格持续下探,逆变器等平衡部件成本也下降,让小型系统变得更加经济可行。单位千瓦投资下降,降低了户用和中小企业安装光伏的门槛。

自发自用收益高:对于户用和工商业用户来说,“自发自用,余电上网”模式可以大幅节省电费开支。在电价高企的地区,自用一度电相当于赚取电网零售电价的收益。例如,在欧洲许多国家,居民电价在0.3欧元/千瓦时左右,屋顶光伏所发电量每自用1度,就等于节省2~3元人民币电费。这种直接的经济收益使得用户愿意投资小型光伏系统作为长期稳定的“省钱工具”。

得益于以上因素,分布式光伏扛起了增长大旗。上半年全球分布式光伏项目合计吸引约1590亿美元投资额,占全部可再生投资的40%以上,一举成为新能源投资的新主角。在集中式“大块头”暂时降温之际,“屋顶上的阳光”通过千家万户的小项目汇流成河,发挥了“四两拨千斤”的作用。

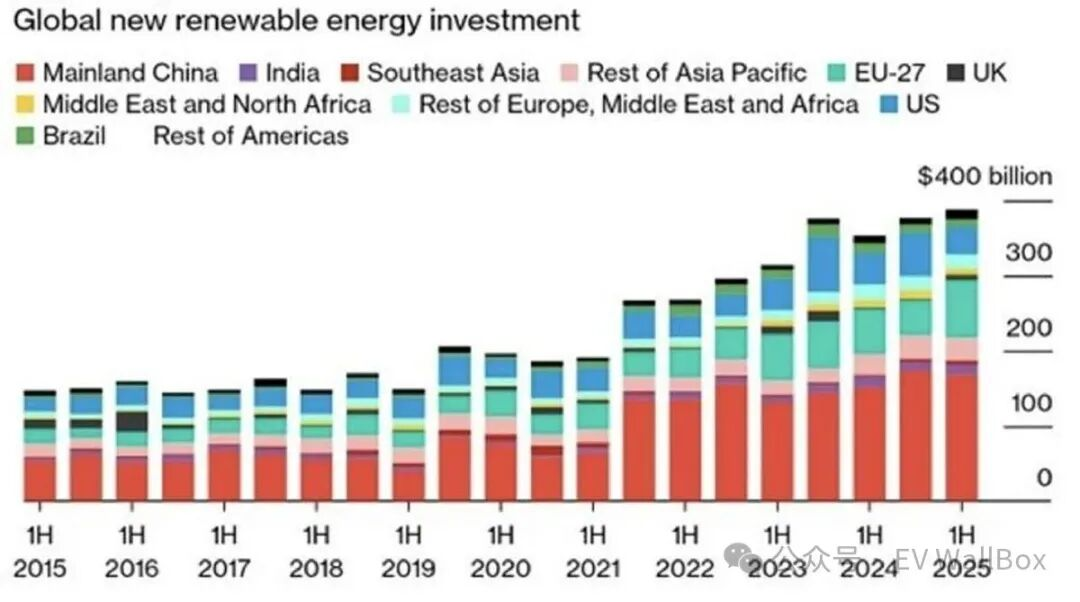

美国降温,欧洲升温:资本跨洋转移

全球投资版图也在发生有趣的变化:资金正从北美部分转向欧洲。2025年上半年,美国的新建可再生能源投资额相较2024年下半年骤降36%,减少了约205亿美元,降至约205亿美元的规模;同期欧盟投资额则猛增63%,较上年下半年增加近300亿美元。美欧此消彼长,折射出政策环境与预期回报对资本流向的巨大影响:

美国市场信心受挫:2024年底美国大选结果令行业对清洁能源政策的延续性产生担忧。原本在2022年通过的《通胀削减法案》(Inflation Reduction Act, IRA)曾承诺提供大规模可再生能源税收抵免和补贴,但新一届政府上台后,对清洁能源支持态度趋冷,一些联邦补贴面临削弱甚至取消的风险。许多开发商在2024年底前抢装项目以锁定已有的税收优惠,透支了部分需求,2025年初便放慢了脚步。此外,美国国内还出现了进口关税不确定性、部分州收紧光伏上网电价政策等不利因素。这些“逆风”叠加,导致美国上半年可再生投资大幅降温。

欧洲市场政策利好:欧洲则在政策和市场双重动力下展现出强劲增长。俄乌地缘危机引发能源价格高涨后,欧盟于2022年启动了“REPowerEU”计划,大幅提高清洁能源安装目标,并鼓励成员国推动屋顶光伏等分布式能源,以提升能源安全。各国随之出台了一系列激励措施:比如德国提高了户用光伏上网电价补贴上限,法国简化小型光伏并网流程并推出零息贷款,意大利延长税收减免政策,波兰则在“Mój Prąd”(我的电力)国家计划下,将第六轮居民光伏及储能补贴预算从最初的4亿兹罗提猛增至18.5亿兹罗提(约5.1亿美元),收到超过12万户申请,其中一半以上资金用于家庭储能设备。这些举措显著提升了投资者与消费者对分布式光伏的热情。

回报驱动资本重配:归根结底,资金流向哪里,取决于哪里有更高的收益率和更低的风险。正如BNEF清洁能源部门主管梅瑞迪斯·安妮克斯(Meredith Annex)所言:“投资者正在把资金投向回报率最高、收益确定性最强的项目。”在欧洲,较高的电价和完善的补贴使分布式光伏项目回报可观且稳定,再加上政策支持明确,投资环境友好,资本自然纷至沓来。相比之下,在政策前景摇摆的市场,项目盈利的不确定性增加,投资呈现出“潮涨潮落”的周期波动特征——这在美国、乃至中国等地的大型项目上已有所体现。因此我们看到资本跨洋追逐:离开政策阴晴不定的地方,流向阳光灿烂之处。

值得一提的是,中国依然是全球最大的新能源投资市场,2025年上半年占据全球约44%的投资份额。尽管受电价改革预期影响,大型集中式项目增速放缓,但中国凭借庞大的市场体量和政府对新能源长期目标的坚定支持,新能源投资保持高位运行,特别是分布式和中小型项目对总量贡献突出。其他新兴市场如东南亚、拉美等地投资也大致维持上年高位,部分国家开始在区域内崭露头角。总体而言,全球资金正在根据各地政策和收益前景重新配置,在这个新周期中,市场格局正被重新绘制。

分布式光伏投资回报测算示例

分布式光伏为何成为投资“黑马”?高回报率是关键原因之一。这里我们通过一个简单的测算示例,来说明户用光伏的投资吸引力:

内部收益率(Internal Rate of Return,IRR)是评估项目财务回报的重要指标,指使项目净现值(Net Present Value,NPV)等于零时的折现率,通俗来说就是项目实际能带来的年均收益率。举个例子:

假设某住户安装了一套5千瓦的屋顶光伏系统,初始总投资为5万元人民币(约合7400美元,折合每瓦投资10元,含逆变器等设备和安装费用)。

该系统所在地区年均太阳能发电利用小时约1200小时,每年可发电约6000千瓦时(即6000度电)。

用户家庭日间用电可由光伏优先供给,多余电量通过并网卖给电网(采用当地余电上网计费机制)。当地居民用电电价约每度0.6元人民币,假设光伏电量能够50%自用(自用部分相当于每度电省下0.6元电费),剩余50%上网按每度0.3元售电收益计(部分地区对馈网上网电量给予补贴或定价收购,这里取平均水平)。

据此估算,光伏系统每年为用户节省电费及售电收入约:自用3000度×0.6元 + 上网3000度×0.3元 = 2700元人民币。

粗略计算,这套系统的静态回本周期约为 初始投资50,000元 ÷ 年收益2700元 ≈ 18.5年。考虑光伏组件25年以上的使用寿命和发电衰减,以及电价可能上涨因素,我们采用IRR公式进行动态收益率测算:在20年寿命期内,每年现金流入2700元,第20年末组件仍有剩余价值(简化假设残值为零,偏于保守)。计算结果显示,这项投资的内部收益率约在**5%~6%**左右。

当然,不同国家地区由于光照资源、电价水平、补贴政策各异,户用光伏的回报率有所差异。在太阳能资源好、电价高且政策支持力度大的地方,户用光伏的IRR可以达到两位数(10%以上)乃至更高;即使在条件一般的地区,5%左右的IRR相当于当地长期银行存款利率的倍数级,可以说是相当具有吸引力的投资选项。如果叠加储能系统(例如安装一套家用电池,将白天富余电量储存,晚上自用),虽然增加了初始投资,但能够提高自用电比例、规避峰段高电价,更进一步提升项目的经济性和抗风险能力。

通过这个示例可以看出,分布式光伏之所以资金青睐,有其坚实的经济基础:它不仅绿色环保,更是一项实实在在能带来长期现金回报的资产。这正是越来越多家庭和企业愿意投入光伏的根本动力,也是资本市场将其视为“香饽饽”的原因所在。

品牌营销建议:拥抱“阳台光伏+小储能”风口

面对分布式光伏崛起的大趋势,相关企业和品牌应及时调整策略,抢占这一新风口。在营销和产品布局上,以下几点值得重点关注:

讲好“阳台/屋顶发电”的故事:紧抓用户对能源自主和节省电费的强烈兴趣,在宣传中突出“自家阳台就是微型发电站”“让屋顶为您赚钱”等概念。所谓阳台光伏,是指安装在居民阳台上的小型光伏发电装置,通常容量在几百瓦到几千瓦不等,可通过微型逆变器直接将所发电能并入家庭用电回路。这一概念在欧洲流行起来,在国内也逐渐受到城市用户关注。通过实例和图文并茂的内容,向受众展示普通家庭如何利用闲置屋顶、阳台安装光伏,实现部分用电自给,抵御电价上涨。故事化的内容(如某用户装了光伏后电费降了多少、邻里纷纷效仿等)能够拉近与消费者的距离,激发他们的参与热情。

强调“小储能”赋能能源独立:建议品牌将家用储能系统与光伏发电打包宣传,塑造“白天光伏发电+夜间电池供电”的全时段绿色用电方案。小储能指容量在几度电到几十度电的家庭或小型商用电池储能装置,可以储存白天过剩的太阳能电力,供夜晚或停电时使用。通过科普式营销,让用户了解有了储能后的诸多好处:不仅提高了光伏自用率、缩短投资回收期,还能在电网停电时作为备用电源保障用电无忧。用专业但通俗的语言解释如“削峰填谷”“提高自给率”等术语概念,并辅以直观的图表说明储能如何提升经济效益和应急能力。让客户认识到,小小电池相当于给家庭装上了“能源保险箱”。

提供灵活的金融方案:分布式光伏初始投入虽然远低于大型电站,但对不少普通消费者来说仍是一笔不小的支出。品牌方应积极联合金融机构,推出多样化的太阳能金融工具降低用户门槛。例如,“光伏贷”——与银行合作提供低息贷款或分期付款方案,用户用节省的电费逐月偿还设备款,做到“零首付装光伏,发电收益还贷款”;又如,创新租赁模式,由企业出资安装设备,用户按发电量或节省电费支付租金(类似欧美的PPA电力购售协议和leasing租赁模式),用户无需一次性支付高额成本即可享受光伏带来的实惠。在营销中应突出这些金融服务的便利性和安全性,让客户明白购买光伏不一定需要大笔现金,有了金融工具的助力,“人人都用得起太阳能”。

强化投资回报宣传,数据化展示:针对理性的光伏从业者和潜在投资者,营销内容中要善于使用IRR、ROI(投资回报率)等专业指标,并将其转化为通俗易懂的收益对比。比如,通过图表或计算器小程序,让用户输入自家用电量、当地电价,立即看到安装光伏后每年的省钱金额、几年收回成本、第20年净收益等。一些先行用户的收益案例也可以整理发布,用真实数据增强说服力。需要注意的是,宣传中引用专业术语时,建议附上中英文对照和简要解释(例如注明IRR即内部收益率,ROI为投资回报率),既体现专业性又照顾读者理解。同时,遵循合规要求,避免夸大收益承诺,以免触碰法律红线。用详实的数据和翔实的分析来说话,比空洞的口号更能赢得客户信任。

综上所述,在全球新能源投资迈入新周期的背景下,分布式光伏以“黑马”之姿脱颖而出,这是市场选择和政策导向共同作用的结果。对于行业从业者而言,这是机遇亦是挑战:我们需要顺应趋势,提供更贴近终端用户需求的产品和服务,从家庭屋顶到工商业园区,帮助千千万万的用能者参与到能源转型中来。在政策支持、技术进步和金融创新的合力推动下,**“阳台+屋顶+储能”**有望成为新能源领域新的增长点和利润点。作为业内专业人士,我们应以专业视角洞察这一变化,提前布局,讲好光伏故事、练好内功,在这波全球投资新浪潮中抢占先机,助推分布式光伏走向更加辉煌的明天。

来源:EV WallBox 作者:宋久俊