万亿储能资产化!内蒙古打出“数字身份证”牌

发布日期:2025/10/21

10月17日,内蒙古自治区能源局发布的重要公告,在中国新型储能产业发展进程中激起了极具标志性的变革浪潮,成为推动行业升级的关键里程碑事件。

这份《内蒙古自治区新型储能项目产权登记流转管理方案(征求意见稿)》,以前所未有的力度,宣告了一个全新时代的到来:储能,将不再仅仅是沉默的物理设备,而是即将拥有自己“数字身份证”和“资产户口”的标准化金融标的。一场深刻的产业变革,正在北国草原酝酿。

方案的核心,是为每一个储能项目建立“一地、一码、一证”的全生命周期管理体系。所有项目从“拟建”开始,就必须在统一平台登记,获取唯一编码,直至最终获得代表其合法身份与资产属性的“储能产权证”。这标志着储能行业野蛮生长的上半场行将结束,一个以资产价值为核心、市场化运作为目标的下半场,正拉开序幕。

直击痛点:储能为何亟需一张“身份证”?

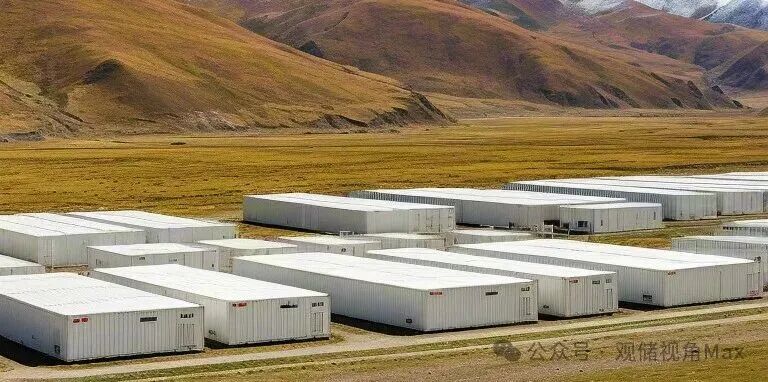

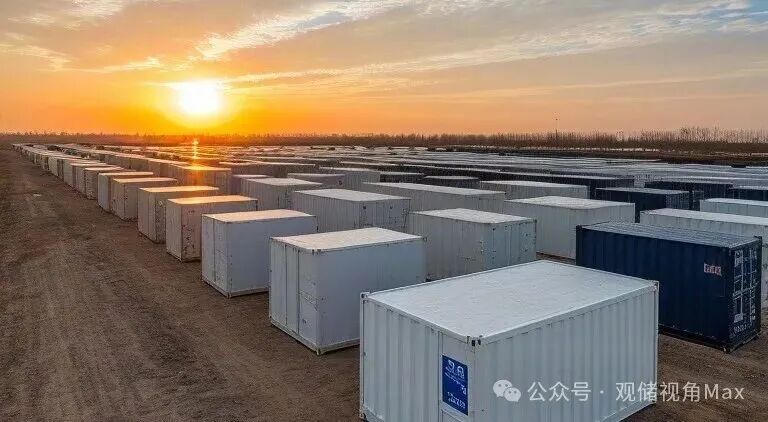

要理解内蒙古此举的深意,必须正视近年来储能产业在“强制配储”政策驱动下高速发展所积累的“并发症”。在新能源装机井喷的背景下,储能作为解决电网消纳和波动性的关键一环,被推上了风口。然而,野蛮生长的背后,是“建而不用、低效运行”的普遍尴尬,以及“劣币驱逐良币”的市场隐忧。

大量储能电站仅仅是为了满足新能源并网的硬性指标而建,建成后却因电力市场机制不健全、调用补偿模式不清晰而长期闲置,沦为“晒太阳”的昂贵摆设。同时,在成本压力下,部分业主选择低价低质的储能系统,这些系统不仅效率低下、寿命堪忧,更给电网安全埋下了巨大隐患。

对金融机构而言,缺乏统一标准和信息透明度的储能电站,更像是一个难以估值的“黑箱”。一个电站的真实健康状况、剩余价值、未来收益能力都无法准确衡量,导致融资难、融资贵成为常态,严重制约了产业的健康扩张。所有这些问题的根源,都指向了储能资产属性的长期模糊与缺失。

价值重塑:从物理设备到金融标的的关键一跃

内蒙古的《方案》,正是要用“产权证”这把利剑,斩断束缚储能产业发展的旧枷锁,完成其从物理设备到金融标的的关键一跃。这张“身份证”的意义,远不止于监管。它为金融机构打开了标准化的风控窗口,一个储能项目的技术参数、建设质量、运行数据、健康状态都将清晰可查、有据可依。

这意味着,过去高度依赖主体信用的项目融资模式将被彻底改变,储能资产本身将成为融资的核心。以此为基础,抵押贷款、融资租赁、资产证券化(ABS)等金融工具将拥有坚实的落地基础,为行业引入源源不断的金融活水。

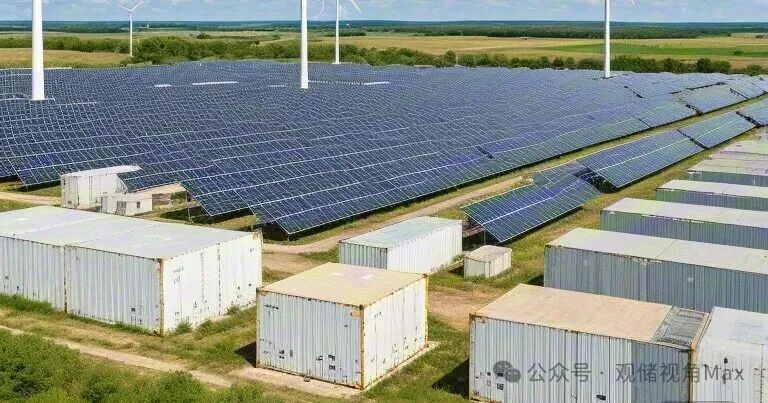

更关键的是,《方案》将“储能产权证”与参与电力市场的准入资格直接挂钩。这意味着,只有那些身份合法、信息透明、质量过硬的优质储能资产,才有资格进入电力现货、辅助服务等市场中“淘金”。这一设计,将从根本上改变行业的建设逻辑,强制引导所有市场主体从“能建”转向“能用、更能挣钱”的高质量发展轨道。它将倒逼业主在项目建设之初就必须考虑全生命周期的度电成本和市场盈利能力,从而主动选择更高质量的设备与更专业的运维服务,实现产业的良性循环。

草原先行:开启产业规范化新纪元

当然,作为一份征求意见稿,从蓝图到现实仍有诸多挑战,例如评估技术标准的统一、资产价值评估模型的建立、跨省互认的壁垒等等。但内蒙古作为国家重要的能源基地和新能源发展的排头兵,率先迈出这勇敢的一步,其示范意义和引领作用不可估量。

这片广袤的草原,正在成为中国储能产业改革的“试验田”。通过“区内全覆盖”的强制登记和“监管无死角”的统一管理,内蒙古有望率先解决储能资产的认定、评估和流转难题,为全国范围内的推广探索出一条可行的路径。可以预见,一旦该模式成功运行,将迅速被其他省份借鉴,最终可能上升为国家层面的统一标准。

对于所有储能赛道的参与者而言,这声来自草原的惊雷,是警示,更是机遇。它宣告了仅靠低价竞争和满足并网指标的时代已经过去。未来,谁能提供更安全、更高效、数据更透明的储能产品与服务,谁能更深刻地理解并运用储能的资产属性和金融价值,谁就将在这场深刻的产业变革中赢得先机。一场围绕储能资产价值的深刻革命,已在北国草原拉开大幕。

来源:观储视角Max 作者:桑文月