AI算力需求飙升:太空太阳能或催生近地轨道数据中心

发布日期:2025/11/8

AI算力需求飙升,使太空光伏发电与轨道数据中心方案受到关注。

在20世纪仍属科幻想象的“太空采集太阳能并传输回地球”设想,如今正在逐步迈向现实。而在AI算力需求爆炸式增长的推动下,太空太阳能系统正被重新思考为未来轨道数据中心的主要能源来源。

太空太阳能与数据中心扩张

自2000年代初加州理工学院(CalTech)开始研究太空光伏以来,太空发电再输电地球的技术路径一直备受讨论。而近年来,一个更新的发展方向是:将数据中心直接部署在轨道上,通过太空光伏实现自主供电,再将数据回传地面。

这一想法看似超前,但其逻辑明确:太空中的太阳辐照全年24小时不间断,可实现超过95%容量因子,不存在昼夜、天气与季节性影响;同时,不涉及土地占用、社区阻力或漫长的审批程序。

总部位于华盛顿的美国太空太阳能初创企业Lumen Orbit在其白皮书《为什么我们应该在太空训练AI》中指出:“在地球上,容量因子因昼夜循环而不可能超过50%,而太空太阳能阵列可实现>95%。此外,由于无大气损耗,同等规模光伏阵列在太空的峰值发电能力将比地面高约40%,整体发电量可达到地面装机的5倍以上。”

Lumen随后完成品牌重塑,更名为Starcloud,并通过NVIDIA Inception获得支持。

Starcloud首席执行官兼联合创始人Philip Johnston表示:“在太空,能源几乎是无限而低成本的。除发射外,整个数据中心生命周期可实现10倍碳排放减量。”

NVIDIA进一步强调了成本优势:轨道数据中心可直接利用太空真空作为天然散热系统,不再需要地面数据中心常用的冷却塔与淡水资源。

同时,由于轨道光伏具备持续供能能力,无需配置储能系统或备用电源。

机器人群组建太空光伏阵列

今年11月,Starcloud将发射其首颗配备NVIDIA H100 GPU的60公斤级Starcloud-1卫星。

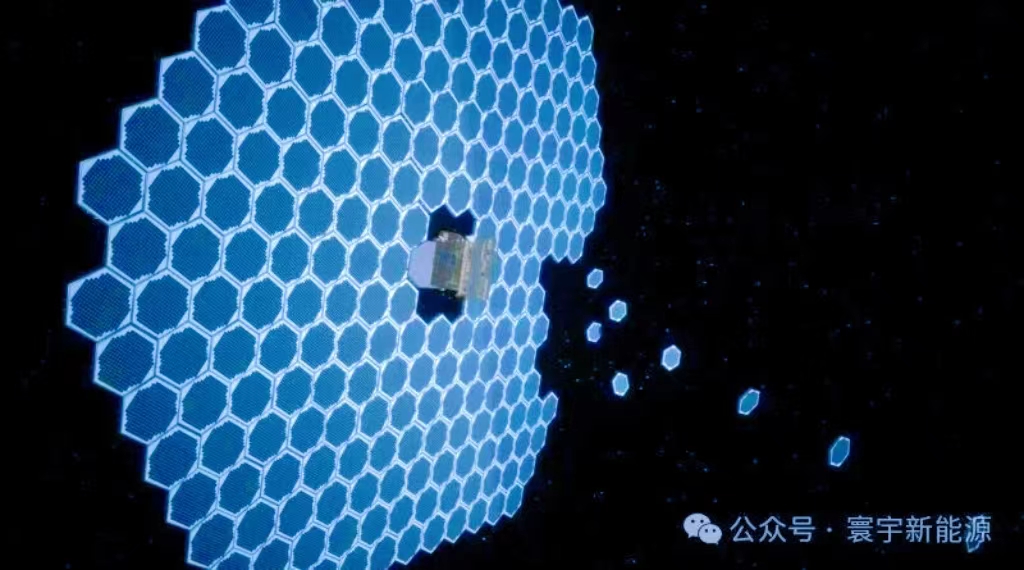

为了实现大规模供电能力,Starcloud与科罗拉多机器人企业Rendezvous Robotics达成合作。后者专注于轨道机器人自主装配技术,使用由MIT博士 Ariel Ekblaw发明的模块化结构系统 TESSERAE,可由机器人群在轨道上自行拼装、纠错并持续调整形态。

双方计划未来构建GW级轨道光伏阵列,以支持大规模AI算力节点。Rendezvous表示,这将成为“首批利用轨道自主建造实现可扩展计算基础设施的尝试之一”。

太空太阳能尚处早期,但趋势明确

尽管此前NASA认为地面传输效率尚未达到优先投资水平,但其仍在支持关键底层技术,包括Heliostat Swarm与Planar Array概念。

与此同时,地面光伏扩张仍在高速推进:中国继续主导全球光伏制造规模;阿联酋正推广可复制的1GW光储一体化项目模型。

太空太阳能或许尚未成熟,但其经济与地缘能源逻辑正在快速成形。

来源:寰宇新能源