零碳园区:储能产业腾飞的“新赛道”

发布日期:2025/11/10

河南济源钢铁集团80MW/240MWh负荷侧储能项目正式并网投运,这座中国钢铁行业规模最大的负荷侧组串式储能项目,正在悄然改变工业场域的能源逻辑。

十月底的河南济源,钢铁厂区里一座接入用户侧的“巨型智慧水池”开始悄然运转。

240MWh的负荷侧储能项目依托远景5MWh交直流一体智慧储能系统,全程参与电网调峰,显著提升钢厂区用电效率与绿电消纳能力。

这不是孤例。从上海政府提出的2026年80万千瓦新型储能应用目标,到内蒙古自治区标杆绿智园区的投运,再到山东菏泽海辰储能零碳产业园的加速建设,储能产业与零碳园区的融合正在全国范围内悄然铺开。

政策驱动

顶层设计绘就蓝图

2025年,中国新型储能产业迎来了政策密集爆发期。

国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局联合印发《关于开展零碳园区建设的通知》,明确提出支持有条件的地区率先建成一批零碳园区。

该通知详细阐述了八大重点任务,从加快园区用能结构转型到提升园区能碳管理能力,为零碳园区建设指明了方向。

上海市人民政府办公厅发布的《上海市新型储能示范引领创新发展工作方案(2025—2030年)》更是提出了具体目标。

到2026年,上海将建立新型储能核心技术装备产业链,打造两个新型储能产业园,培育10家以上具有产业带动效应的优质企业,力争应用规模80万千瓦以上,带动产业规模近千亿级。

政策红利持续释放。9月,国家发展改革委、国家能源局印发《新型储能规模化建设行动方案(2025—2027年)》,提出到2027年,全国新型储能装机规模达到1.8亿千瓦以上,带动项目直接投资约2500亿元。

商务部研究院副研究员洪勇表示,“政策红利持续释放、市场需求多点爆发、技术迭代加速落地、产能布局逐步兑现,多重因素共振,正推动储能行业进入‘量价齐升’的黄金发展期”。

商业模式

从“示范”走向“范式”

2025年11月,河南济源钢铁集团的负荷侧储能项目并网投运,标志着“新能源+高载能”的零碳转型模式从蓝图步入大规模实践阶段。

作为中国钢铁行业规模最大的负荷侧组串式储能项目,它为钢铁、化工、有色金属等高载能行业提供了可复制的样板。

远景储能总裁田庆军指出,“这不仅是一个项目投运,更是技术的集成、模式的创新。它标志着以中国钢铁行业为代表的高载能产业的绿色转型,已从技术探索迈入规模化、商业化落地的新阶段”。

负荷侧储能的经济性已经显现。济钢储能项目预计每年可为济钢节省数千万元用电成本,未来还将通过参与虚拟电厂及辅助服务市场,进一步拓展盈利空间。

与此同时,华夏幸福与保碧新能源、小麦新能的三方合作,则展示了另一种商业模式。

各方将充分发挥“园区+新能源+资本”协同优势,围绕产业园区场景,持续探索综合智慧能源服务。

华夏幸福将发挥产业新城应用场景创造消纳优势和招商引资能力优势,保碧新能源充分发挥资产创设及资本匹配优势,小麦新能则发挥新能源资产开发及建设专业能力。

中国城市专家智库委员会常务副秘书长林先平认为,“中央引导+地方落实”的完整体系,为储能行业及其各类商业模式落地打下坚实基础,通过取消强制配储、推动市场化定价、优化收益模式,行业正从强配驱动转向技术与市场双轨驱动。

园区蜕变

能碳管理成为核心能力

内蒙古自治区呼和浩特市,国网蒙东电力本部园区的智慧低碳园区项目已于今年10月全面建成投运。

这个被称作“国内领先、国网率先、自治区标杆的绿智园区”的项目,细分出房间级能效提升、光储直柔综合示范、办公园区能碳管理、智慧安全管理、数字孪生可视化五种应用场景,包括光储充、智慧安防、智慧消防、智慧照明、智慧办公等22项子项工程。

园区运营模式正在发生根本转变。项目投运后推动办公园区管理模式由传统人力驱动向智慧数据驱动转变,实现能源供给结构创新突破、后勤业务数智化升级突破、绿色低碳园区示范实践突破。

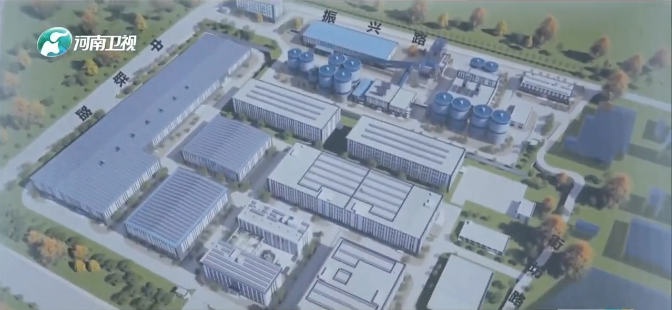

在山东菏泽,海辰储能山东一体化零碳储能产业园项目建设正加速推进。

“随着新能源渗透率不断提升,长时储能市场全面打开,山东海辰项目建设进度正在加速推进中,”海辰储能山东公共事务总监赵云峰说。

菏泽统筹布局新能源产业,不断优化产业生态。截至目前,菏泽引进新能源装备制造项目32个,总投资超过500亿元。

菏泽3个县入选山东省“千乡万村驭风行动”试点,采煤沉陷区50万千瓦集中式光伏即将并网发电。

获批锂电池储能调峰项目7个,共100万千瓦,新能源装机规模佔电力总装机比重达63.6%,居山东省第3位。

零碳园区建设不仅是碳减排的需要,更是适应国际贸易规则的重要手段。

国家发展改革委有关负责同志指出,“当前碳排放要求正逐步融入国际贸易规则和供应链体系。零碳园区拥有可溯源能源供应系统和全流程碳足迹管理体系,可以帮助企业大幅降低产品碳足迹、增强‘绿色竞争力’”。

内蒙古国网蒙东电力园区的光储充智慧低碳示范站静静运转,屋顶旋转轴光伏发电系统与储能设施协同工作,勾勒出零碳园区的实际轮廓。

在山东菏泽、在河南济源、在上海临港,零碳园区与储能产业的协同才刚刚开始。

随着技术迭代与成本下降,这场由园区牵引的能源变革,正在重塑中国产业的低碳竞争力。

来源:预见能源