"绒"耀未来!金属绒电极让电池性能突破天花板

发布日期:2025/5/29

首图来源:Batene

在电动汽车、电子设备高度普及的今天,提升电池能量密度已成为产业界和学术界的核心攻关方向。

近日,德国马克斯·普朗克学会的研究人员公布了一项突破性的电池技术,该技术有望实现更强大、能量密度更高的电池,为锂电池行业带来新的发展动力。

该研究由马克斯·普朗克研究所所长约阿希姆·斯帕茨(Joachim Spatz)领导,团队发现,采用金属绒作为电池电极的接触材料,可大幅提升电荷传输效率。

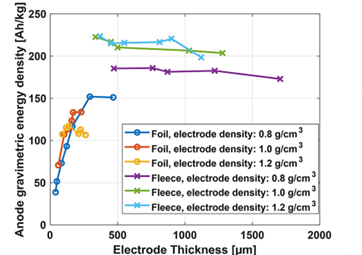

这一创新技术能使电极厚度增至现有标准的十倍,同时使负极能量密度提高85%,并降低40%的成本,对电动汽车、便携式电子设备等多个行业具有深远影响。

这项突破性研究发表在顶级期刊《ACS Nano》上,其核心突破在于一种特殊的“铜纤维毡”和它表面形成的“离子高速公路”。

目前,锂离子电池(LiB)的性能往往受限于电极中锂离子(Li⁺)的缓慢传输动力学和有限的电导率。

传统电池电极由接触材料(如锂电池负极的铜箔和正极的铝箔)和活性材料(如石墨和含锂化合物)组成。

接触材料仅用于传输电流进出电极;而活性材料是实际的存储材料,在充电和放电过程中吸收和释放电荷,但离子传导性却很差。

金属离子必须穿过传输媒介——电解液才能进入活性材料。比如在锂离子电池中,离子需要在电解液中穿过电极的多孔结构,最终嵌入石墨颗粒中储存能量。

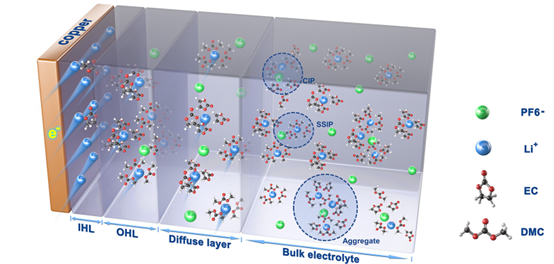

但锂离子在电解液中扩散速度慢,且会被溶剂分子 “拖住”,形成“溶剂化壳”。由于离子被包裹在电“溶剂化壳”中,体积较大,在电解液和活性材料内部都无法顺利前进。

图说:电解质中通常会形成溶剂分离离子对 (SSIP)、接触离子对 (CIP) 和大型聚集体(Aggregate)

来源:https://doi.org/10.1021/acsnano.5c04343

这让电池制造商陷入了两难境地:为了使离子在合理的时间内从电极的一侧扩散到另一侧,只能限制电极厚度;但如果将电极做得非常薄,电池能量密度就会下降。

两相权衡,工程师们只能把电极做得很薄(<100微米),再通过多层堆叠来增加总性能,但仍无法满足高能量密度的需求,还会引入更多接触材料(如铜箔和隔膜)。

而斯帕茨团队的研究表明,铜金属表面或许可以充当金属离子的“高速公路”。

他们发现,当带电铜表面浸入电解质时,会在铜-电解质界面形成亥姆霍兹(Helmholtz)层(EDL)。

这一层中的锂离子因表面电荷作用脱离溶剂化壳,形成“裸离子”,其扩散速率显著高于体相电解质中的离子。

斯帕茨强调说:“装置测量和理论计算结果显示,我们已经证明锂离子穿过亥姆霍兹层的速度比穿过电解质的速度快56倍。”

基于这一发现,团队设计了一种全新的电极结构:用超细铜纤维毡替代传统的铜箔。

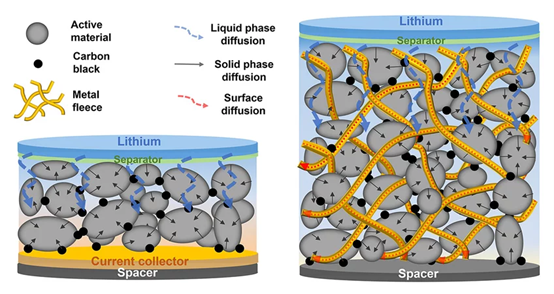

图说:传统电池结构与铜纤维电池电池结构

来源:https://doi.org/10.1021/acsnano.5c04343

研究人员用只有几十微米的铜金属线制成了铜纤维毡,并在负极电极中加入这种带电铜表面,即形成三维铜纤维-石墨复合材料。

一方面,与传统的箔基电极相比,制作铜绒毛电极仅需传统箔电极一半的用铜量。

另一方面,铜纤维毡具有更大的表面积,这种网状结构提供了更多“离子高速公路”入口——铜纤维表面形成的Helmholtz层为Li⁺提供了额外的快速扩散通道。

最终的测试结果令人振奋:绒状阳极能够提供比箔电极高85%的质量能量密度。而且,由于铜表面积大大提升,铜纤维毡电极的内阻降低55%,电荷转移电阻更小。

图说:绒状电极和箔阳极的质量能量密度对比

来源:https://doi.org/10.1021/acsnano.5c04343

通过将活性材料与超细铜绒相结合,研究人员为电荷载体创建了一个3D供应网络,增强了电导率和锂离子扩散率,从而成功制出了1.2毫米的功能性超厚负极。

实验证明,即使电极厚达1.2毫米(相当于12张传统电极叠在一起),锂离子仍然能够如此快速地通过铜绒毛流入和流出活性材料。

而且,不再需要电池堆叠就能够实现高能量密度,这意味着新型电极可节省大约一半的接触金属和其他对能量存储无贡献的材料。

斯帕茨指出:“通过二维层向活性材料供应电荷绝对不是高效的。”

他将实验成果比作自然界的三维血管网络,“这就是我们技术的目标:一个可用于高效充电和放电电池的电荷载体3D供应网络。”

除了性能提升之外,新型绒状电极相比箔状电极还具有显著的成本优势,制造起来也更加容易。

这是因为在如今电池的生产中,制造商必须通过复杂的工艺将薄薄的活性材料层施加到接触箔上,有时甚至会使用有毒溶剂。

相比之下,活性材料可以以粉末形式添加到绒状电极中,操作更加简单。

“采用干式填充,我们大概可以节省30%到40%的生产成本,,而且生产设备所需的空间也减少了三分之一,” 斯帕茨说道。

斯帕茨认为,这项创新可以显著增强制造商在快速发展的电池技术领域的竞争力。

鉴于绒面电极的巨大潜力,该研究团队已经创办了一家初创公司,与大型汽车制造商等合作,共同开发这项电池技术,使其能够快速投入市场。

斯帕茨坚信,这也能提升德国制造商在快速发展的电池技术领域的竞争力:“凭借我们的技术,我们有机会赶超亚洲的电池制造商。”

来源:环球零碳