金风和大海的故事

发布日期:2018/1/21

2018年1月,由新疆金风科技股份有限公司(以下简称“金风科技”)推出的GW171-6.45首台样机,在江苏实现“一键起机”,目前并网运行稳定。GW171-6.45机型采用直驱永磁技术路线,单机容量达6.45MW,风轮直径171m。该机型已获得由鉴衡认证颁发的设计评估认证证书,并取得了包括江苏大丰H11#30万千瓦项目、大连庄河三峡海上风电场等项目共167.7MW的订单。

图:GW171-6.45样机

金风科技在对样机吊装的过程中,采用了单叶片吊装技术,使其成为国内采用该技术吊装的最大容量直驱永磁机组。这也是中国首次自主研发针对直驱机组的单叶片吊装技术,开创了我国风电整机商直驱机组单叶片吊装的先河。

传统的三叶式吊装受风况影响较大,需在不大于8m/s的风速下进行,这导致海上项目作业窗口时间很少,影响工程进度。而单叶片吊装技术则可使叶片吊装作业风速提高到至少12m/s,从而降低大风对吊装工作的影响,大幅增加吊装作业窗口期,减少项目建设周期与成本。

同时,金风科技单叶片吊装技术不仅在安装风速上具有明显优势,其自身的安装效率也较高。在本次样机的单叶片吊装过程中,最大风速虽然接近12m/s,但从开始夹持叶片到完成其与变桨轴承法兰的连接,仅用时58分钟。

图:首支叶片吊装

图:全部叶片完成吊装

下面,让我们对GW171-6.45机型进行一个简单的了解:

GW171-6.45机型是金风科技面对江苏及其以北海域风电开发需求,所推出的一款高效产品:通过“单桩基础+大容量机组”的组合,进一步降低用海面积和全生命周期投资成本;通过“大风轮直径+高适应性与高全场能量可利用率”增加发电收益。

首先,大容量可减少用海面积与征海难度。

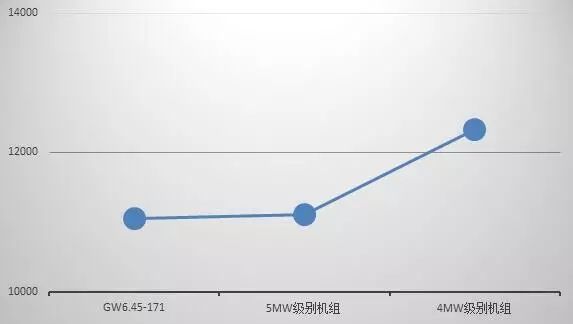

2016年底,国家海洋局发布《关于进一步规范海上风电用海管理的意见》,要求“单个海上风电场外缘边线包络海域面积原则上每10万千瓦控制在16平方公里左右”,令风电开发集约用海成为必然。单机容量越大的风电机组所需基础数量越少,海缆长度更短,从而可有效减少项目用海面积。在一个总容量为20万kW的项目中,GW171-6.45机型相比4MW级机型可减少用海面积约35.2%,比5MW级减少约22.3%。不仅利于满足集约用海要求,而且可显著降低征海难度与项目长期用海成本。

其次,大容量可降低整体投资。

GW171-6.45机型的单机容量更大,结合单桩基础方案,可令项目基础、吊装、海缆的总投资成本更低。以一个20万kW项目为例,GW171-6.45机型相比市场典型的4MW、5MW级机组在基础成本上分别低约40%与27%;在吊装成本上分别低约24.3%与15.8%;在海缆总造价上分别低约10.4%与0.5%。

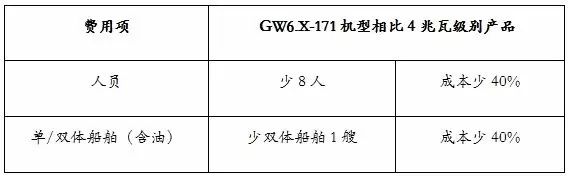

GW171-6.45机型采用直驱永磁技术,相比双馈机型减少齿轮箱等一系列部件,折算每年可降低运维成本11万元以上。其单机容量大,在机组可靠性相同的情况下,同一项目中所需出海维护机组的次数与时长更少。在一个20万kW项目中,采用该机型可比4MW级机型减少运维人员8名,降低人员成本40%;减少双体船舶1艘, 降低交通成本40%。

图:样机吊装瞬间

再次,大叶轮可有效增加项目收益。

江苏及其以北海域属于III类风区以下地区,90m轮毂高度的年平均风速基本不到7.5m/s,山东半岛及渤海湾近海海域年平均风速更低,只能达到7m/s左右。基于此区域性资源条件,GW171-6.45机型通过采用171m大叶轮直径,提升在江苏及以北海域的发电能力。

GW171-6.45机型的单位kW扫风面积相比市场典型的4MW和4.5MW级机型分别高出约15.4%和4.4%,能更有效地利用风速较低的风能。并且由于其单机容量大,机位点数少,尾流损失相比4MW级机组降低2百分点到4.5个百分点。这不仅明显提升了发电量,还降低了湍流,进而减少机组疲劳载荷与机组故障率,令机组更安全。

图:样机吊装瞬间

此外,先进技术可实现全场能量可利用率提升。

柔性功率控制与风电场集群控制结合,令GW171-6.45机型可通过发挥群体优势,有效降低电量损失。当部分机组出现降容或停机时,场群内的其他机组可随时发挥自身优势,实现整场柔性功率调节增发电量,来弥补可能产生的整场电量损失。假设机组停机后,受大风影响5天后运维人员才能对其检修,该技术在此期间可挽回电量77.4万kWh。

电气系统4线设计,可使GW171-6.45机型任意1到3组变频器或发电机线圈故障时无须停机,剩余电气线程支路仍可继续运行。这使GW6.X-171机型因电气系统完全失效而停机的概率实现了4次方的指数级降低,实际运行中完全失效的可能性已极低。同时,假定一个变频器模块出现故障,在机组出力未到额定功率四分之三时,发电量也不会有任何损失。

智能化风机控制作为“人工大脑”被安装于GW171-6.45机型中,令每一台机组通过测量传感系统、系统在线辨识及寿命预估技术、机器学习预测控制技术、自适应扇区管理技术等,既能充分发挥自己的“个性”,又能融入集体的“共性”,基于各自机位点的风资源与载荷等情况,进行自适应式的控制。这最大限度地发挥出机组与全场的出力,进一步增加风电场1%至2%的发电量。

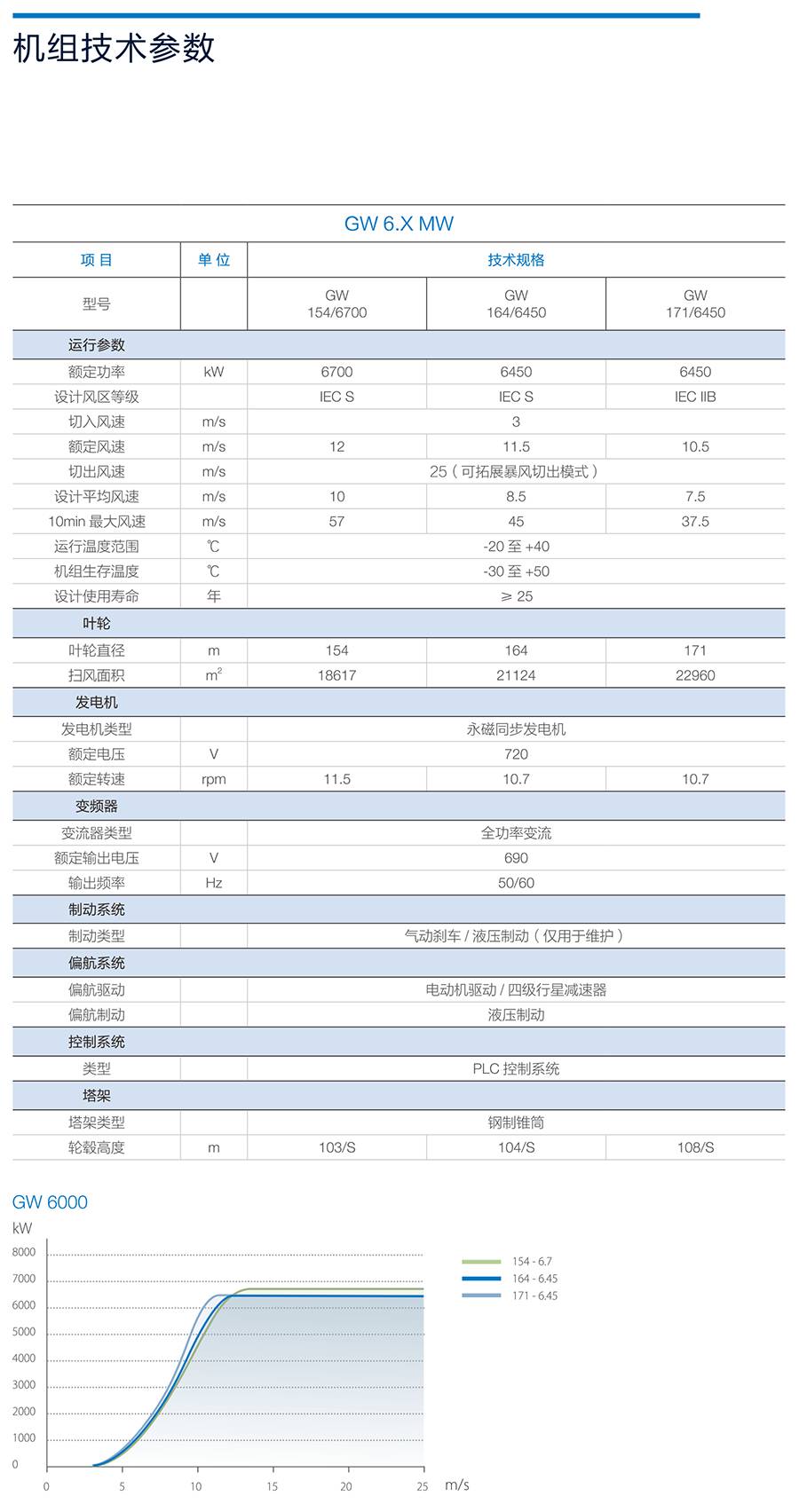

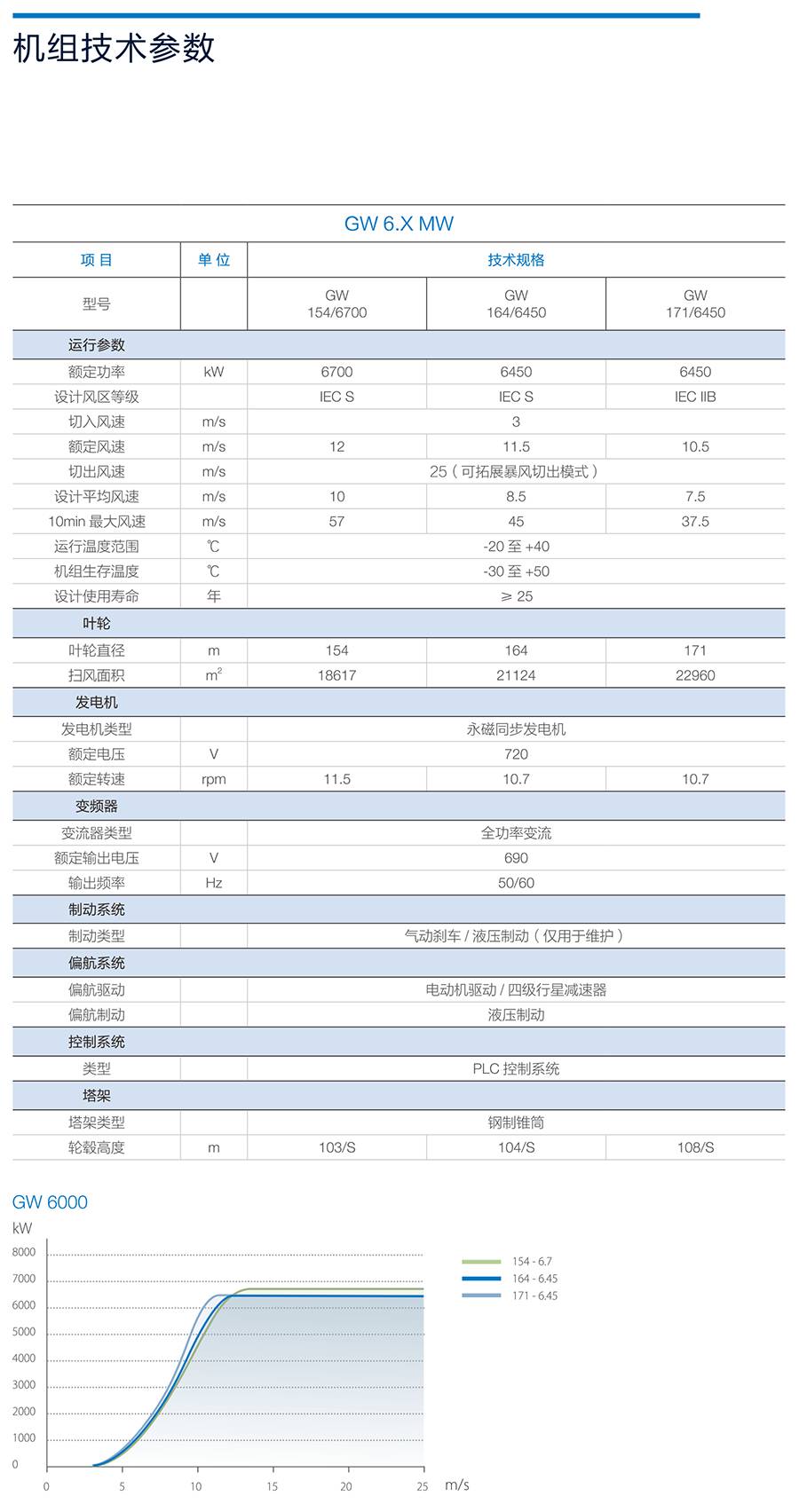

6.X 机型参数

去年9月举行的北京马拉松,已经带动起很多人的奔跑热情。试想,倘若你穿上了一双小几号的鞋去参加这项赛事,将处于怎样尴尬的境地?这正如海上风电开发,不同的风资源差异,决定了应选用什么样的解决方案更经济高效——否则我们必定会因自己的错误选择而蒙受损失。

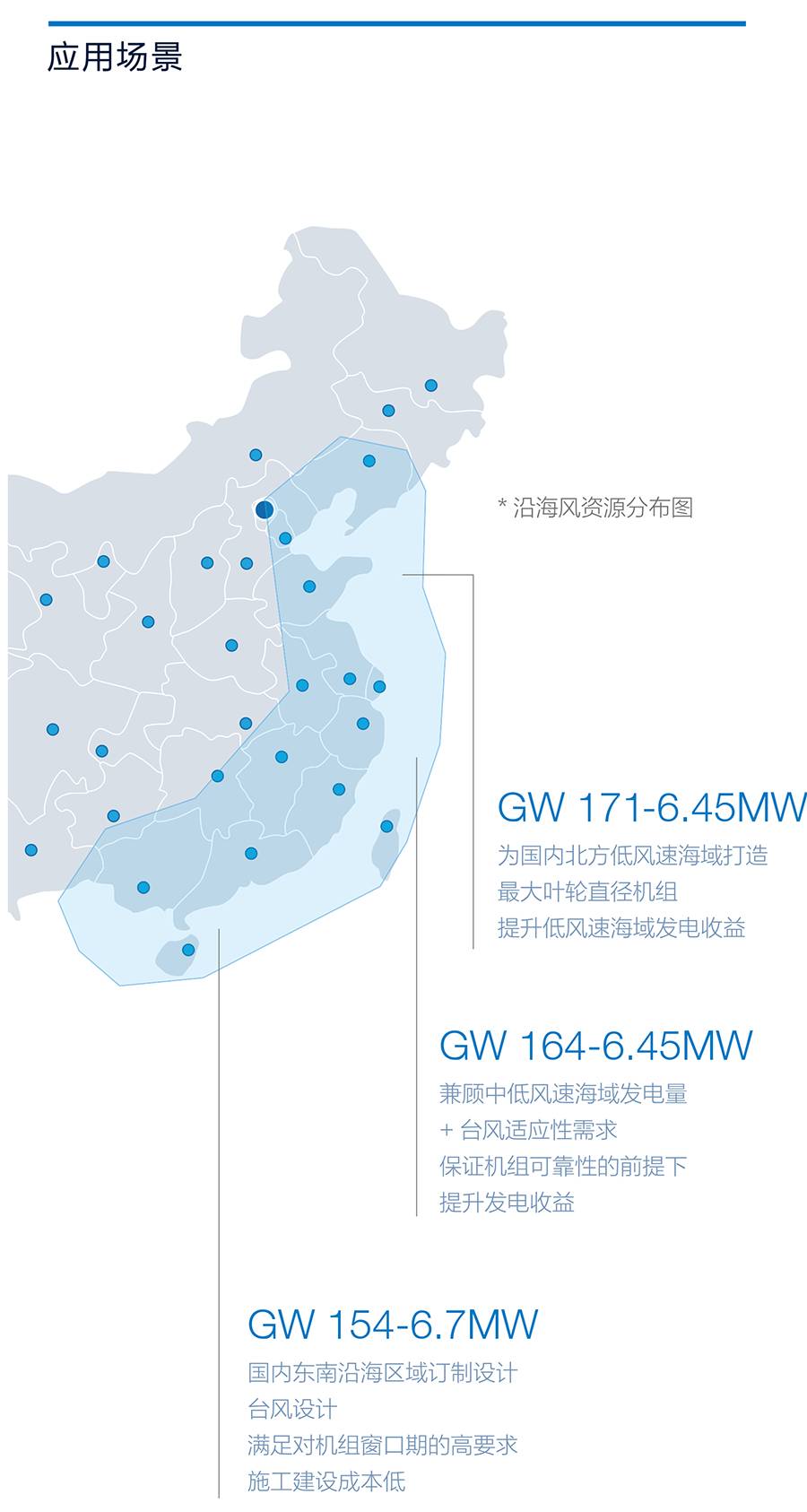

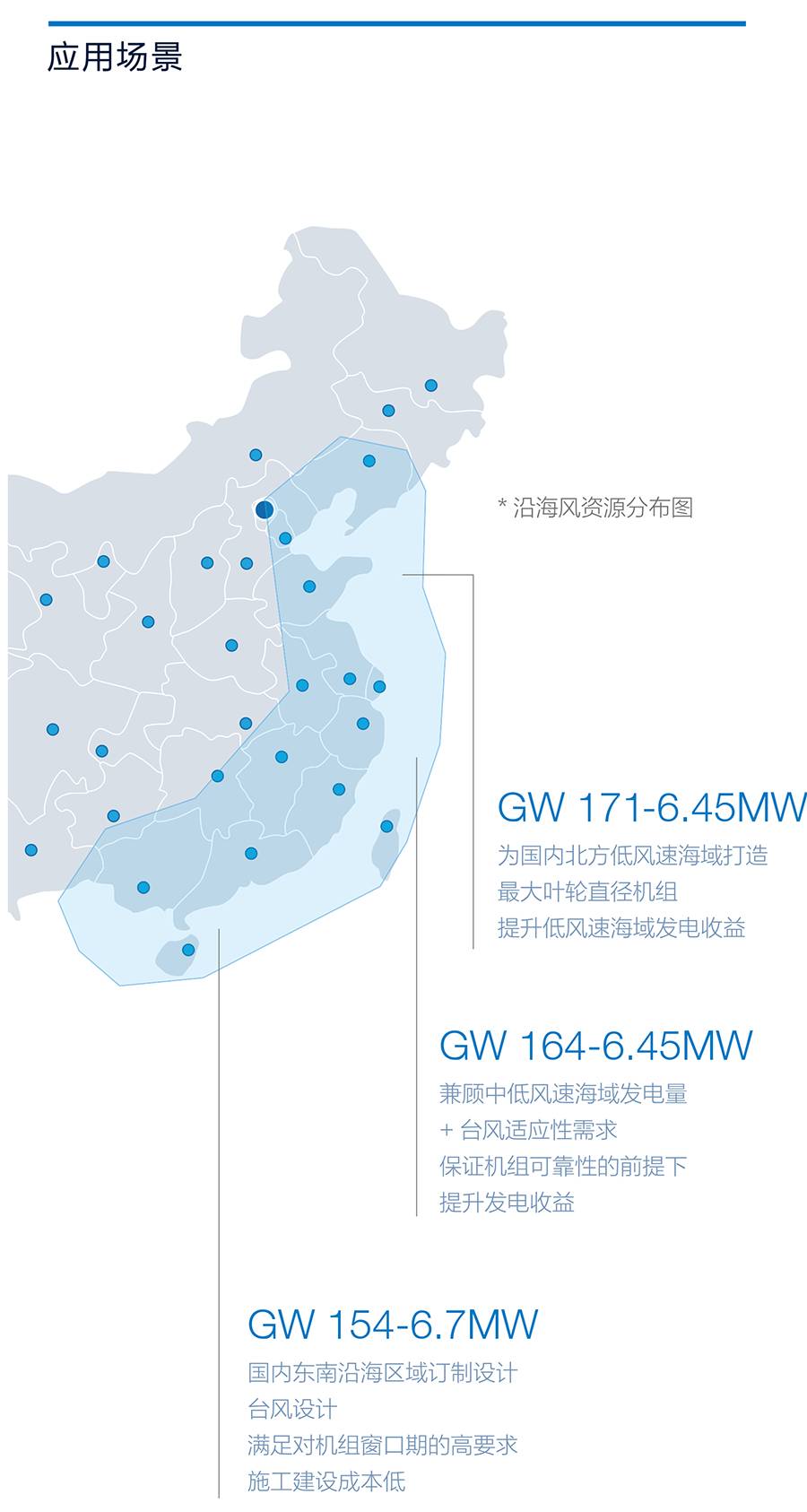

上篇

一个可寻的规律是,虽然我国海岸线长达1.8万公里,但以江苏为界,还是呈现出了明显的风资源差异:江苏及其以北地区,平均风速较低,海床地质条件差异较大;江苏以南地区,风况差异较大,并有台风影响,海床地质条件复杂。这使业主在开发海上风电时,需要在上述两个区域选择不同的解决方案。

其中,在江苏及其以北地区,开发企业已经形成了较为明晰的开发思路。

“即通过‘单桩基础+大容量机组’的组合,来降低项目全生命周期投资成本。通过‘大风轮直径+高适应性与高全场能量可利用率’的机组产品,来增加发电收益。”一位了解海上风电开发的专家谈道。

如今,这已非空谈。针对江苏及其以北地区海上风电开发“降本增效”需求,新疆金风科技股份有限公司(下称“金风科技”)已经推出了“GW6.X-171机型+单桩基础一体化设计解决方案”,获得了广大业主认可。

“GW6.X-171机型+单桩基础一体化设计解决方案”能通过金风科技6.X-171机型与单桩基础配合使用,不仅有效减少了江苏及其以北地区海上风电场的初始投资,并且显著节约运维成本,从而最大化降低项目全生命周期投资。

低基础造价

顾名思义,单桩基础就是采用一根钢管桩的海上风电基础。

这类钢管桩直径4米至7米,桩长可达90米,通过采用大型沉桩船舶将钢管桩打入海床,上部用过渡段与塔架连接,或者直接通过法兰与塔架连接,尤其适用于小于40米水深的海域。

单桩基础示意图

目前海上风电基础可分为单桩、高桩承台、多桩、导管架等不同类型。其中高桩承台基础施工周期长,通常造价最高。多桩与导管架基础的工程量相差不多,在造价上更为接近。在基础安全与可靠性不存在明显差异的前提下,单桩基础工程量最小,更节约成本。

“我国各海域水深地质条件不同,导致基础形式不同,造价也有较大差异。”一位海上风电支撑结构设计专家向小编透露:“结合一些实际工程项目的基础设计资料,辽宁、福建与江苏海域的单桩基础平均造价相比多桩、导管架、高桩承台基础分别低约18%、25%、30%。”

各类海上风电基础平均造价差异

以国内一个采用“金风科技6.X-171机型+单桩基础一体化设计解决方案”的项目为例,如果使用单根直径为7米左右钢管桩的单桩基础,单台基础造价比采用4根钢管桩呈正四边形均匀布设的多桩基础低21%。

既然单桩基础的造价优势如此明显,可又是出于什么原因,使其在与金风科技6.X-171机型实现一体化设计后,成为在江苏及其以北海域进一步降低投资的利器?

这与金风科技6.X-171机型的单机容量大有关。

“虽然单机容量越大,单个基础的造价越高,但大容量相比小容量的风电机组,在总容量一定的项目中,需要的机位点及基础数量更少。”金风科技一位海上产品工程师解释说,“在测算项目整体投资时,往往选用容量越大的机型,基础总投资越低。”

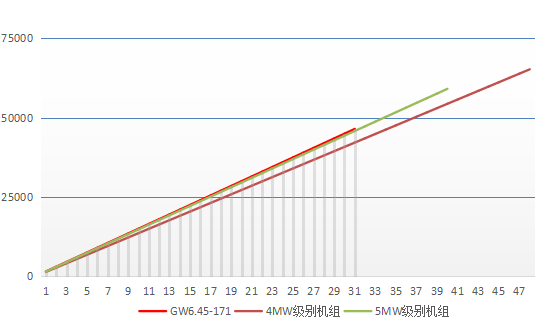

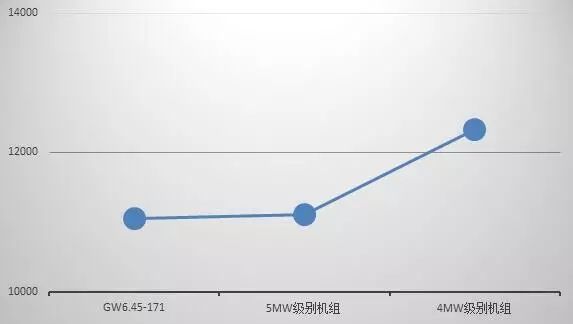

不同容量机型在20万千瓦项目中基础总造价

据悉,金风科技6.X平台机型是目前国内单机容量最大的风电机组产品,且具有功率柔性调节能力。以采用单机容量为6.45兆瓦,风轮直径为171米的机型为例,在总容量同样为20万千瓦的一个海上风电场中,相比4兆瓦级别机型的基础总造价上低约40%;相比5兆瓦级别机型基础总造价低约27%。

近期,伴随着“金风科技6.X-171机型+单桩基础一体化设计解决方案”越发受到关注,也有业内人士对6兆瓦级大直径单桩施工设备的配套能力提出一些疑虑。

“这种疑虑是多余的。”上述海上风电支撑结构设计专家表示,“对大直径单桩施工设备的投资额约为1亿元,但是通过采用这项技术,一个总容量为30万千瓦的风电场即可节约费用1.88亿元左右。并且,这些施工设备是可重复使用的。”

小编了解到,目前我国已有包括正力海工、南通海洋水建等多个厂商投资了此类大直径单桩施工设备。

低吊装成本

对于海上风电吊装成本而言,如果采用同一套流程与施工方式,不同机型间的单机吊装费用差别不大。

“因此,在单机方面小容量机组比大容量机组节约不了多少费用。”一位海上风电专家介绍说,“在整场容量一定的情况下,因大容量机组所需吊装的数量更少,比采用小容量机组的吊装费用要低很多。”

这里以一个20万千瓦的海上风电场为例:选用GW6.45-171机型相对于4兆瓦级别产品,整场吊装费用低约24.3%;相对于5兆瓦级别产品,整场吊装费用低约15.8%。

不同容量机型在20万千瓦项目中吊装费用

除此之外,“GW6.X-171机型+单桩基础一体化设计解决方案”因为应用了一体化设计与单叶片水平吊装等设计理念与技术方案,在上述数据的基础上,还能够进一步降低吊装成本。

低用海费用

用海费用是建设海上风电场的一项较大支出。使用单机容量更大的机组,可使项目整体用海费用更低。

据了解,目前海上风电场的用海,主要体现在风电机组与升压站基础、海缆、码头三个方面,其中对投资成本影响最大的是基础与海缆。

在用海费用上,我国各省(市、区)略有差异。如果没有明确规定,一般海上基础执行国家每年1.2万元/公顷的价格,海缆执行0.45万元/公顷的价格,滩涂湿地等其他类型的补偿费另计。

具体来说,如何计算海上风电用海面积?

根据《海上风电开发管理暂行办法》(国能新能[2010]29号)的规定:“海上风电项目建设用海按风电设施实际占用海域面积和安全区占用海域面积征用。其中,非封闭管理的海上风电机组用海面积为所有风电机组塔架占用海域面积之和,单个风电机组塔架用海面积按塔架中心点至基础外缘线点再向外扩50m为半径的圆形区域计算;海底电缆用海面积按电缆外缘向两侧各外扩10m宽为界计算;其他永久设施用海面积按《海籍调查规范》的规定计算。”

这里提到的《海籍调查规范》规定:“发电设施的征地界线为发电设施外缘线外扩50m 形成的边线”、“企业专用码头(含引桥),以码头外缘线为界。”

由于目前基础的直径基本没有超过10米,因此外扩50米后的直径与基础本身的直径关联不大,海缆因直径更小更是如此。所以从用海面积的计算规则上可以下得到结论:影响用海面积的最大因素是基础数量和海缆长度,而他们又与机组的单机容量有很大关系,单机容量越大基础数量越少,海缆长度也相对更短,用海面积更小,用海费用更少。

例如,在一个总容量为20万千瓦的项目中,“GW6.X-171机型+单桩基础一体化设计解决方案”中所采用的金风科技6.X-171机型,相比4兆瓦级别产品减少用海面积约35.2%,相比5兆瓦级别产品减少用海面积约22.3%。

“值得一提的是,一般来说用海费用是按年计取,因此在项目运营期也要每年缴纳。如果按照目前海上机组运行25年来算的话,这肯定是一笔长期的支出。”上述专家强调,“这更说明单机容量大的机组,可以显著减少用海费用。”

低海缆成本

采用更大单机容量机组的海上风电场,在海缆上的总体投资更少。

据了解,海上风电场的海缆投资成本,与35kV的集电海缆长度关系密切,而登陆海缆则因为升压站与登陆点位固定,基本不会有大的改变。

以某20万千瓦海上项目为例,采用“GW6.X-171机型+单桩基础一体化设计解决方案”,所需海缆长度相比采用5兆瓦级别产品高约1.8%,相比采用4兆瓦级别机型低约9.2%。

不同容量机型在20万千瓦海上项目的海缆长度

在该案例中值得注意的是,金风科技6.X-171机型所用海缆相比5兆瓦级别机型出现了更长的情况,其原因在于:虽然集电海缆的长度和机组数量存在很大关系,但同时也与发电量计算中的机组排布情况有关。由于各厂家机组参数各异,如果风电场场址位置有限的话,可能会出现小容量机组也排布集中的情况。

同时,5兆瓦机型与6.X-171机型相比容量相差不大,上述案例中,项目总容量也只有20万千瓦,再考虑海缆选型个人设计观点不同,出现这种情况是可能并合理的。

不同容量机型在20万千瓦海上项目的海缆总造价

但话说回来,虽然金风科技6.X-171机型的海缆长度多于5兆瓦级机型,但由于整场采用各型海缆的长度也有差异,金风科技6.X-171机型与5兆瓦级别机型、4兆瓦级别机型相比,所需的海缆总造价少约0.5%和10.4%。

因此,在这个20万千瓦的海上项目中,金风科技6.X-171机型所需的海缆总造价最低。

“一个基本规律是单机容量越小所需海缆长度越长。”一位海上风电专家解释说,“海缆的总造价也呈现出单机容量越小造价越高的趋势。”

低运维成本

金风科技“6.X-171机型+单桩基础一体化设计解决方案”的核心优势在于,更关注降低海上风电场的全生命周期投资成本。也就是说,该解决方案能够在风电场前期建设的投资上,从基础造价、吊装成本、征海费用、海缆成本等不同层面与角度,大范围、有明显成效地减少业主投资。与此同时,它可以使风电场进入运行阶段后显著节约运维成本,从而最大化降低项目全生命周期的投资成本。

这是由该解决方案三方面优势所决定的:

其一是金风科技6.X-171所采用的永磁直驱技术路线,与双馈机型相比减少了齿轮箱、高速刹车、动力滑环等部件,折算每台机组每年可降低运维成本11万元以上。

其二是金风科技6.X-171机型的单机容量大,同一容量项目的装机台数少,在机组可靠性相同的情况下,所需出海维护机组的次数与时长更少。

例如,一个总装机容量20万千瓦的海上风电场,如果采用金风科技6.45MW/171机型,那么机组总台数为31台。采用4兆瓦机型,机组总台数为50台。相比之下,GW6.45MW/171机型的出海次数与维护时长要低很多。

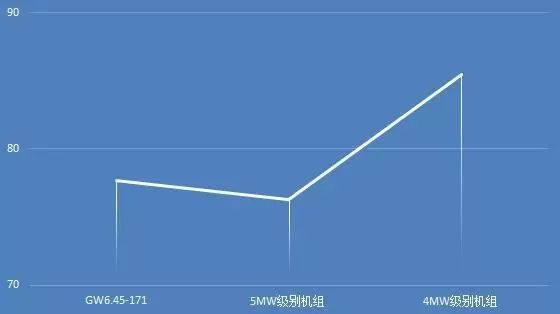

不同容量机型在20万千瓦海上项目的检修天数、时长与人数

不同容量机型在20万千瓦海上项目的运维成本

其三是金风科技“6.X-171机型+单桩基础一体化设计解决方案”采用了智能运维管理体系。且在机组设计时,就充分考虑了各系统及部件检修时长优化,通过运用先进的运维策略,提前进行部件的优化设计。

这使得GW6.X-171机型能够在一个20万千瓦装机容量的项目中,相比其他机型的检修天数、检修时长、检修人数均明显减少。从人员与交通成本费用上折算,比4兆瓦机型减少8人,人员成本降低40%;减少1艘双体船舶,交通成本降低40%。

下篇

上篇,小编为大家介绍了金风科技推出的“GW6.X-171机型+单桩基础一体化设计解决方案”如何实现了更低的投资成本。事实上,采用该方案还可使项目获得更多的发电量。下面我们将从这一角度入手,剖析它的发电优势。

虽然江苏及其以北地区的海上平均风速较低,但由于台风较少,仍不失为我国发展海上风电的关键性区域。既然风速不高,进行风电开发就更需要在努力降低开发成本的基础上,通过先进和高效的风电机组提高海上“低风速”发电收益。

金风科技推出的“6.X-171机型+单桩基础一体化设计解决方案”,就是一套专门针对江苏及其以北地区的区域性海上风电开发解决方案。它帮助业主在实现低基础造价、低吊装成本、低征地费用、低海缆成本、低运维成本的同时,结合风电机组的大叶轮与大容量,实现该区域海上风电的高收益。

大叶轮+大容量=大发电量?

“6.X-171机型+单桩基础一体化设计解决方案”能够实现更高发电收益的关键性因素,是其采用了金风科技6.X-171机型。而该机型的成功开发,是金风科技在分析了当前海上风电发展趋势与区域性需求的基础上,审时度势,依靠多年技术积累与科研能力,厚积薄发,推出的新一代海上风电机组产品。

该产品开发的输入性因素包括两个方面:

一是集约化用海要求。近些年来,我国用海不断趋于紧张,并且随着海上风电场“10万千瓦容量不超过16平方公里”政策的出台,对海上风电用海集约化要求更为严格。这促使海上风电机组必须具有更大的单机容量以减少风电项目的整体用海面积。

二是区域性特征。江苏及其以北海域受季风影响,夏季盛行偏南风,冬季盛行偏北风,风向年际变化明显,风向全年分布较为分散。且江苏以北海域属于III类风区以下地区,90米高度的年平均风速基本在每秒7.5米以下,山东半岛及渤海湾近海海域年平均风速更低,只能达到每秒7米左右。这就需要风电机组具有更大的风轮直径,提高低风速发电效率。

“受此影响,开发一款适用于上述区域,容量大、叶轮大的高可靠性海上风电机组,是中国海上风电开发工作的迫切需求。”一位海上风电专家向笔者坦言。

金风科技的6.X-171机型正是基于这样的背景条件,专为江苏及其以北地区海上风电研发设计而成。除该机型的大容量特点有助于降低风电开发成本外,另一个显著特点是,大叶轮结合大容量能使其具备更强的发电能力。

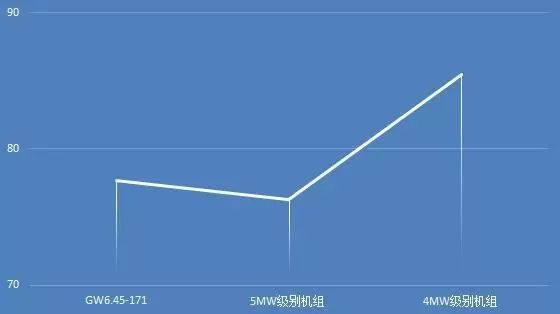

各类海上机型单位千瓦扫风面积对比

据测算,金风科技6.X-171机型的单位千瓦扫风面积相比市场4兆瓦和4.5兆瓦机型分别高出约15.4%和4.4%,能够更有效地利用风速较低的风能。

更值得关注的是,由于该机型单机容量大,机位点数少,尾流损失相比4兆瓦级机组降低2百分点到4.5个百分点。

“这不仅明显提升了发电量,还降低了湍流,进而减少机组疲劳载荷与机组故障率。”金风科技一位海上产品工程师如是说。

适应性设计间接提高机组产能

大单位千瓦扫风面积与大单机容量设计,是“6.X-171机型+单桩基础一体化设计解决方案”在江苏及其以北地区,为业主实现风电场收益最大化的重要保证,但这绝非是唯一保障。

这是因为,金风科技6.X-171机型更着重于在技术解决方案上的全面提升。

金风科技通过提高该机型对海上工况的适应性与整场发电最优化设计与控制能力,使其如同“一只没有短板的木桶”,极致了全场能量可利用率水平,提高风电场整体发电能力。

GW6.X-171机型的适应性设计体现在很多方面,首先其沿用了直驱技术路线,具有更高的可靠性与适应性。

目前国际上不少领先的整机制造商,在发展海上风电机组时都摒弃了齿轮箱。这是由于风电机组单机容量的增大,意味着传动系统传递的扭矩载荷增加,齿轮箱齿轮与轴承所需承受的载荷相应增加。再加上海上风电机组所面临的环境相对恶劣,运维成本更高,齿轮箱的寿命与可靠性便成了一个重点关注的问题。

“直驱机组的叶轮与发电机转子是直接耦合的,因此传动系中只有低速转动的轴承,且轴承尺寸设计较大,设计寿命可达百万小时水平。同时直驱机组的扭矩载荷也不作用在发电机轴承上,因此其更适合用在海上大容量机组中。”一位风电传动专家介绍。

并且,直驱机组没有齿轮箱,也就无须担心发电机与齿轮箱的对中问题,且避免了高速刹车的过热问题。并且因为去掉了齿轮箱、联轴器等一系列部件,机械传动链变短,传动效率自然得到了提升。

GW6.X-171机型的适应性,也体现在密封与散热系统的设计上。

工作在潮湿环境下的机组所面临的是高温、高湿、盐雾及腐蚀气体的侵蚀。为防止这些环境因素加快机组结构件腐蚀速率,导致运行寿命不能达到设计要求,金风科技对GW6.X-171机型密封散热和环境控制系统进行了严格设计与测试,以保证产品在海上运行中的可靠性。

据悉,GW6.X-171机型实现了机舱的全密封,包括机舱罩片体间、发电机与机舱罩间、定转子间均做到了可靠密封,同时对盐雾过滤和除湿设备进行了适配。

尤为重要的是,对于GW6.X-171发电机的冷却,金风科技使用了内循环风冷系统。舱外冷空气和舱内热空气分别流经热交换器,但无直接接触,防止了盐雾对机组的侵蚀。

“这使发电机防护等级达到IP54。”金风科技一位海上产品工程师介绍说,“适应性设计让该机型能够‘踏踏实实’地提供稳定的电力。”

对全场能量可利用率的更高追求

除了与生俱来的直驱技术路线和高等级的密封与散热设计外,“6.X-171机型+单桩基础一体化设计解决方案”的全场能量可利用率获得有效提升的途径,还源自于GW6.X-171机型的容错设计上。

“为提升海上风电机组的可靠性,该机型采用了先进的容错设计。这使机组即便有部分电气系统异常,仍可继续运行几周。等到天气条件适合出海再进行检修,最大程度地减少海上风电机组发电量损失。”金风科技一位海上产品工程师介绍到。

那么,这具体应通过什么技术来实现的呢?

金风科技6.X-171机型与该公司已经小批量装机的GW3.0(S)平台机型有一个共同的产品优势——电气系统的多线设计。有所不同的是,GW3.0(S)平台所采用的是双线设计,而金风科技6.X-171机型则达到了4线设计。

也就是说,该机型遇到任意1到3组变频器或发电机线圈故障时无须停机,剩余电气线程支路仍可继续运行。这使GW6.X-171机型因电气系统完全失效而停机的概率实现了4次方的指数级降低。因此,以金风科技的产品可靠性水平结合该技术,GW6.X-171机型的电气系统在实际运行中完全失效的可能性已极低。这极大保证了机组的稳定运行,提高了发1电能力,降低了运维成本。

例如,假定一个变频器模块出现故障,在GW6.X-171机组出力没有达到额定功率的四分之三时,发电量没有任何损失。当机组出力超过额定功率的四分之三时,可以结合金风科技特有的柔性功率控制技术减少或完全弥补发电量的损失。

“金风科技在6.X-171机型上所应用的柔性功率控制技术,不仅可使该机型实现6.0兆瓦至6.45兆瓦间的单机容量适时调节,更重要的是能够使单机通过与风电场集群控制结合,发挥风电机组群体优势。在部分机组出现降容需求和发生故障时,场群内的其他机组发挥自身优势,弥补整场可能产生的发电量损失,实现整场柔性功率调节。”上述产品工程师谈到。

例如,在一个总容量为20万千瓦的风电场中采用了31台GW171/6.45机型,若是在额定风速情况下,1台机组因故停机,采用柔性功率调节后,这台机组的出力可以被分配到其他机组,实现整场无电量损失。

在这个案例中,如果机组没有采用柔性功率控制技术,假设因大风持续5天,运维人员才能到达故障机位进行检修,那么在此期间损失电量可达77.4万千瓦时,折合人民币65.79万元。

除上述两点外,设计人员还为金风科技6.X-171机型更有效地利用复杂程度高的风资源,安装了智能化风机控制系统这一“人工大脑”。它通过测量传感系统、系统在线辨识及寿命预估技术、机器学习预测控制技术、自适应扇区管理技术等,使机组既能充分发挥自己的“个性”,又能融入集体的“共性”,基于各自机位点的风资源与载荷等情况,进行自适应式的控制,最大限度的发挥出机组本身与全场的出力。

这些技术的价值,被实实在在地体现在发电量上。正如上述产品工程师所言:“金风科技开发的智能控制系统,可以使风电场整体发电量比未安装使用优化算法模块的风电场平均多1%~2%。”

事实上,金风科技“6.X-171机型+单桩基础一体化设计解决方案”不仅能够凭借单桩基础与6.X-171机型的大容量优势,来共同降低海上风电场全生命周期投资成本。更可以通过大风轮与大容量优势,结合有效的技术方案,使其全场能量可利用率更高,实现业主在江苏及其以北地区发电收益的最大化。

在某种程度上来看,正是由于GW6.X-171机型与单桩基础组成了配置合理、配合默契的好搭档,才更有力推动我国海上风电度电成本的进一步降低以及海上风电行业的加速发展。

来源: 每日风电

[←返回]