问顶代言人!瑞浦兰钧曹辉:产品是企业生存、发展的基础

发布日期:2023/11/30

“问顶电池的推出,使瑞浦兰钧不再是电池行业的技术跟随者,并且有实力在未来成为行业的技术引领者。”

2020-2022年,瑞浦兰钧营收复合年增长率达到301.9%,其中储能电池业务于2022年贡献了约57%的营收,且储能电池装机量在2022年排名国内前3。

为保持在储能领域的强劲势头,据高工锂电不完全统计,瑞浦兰钧在今年已参加印尼光伏能源展、储能国际峰会、上海国际车展、CIBF、SNEC、欧洲智慧能源展、德国IAA、WBEVC、美国RE+、澳洲All-Energy等海内外重要展会与论坛。

在多场重要的能源展中,我们都能捕捉到瑞浦兰钧“大家长”曹辉的身影,并且有了新的身份——“问顶代言人”。6年内,曹辉从工程师进阶成为董事长,特别是在今年多次亲自率队跑宣传。

对曹辉而言,这并非简单、孤立的“一人分饰三角”,而是三重身份的重要融合。他带着工程师对技术研发的热忱、董事长对公司治理的严谨、代言人对产品宣传的负责,完成了问顶技术从构思到落地的具现化、市场化。

也正是在刚过去的10月份,瑞浦兰钧320Ah问顶电池开始量产。而当被问到关于问顶电池未来的市场节奏与产能规划时,曹辉直言道:“今年的储能市场过热了,需要稳一点。不仅如此,盲目的扩产不是资产,是负担,瑞浦兰钧不会大量建设没有需求的产能。”

什么才是储能市场的真正需求?储能市场到底需要怎样的技术革新?带着更多的疑惑,曹辉带着“工程师”“董事长”“代言人”的三重身份,与高工储能一同梳理了“问顶电池”的诞生、落地、推广的全过程。

一次选择,曹辉勇敢走出体制,开始尝试新事物、新职务,开启自我人生的新阶段。

在加入瑞浦兰钧之前,曹辉扎根电池行业二十余载,并且当时已是上海航天电源的总工程师。“我们当时在上海航天做了很多很好玩的产品。” 曹辉很感谢上海航天能源在电池研发上给予他的资源和自由度。

然而,动力电池始终不是上海航天电源的主营业务,并且在推进电池业务的落地上,曹辉始终没有决定权,很多事情陷入了停滞。

也是在这段时期内,曹辉见证了电池行业发展的繁荣阶段,也看见了许多无良厂商为了骗补,无视市场需求,大批生产劣质电池而导致的行业无序。

在新能源“大浪潮”之中,面对行业的起起伏伏,有着20余年电池研发经验与技术沉淀的曹辉,空有一身专利但苦于无法落地,于是萌生了“转战”的念头。

“我不是一个爱跳槽的人,但我想真正做成一些事情。”就在2017年这个行业低潮时期,曹辉决定试着做一些产业化的落地,真正赋能电池行业,于是选择了离开上海航天电源。

彼时,以曹辉的行业资历,进入任何一家头部电池企业都是十分容易。但面对众多电池企业伸出的橄榄枝,曹辉不想从一个实验室走进另外一个实验室,继续担任总工的职务。

“做出来我可能会赢,做不出来我也认输。”

权衡之下,曹辉最终接受了青山集团董事长项光达的邀请,正式担任瑞浦能源(现瑞浦兰钧,下文均统一)董事长及总经理。

有了董事长的头衔,也意味着曹辉有更多的空间去落地自己的想法和创意。面对青山递过来的橄榄枝,曹辉将其化作指挥棒,开始谱写他在瑞浦兰钧的乐章,一心扎入动力电池、储能电池的产业化落地。

成立至今,瑞浦兰钧以行业黑马之势,在短短6年的时间内成功拿下国内储能电池出货前五的好成绩。而这背后离不开技术出身曹辉所定下的技术研发、产品创新的“指挥基调”,其背后还关联着一项重要技术的诞生与应用。

拒绝跟随,技术革新是直面问题的反复尝试。

锂电池的性能提升路径主要在于电池材料、空间结构等方面的调整与优化。而电池行业一直以来呈现着“一超多强”的竞争格局,宁德时代的技术“动向”某种程度上成了市场以及同行们的技术“风向”。

是做跟随者,还是走出自己的路?

曹辉选择了后者,并开始带领研发团队针对电池工艺、空间结构、材料选择等多个核心环节进行攻克,聚焦对瑞浦兰钧“产品力”的打造。

然而,电池是一个复杂的集合体,它是一个更大的均衡。“如果只是把单一指标做好是很容易的,但同时把几个性能提升却很难。”面对该问题,曹辉提出了围绕“高能量密度”为主线,同时提升循环寿命以及其他性能指标的研发方向。

“在电池行业从业了20年,这也是我的一个疑问。”

敲定研发方向后,曹辉和研发团队通过横向对比,提出了“为什么在正负极、电解液等材料都相同的条件下,同规格的圆柱电池能量密度总比方形电池高”的疑问。

根本原因在:圆柱电池实现了对空间结构的优化。尤其是对特斯拉提出的大圆柱反复研究与对比后,曹辉发现,“特拉斯这款电池在结构上只浪费了10mm的空间,而同等的方形电池却多浪费了14-15mm的空间。”

瞄准了问题的关键所在,曹辉继续对方形电池的内部结构进行挖掘。他进一步发现,方形电池早期的极耳是立着的、直接往上走的。所以方形电池早期的空间利用率很低的,大概浪费了24-28mm的空间。

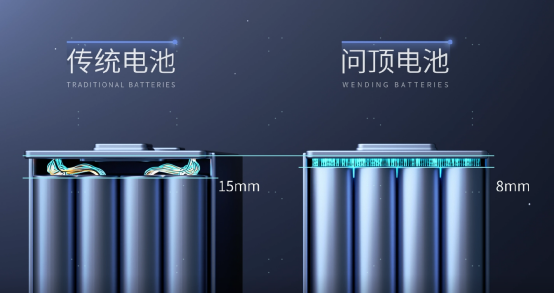

到了中后期,行业提出了一项名为蝴蝶焊的焊接技术,即一种将卷芯、极耳、盖板焊接在一起的技术,利用这项技术可以将卷芯与盖板的空间留出15mm左右的空余。

“这已经是一次很大的突破,从早期的25mm缩短到15mm,就等于电池内部多了10mm的空间利用。”

而提高“空间利用”带来的直接好处是提高了电池的能量密度。用一个更浅显的概念类比,即得房率:高能量密度的电池相当于最大限度地将公摊面积还给了客户,提高了得房率也提高了能量密度。

能不能将这个公摊面积进一步减小?15mm的空间还能不能进一步缩小?

面对这个近乎于突破天花板的挑战,曹辉十分坚信这是一定可以走下去的路。

接下挑战,曹辉与团队首先要弄清为什么会存在15mm的空间浪费。曹辉很耐心地告诉高工锂电,在传统的焊接技术下,卷芯需要先弯折一遍才能焊上去连接盖板。

然而,这样的焊接方式让大家陷入一个固定思维:盖板是盖板、卷芯是卷芯。此外,传统的注塑顶盖结构及铆接加焊接顶盖结构非常复杂,工艺难度很高。

对此,曹辉提出盖板“碎片化”的概念,简化了盖板工艺,使卷芯与盖板可直接连在一起;与此同时,还优化了极耳的弯折方式(无U型弯折),实现了一体化设计,可将原有的电池顶部空间从15mm缩减至了8mm,使空间利用率有效提升了7%以上。

也正是因为瑞浦兰钧实现了电池内部结构的创新突破、打破了传统的空间限制,因此将该技术命名为“问顶”。

曹辉进一步解释,瑞浦兰钧问顶电池的顶部和盖板的下底面非常接近,使电芯空间利用率超过了大圆柱电池。可以毫不夸张地说,这是行业内第一次实现了方形电池空间利用率高于大圆柱电池。

承认失误、正视短板,及时调整才能打开新市场。

当技术型企业发展到一定阶段后,其他地方的短板也开始显现出来。这对于瑞浦兰钧来说,同样是一个问题。

一直以来,瑞浦兰钧90%以上的精力都放在产品研发的本身,忽视了对营销、渠道等方面的建设。

这也是技术出身的曹辉一直在自我反省的事情,“对我来说,我前20年的工作经历,让我在市场认知、竞争格局等方面存在一些局限。”

事实上,早在2022年8月,瑞浦兰钧就发布了问顶电池,且当时主要投入动力市场。这是因为,问顶电池在空间利用与极耳方面创新,所带来最直观的性能提升便是快充与高续航。

快充方面,问顶技术极耳的长度缩短2/3,电子的流通路径缩短,内阻减小,电流倍率提高,过流能力增强,能量密度自然提升了,充电速度也更快了。

续航方面,158Ah问顶电池450 PACK整包电量大于70kWh,满足600-700km续航需求,另一款200Ah的问顶电池体积能量密度650 Wh/L,650 PACK整包电量大于110kWh,可实现800-1000km的续航里程。

然而,车企对新技术的接受程度没有曹辉预想的那么高,客户普遍较为谨慎。曹辉承认,营销是瑞浦兰钧前期的劣势所在。同时,因为对动力市场的理解不同,忽视了在商业上的能力塑造,导致问顶电池在动力领域里的起步略微慢了一点。

吸取了在动力领域的教训,瑞浦兰钧今年在储能市场推出了问顶技术下的320Ah储能电池。

但这一次,曹辉没有急于性能方面的营销,而是将产品直接送到阳光电源、中车株洲所等国内头部储能集成商手中,耐心等待客户的实测数据。

“用客户的实测数据说话,瑞浦兰钧不自吹自擂、不自卖自夸。”

实际容量大于335Ah、循环寿命超万次以上、能量效率达95%等实测数据出炉后,成为瑞浦兰钧320Ah问顶电池最好的宣传标签与天然广告语。

不仅如此,问顶技术与储能电池结合,实现了成本与安全的“双”保障。

成本方面,320Ah问顶电池带来的容量的提升,可增加单位系统容量,相应地减少了单个储能项目内所需的系统数量,成本也相应地减少。

相比较同尺寸的280Ah电芯,配套瑞浦兰钧320Ah问顶电池的储能系统,占地面积可减少15%,进一步减少了前期的置地、施工成本,可帮助系统集成商降低4%的成本,总包方基建成本还可以下调4%。

在配套系统集成方面,瑞浦兰钧320Ah电池容量的提升,在标准20尺集装箱下,相比280Ah电芯,可将储能容量从3.5MWh提升至5MWh以上。

对比其他300Ah+电芯所配套的5MWh系统,瑞浦兰钧320Ah问顶电芯可帮助对应系统容量提升到5.2MWh。

安全方面,随着电芯容量增大,电芯散热更加困难,热量分布不均问题也更加明显,容易引起电芯热失控问题。这是大容量电芯不得不面临的关键问题。

曹辉进一步补充道,尽管极耳很短,但它的存在就是技术瓶颈,就是这么一个很窄的地方,它的发热量很大,温升很高,能达到65℃以上。况且极耳处离电解液很近,温升可能诱发电解液着火,是一个安全隐患。

对此,瑞浦兰钧320Ah问顶电池将极耳长度由传统电芯的30mm缩短至13mm,使得电子传输电阻更低,能量效率更高,发热也更低。

今年以来,储能行业正抓紧对300Ah+电池的紧密布局,306Ah、314Ah、320Ah、325Ah等不同容量的储能电池纷纷亮相,行业内难免出现了“同质化”的质疑。

技术方面,瑞浦兰钧通过问顶技术已经与同行拉开了较为明显的差距,而且问顶技术的主要专利掌握在了瑞浦兰钧自己的手中。

从成本到安全、性能等方面的全方位进阶,曹辉认为瑞浦兰钧320Ah问顶电池不用担心会被同质化。

电池行业很苦,是一个跑马拉松的过程。

“任何一个电池企业在当下这个阶段都不能完全的高枕无忧,对于瑞浦兰钧来说,还远没有已经到了可以上岸的地步,在前进的过程中还是如履薄冰的感觉,因为竞争太大了。”

对此,曹辉希望从单纯的技术研发身份抽离出来,亲自上阵,为问顶电池代言。

面对竞争激烈的电池市场,瑞浦兰钧从建立之初就一直坚持着“动储结合”的战略,在短短6年的时间里拿下了不少客户。

动力方面,瑞浦兰钧的主要客户包括上汽、东风、日产、smart、volvo、五菱、合众汽车、合创汽车、威睿电动等;储能方面的主要客户包括阳光储能、中车株洲所、古瑞瓦特、固德威等,海外客户有Powin、Energy Vault、Vena Energy等。

值得一提的是,瑞浦兰钧在储能市场风云变化、加速洗牌的情况下,在电池出货的成绩上十分亮眼。

然而,曹辉认为今年的储能市场过热了,要稳一点才好。

一方面,目前有太多跨行的企业进来做电池,对储能没有敬畏之心。曹辉表示,储能电池不是那么容易做成的,这是一个资金密集型、人才密集型、技术密集型的产业。

另一方面,储能是成本导向的市场,海内外市场截然不同,但今年国内的储能电池供应明显过剩了。目前储能市场发展比较好的地区在宁夏,其他省份的收益还不是很明显。

海外市场,曹辉表示美国储能市场特别注重效率,不只是单纯地看产品的价格,还要综合看产品力与性价比。海外储能市场是瑞浦兰钧重点布局的板块。

据高工锂电不完全统计,曹辉今年已亲自率队参加了上海SNEC、德国IAA、美国RE+等海内外展会,并且拿下了多个国内外头部客户的电池订单。

具体来看,瑞浦兰钧相继与Powin签订了8.4GWh的320Ah储能电池供货协议;与SUNPIN SOLAR基于问顶320Ah电池正式签署10GWh框架采购协议;与VENA ENERGY在印尼正式达成8GWh大型储能项目独家供货协议等。

而面对储能电池过剩的问题,曹辉表示,基于动储结合战略,瑞浦兰钧的产能利用率控制得很好。盲目的扩产不是资产,是负担,瑞浦兰钧不会大量建设没有需求的产能。

国内基地,瑞浦兰钧在华东、华南、西南三大方位均有布局,包括温州、嘉善、柳州、佛山、重庆五大国内生产基地。

海外基地方面,曹辉更认可“Local for Local”的打法。在瑞浦兰钧的海外版图中,东南亚和欧洲是目前建设得比较快的。

2023年9月4日,瑞浦兰钧欧洲子公司于德国慕尼黑正式启动,成为全球化战略布局重要支点。

东南亚方面,青山集团在资源端的优势比较明显,能够帮助瑞浦兰钧搭建较为完善的供应链。

此前,瑞浦兰钧已与青山旗下的永青股份有限公司订立框架协议,三年协议期内(2023-2025年),青山将按不高于现行市价的条款向瑞浦兰钧供应锂化合物、三元前驱体、隔膜及石墨。

曹辉告诉高工锂电,最快在明年第一、第二季度,瑞浦兰钧将获得首批青山集团产于印尼的锂资源供应。瑞浦兰钧的供应链体系正日益完善,并且正努力打造一个更为立体的、系统的综合竞争力。

整体来看,产品力是瑞浦兰均驰骋动力、储能市场的核心,而渠道、供应链是其日渐丰满的“双翼”,营销手段则是助力瑞浦飞向更高处的“好风”。

采访尾声,曹辉又再一次阐述了他对产品力的理解:“产品是企业生存、发展的基础,一生二、二生三,三生万物,把产品做好了,其他方面的能力构造才会慢慢变好。”

来源:高工锂电