中印破冰!中汽新能拿下5GW储能大单

发布日期:2025/8/21

近日,中汽新能与印度最大的电力部门基础设施投资信托公司IndiGrid在天津总部签署2026-2027年储能系统产品5GWh合作备忘录。

这条不大不小的行业消息,最初吸引笔者注意之处,还是“中汽新能”这一听来过分响亮,却很难不令人深感陌生的企业名号。

稍加了解,又是一个大为震惊——

所谓中汽新能,正是昔日中国锂电产业鼻祖级企业、如今由中国一汽等四大央企联合打造的新能源国家队,原力神电池麾下“青岛力神”。

去年国庆节前夕,国务院国资委组织召集12组26家单位,对部分央企重点项目专业化整合进行集中签约。

其中,就包括由中国一汽投资控股中国诚通所属力神青岛,兵器装备集团、东风公司同步参与,共同打造国资动力电池头部企业的“动力电池领域专业化合作项目”。

当时便有财联社报道显示,中国诚通将战略性出让控股权,将力神电池约四分之三的核心资产、产能及主力研发队伍,全面融入央企新能源汽车产业链创新链。

上个月,力神(青岛)新能源有限公司正式更名为中汽新能电池科技有限公司。公司落户天津滨海高新区天开华苑园,与原控股股东天津力神相隔咫尺。

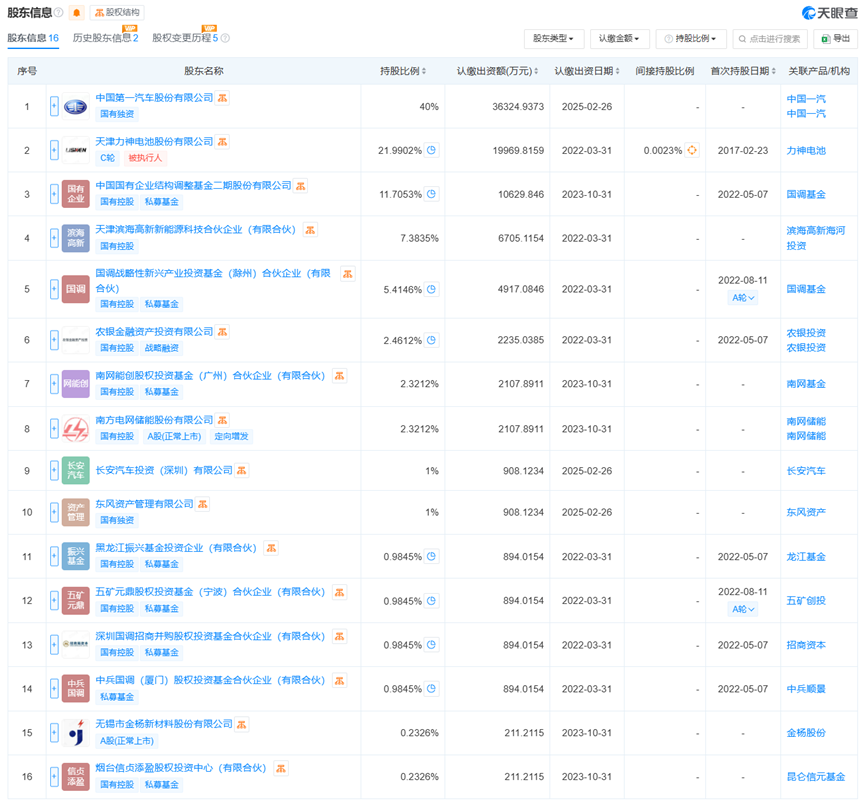

翻开中汽新能的股权关系列表,中国一汽、农银投资、南网储能、长安汽车、东风资产、五矿创投“群贤毕至”。即便不作特殊说明,也不妨碍从这份长长的名单中读出一众央国企豪门的姓名。

※ 图表:中汽新能股权关系结构 来源:天眼查

如今中汽新能改头换面不过一个月,便拿下5GW中印储能大单,这对公司未来发展无疑是相当积极的信号。

而就在今年年内,中汽新能已经获得印度电网1GW订单,目前正在交付当中。

这也意味着,自老牌锂电霸主美梦破碎以来,常年经营不善、上市遥遥无期的力神旧部,有望乘着中印关系升温的市场东风,以“中汽新能”的央企新招牌,成为吃上第一口螃蟹的锂电生力军。

力神纾困

诞生于上世纪末的力神电池,历史要追溯到研制出我国第一只锂离子电池的中国电子科技集团第十八研究所。

1997年,天津市政府召集6家国有投资机构,共同出资2亿元组建力神电池股份有限公司。中电十八所作为技术提供方成为公司最大股东,时任中电十八所副所长的秦兴才担任公司总经理,于此后二十年间掌舵力神商业大船。

当年,被叫作“大哥大”的摩托罗拉刚刚开始在中国大地上风行,成为帮助力神打开市场的第一大客户。

作为中国锂电产业的元老级企业,天津力神一度与比亚迪、比克电池、ATL齐名,并称为行业四大鼻祖。

到日后制霸全球的宁德时代初登舞台那年,四家企业的锂电池销量已然占到全球市场的25%以上;力神电池年产量不仅已从最初的500万只提高到5亿只,更是当时向动力电池扩张最为迅猛的一支铁军。

值得一提的是,自常州金坛国资接手中航锂电(即现在的中创新航),将后者从央企三级子公司正式收编为地方国资控股企业以来,力神电池几乎成为锂电龙头中还在为国家队扛旗的央企“独苗”。

只不过,在2015年以前还能稳坐行业前五的力神电池,近些年来早已泯然于行业,几乎把自己混成了在掉队边缘徘徊的行业“吊车尾”。

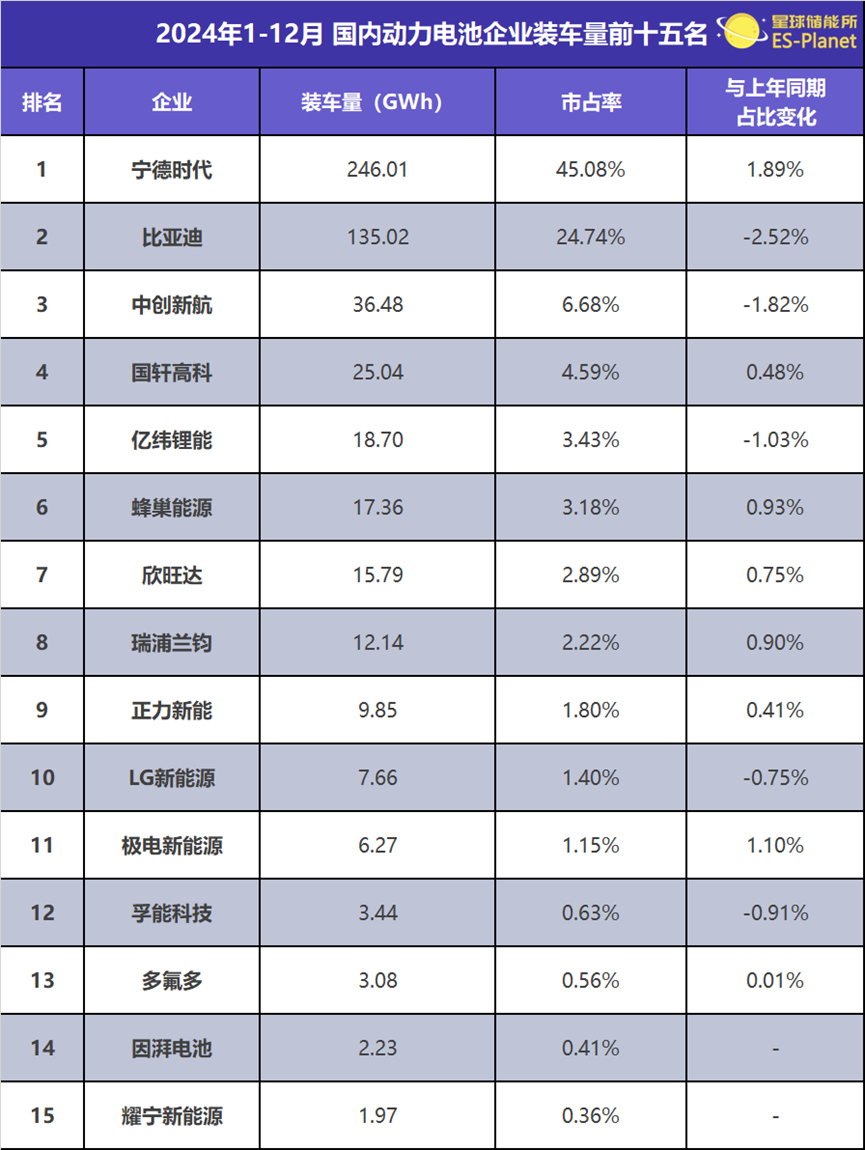

这两年,国内动力电池企业装车量排行榜前十五名里,早就已经寻不到力神电池的身影。2023年还能勉强跻身商用车电池榜单前十的力神电池,到去年已经以0.25GWh装车总量跌到了第十一位。

※ 图表:2024年动力电池企业装车量TOP15

来源:中国汽车动力电池产业创新联盟

在行业身位持续滑落的现实背后,力神电池自始至终为两重困境所扰:

一则,是过去十几年间历经央企几度换手,空有其表的“国家队”光环。

2009年7月,中海油斥资50亿元投建20条动力电池生产线加盟力神,并以32.87%的股权比例接手公司成为第一大股东。

其后的三年时间,力神建成2亿安时、两万辆纯电动汽车的配套产能。中海油一度开出过投资上百亿元,以天津为中心在全国建立电池制造基地的宏伟规划。

然而好景不长,伴随央企一把手的权力更迭,到2013年,中海油新能源走向解散。对于正处上升关键时期的力神电池而言,不计成本的扩张扶持也随之化作泡影。

2015年,中国电子科技集团重新接手力神电池,成为公司的控股股东。

三级子公司的地位和老东家的军工背景却让力神在后来的几年内,陷入与同为央企出身的中航锂电近乎一致的央企决策及管理弊端,没能在锂电竞争大潮来临之际及时“抢跑”。

至2020年以后,被定位“脱困救火队”、“企业ICU”、“改革工具箱”的中国诚通接盘。虽仍在央企控股序列,却算是彻底坐实了力神举步维艰的窘况。

诚如力神电池总经理张强在回答《企业观察报》对中国诚通重组企业后的变化时所言:“力神电池在行业内起步早,近些年因大股东的更替及战略的不确定,导致研发投入及产能扩张均落后于行业头部企业。”

另一则,是力神电池重复着从一个失败走向另一个失败的漫长上市之路。

早在力神还在中海油的带领下大步向前之际,公司前掌门人秦兴才就曾在《天津日报》的采访中不无遗憾地表示,没能在2003-2006年这一公司发展的黄金时间完成上市,是创业十几年来最大的遗憾。

不过那时的秦兴才或许怎么也不会想到,直到摘下总裁“帅印”,自己也没能等来力神上市的那一天。

曾不乏有媒体颇为夸张的报道认为,力神曾7次尝试冲击IPO未果,堪称锂电行业最曲折上市历程。

比较有据可考的是,早在2006年,正处创业以来巅峰时期的力神电池就曾为港股上市进行准备。

自中国诚通接手力神以来,谋求将消费、动力电池板块分拆上市便成为公司资产重组的主要方略。

2022年底,力神宣布与主营造纸的美利云牵手。后者将置入力神旗下消费电池公司天津聚元、苏州力神,前者则通过借壳重组实现消费电池业务与资本市场对接。

到去年2月,历时一年多的37亿资产重组告吹,力神的消费电池上市计划再次流产。

而在消费电池以外,以青岛力神为代表的动力电池业务板块也在2022年第一季度完成第一轮融资。59亿元募资中有近40亿在中国诚通的协调下完成,动力电池板块整体估值近200亿元。

一年后,力神完成29亿元B轮融资首轮增资。依照公司此前规划,力神的动力电池板块应在2024年下半年申报IPO,到2025年实现A股上市。这项计划至今也已沦为纸上谈兵。

应该说,消费电池上市计划以失败告终,动力电池板块也由大张旗鼓的独立上市转而被一汽收入囊中,中国诚通前一阶段的“改造”结果并不太理想。

但对身为力神旧部的青岛力神而言,被一汽收为麾下或许才是翻身的机会真正来临。

较之有蜂巢能源坐镇的长城、自研因湃电池的广汽等头部车企,一汽旗下虽有时代一汽(与宁德时代合资)、一汽弗迪(与比亚迪合资)等合资企业,却始终没有属于自己的“嫡系”锂电企业。

在车企自研电池的浪潮下,如今的中汽新能未必不能享受到一汽“亲儿子”级别的待遇。况且以近日5GW的储能大单来看,此前被挂上“动力电池合作项目”标签的中汽新能,也在向储能赛道杀出一条血路。

在卷土重来的锂电老兵走出困境之余,中印新能源市场合作的升温迹象亦不容忽视。

中印破冰

自去年10月中印领导人在金砖国家峰会期间会晤,因边界问题冷却4年多的中印关系开始回暖。昨日,王毅外长结束对印度的应邀访问,这也是他3年多来首次访问印度。

多年以来,尽管中印经济合作一直没有中断,其过程却不免有重重障碍。

随着近期美印关系跌至谷底,中印两个总人口超过28亿的大国有机会在新能源领域进一步推进合作。

8月18日彭博社报道,越来越多的印度大型企业集团正在寻求与中国公司建立技术合作。

“特朗普的关税攻势进一步拉近亚洲两个长期竞争对手之间的距离,越来越多的印度企业正寻求与中国企业合作,预计这一低调的合作(势头)将进一步升温。”

从阿达尼集团,到信实工业集团、JSW集团,印度最大的几家企业集团一直在与电动汽车和锂电池等可再生能源的中国企业进行低调交易。伴随双边关系出现解冻迹象,知情人士称,这些印度集团希望私营部门的伙伴合作能够蓬勃发展。

近几个月来,印度大亨高塔姆·阿达尼至少访问中国一次,拜访了全球最大电池制造商宁德时代等公司。据彭博社本月早些时候报道,阿达尼还亲自牵头与比亚迪就电池制造合作进行谈判。不过,后者已被阿达尼集团否认。

此外,彭博社援引知情人士透露,由亚洲首富穆克什·安巴尼掌控的信实工业集团,正低调考虑入股中国本土电池科技公司,以进军燃料电池和电池制造领域。该公司对此尚未置评。

具体到印度国内,依据印度此前宣布的2070年净零排放目标,该国承诺到2030年实现500GW的可再生能源装机容量,50%的装机容量来自非化石燃料能源。

另据印度中央电力局(CEA)《2031-2032年国家电力计划》,到2032年,印度需要部署74GW/411GWh储能,以确保可再生能源的稳定供应。其中,抽水蓄能175.18GWh,电化学储能236.22GWh。

今年以来,印度政府密集出台多项储能扶持政策,包括光伏项目按照10%配套2h储能(未来拟提至30%-40%)的强制配储政策、投入千亿卢比的储能补贴扶持等。

然而截至2024年年底,印度储能总装机容量仅为4.86GW,新型储能装机仅0.11GWh,未来市场增长空间非常巨大。

在中印关系破冰、市场未来可期的大背景下,当前中企出口的储能电池,本就占据着印度九成的市场份额。

高工锂电指出,在印度前九大锂电池供应商中,中国企业占据七席。2024年,ATL超越国轩高科跃居印度市场最大锂电池供应商,其下则是LGES、比克电池、亿纬锂能、韩国三星SDI、欣旺达、比亚迪、中创新航。

另有行业媒体统计显示,今年以来,包括中汽新能在内,远景能源、蜂巢能源、天合光能、南都电源等多家中企,对外公布的印度储能订单合计已超11GWh。

来源:星球储能所 作者:临渊